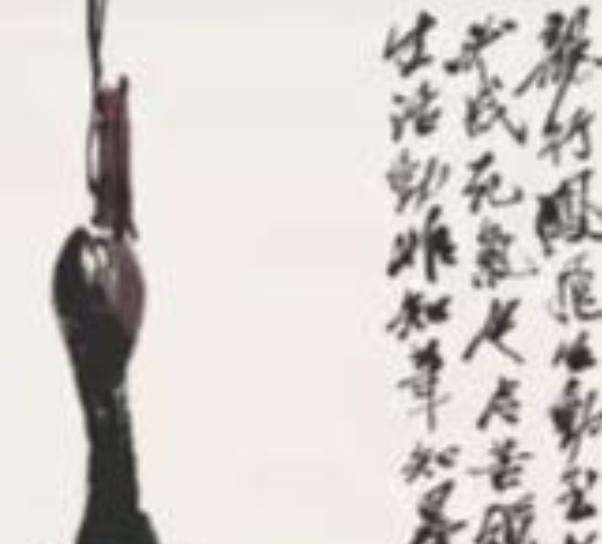

1926年齐母病逝。齐白石让27岁的李苦禅画了猪和鸭子予备烧掉祭祀母亲;谁知在齐去世后,在他锁的大木箱底发现了这幅画,当时非但没烧,齐还题了长跋,视为至宝珍藏。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1990年,北京画院搬家,谁也没想到,一个积满灰尘的花梨木大柜夹层里,竟然藏着一幅画,画的挺普通,就是祭祀用的猪头和鸭子。 可这画一露面,美术圈里可炸了锅,这幅画背后,到底藏着什么故事?又是什么样的情感,让它躲过了六十多年的岁月,没被烧成灰? 这事儿得从1926年的北京说起,那时候的北京,可不像现在这么太平,军阀三天两头在城外开炮,城里人心惶惶。 对住在南城的齐白石来说,这一年更是倒霉,远在湖南湘潭老家的老娘病危,信儿传来,他心急如焚。 谁知,齐白石提的要求,让他大吃一惊:“你帮我画个东西,祭我娘。”停了停,又说具体画啥:“猪头一副,全鸭两只,照着实物画,用墨。” 而没啥复杂背景,也不要文人画那种玄乎的意境,就是普普通通祭祀用的死东西。 并且齐白石还特意嘱咐,要“写意”,不能画得太像照片,但也绝不能瞎画几笔糊弄事儿。 这画一旦画好,立马烧掉,让画里的猪鸭随着烟飘到天上,给老娘捎个信儿;要是画得不好,也一样烧了,不留情面。 而这对还在琢磨笔墨技巧的李苦禅来说,可真是个大难题,不光考他画画的本事,更考他能不能体会老师的心情。 但他太明白老师这会儿有多难受,也知道这幅画分量有多重,所以,这活儿他不敢不接,也不能不接。 那一晚上,李苦禅把自己关在画室,就点了两根蜡烛,烛光摇摇晃晃的,他铺开画纸,心情沉重地下了第一笔。 为了不辜负老师的托付,也为了替自己给师母尽点心意,他画了改,改了又画,据说那天晚上,光纸就用了快十张。 在天快亮的时候,一幅墨还没干透的《祭物图》总算画成了,李苦禅也累瘫在地上,画纸上,墨色浓淡干湿掌握得刚刚好,那猪头猪耳朵软塌塌地耷拉着,猪眼珠子像是睁着又像是闭着;两只整鸭的爪子也蜷着,羽毛也乱糟糟的。 而明明是死物,却怪异地透出一股死物的沉寂和悲凉,齐白石说的“死中求活”的境界,让他给画绝了。 按原来的计划,这画一画完,就该马上烧了,好安慰齐白石老娘的在天之灵,可是,当齐白石看到这幅凝聚了徒弟心血的画时,他却犹豫了,本来是他定的规矩,必须烧。 可现在,画里那股直戳人心的悲戚和生命没了之后的沉寂,深深打动了他,他翻来覆去地看,嘴里小声叨咕:“猪鸭是死的,苦禅画得倒像要活过来一样。难得啊。” 最后,他把自己定的规矩给推翻了,齐白石提起笔,在画的空白地方,密密麻麻写了一长段话,记下了为啥画这画,还有当时他啥心情,又郑重地盖上自己的印章。 然后,他小心翼翼地把这幅本该烧成灰的画卷好,亲手藏进了墙角那个他自己打的、有好几道机关的花梨木大柜的夹层里。 那个柜子结构特复杂,有三层还有两道暗槽,平时放的都是他最宝贝的字画、生辰八字帖,还有他老娘留下来的骨头簪子和一颗掉了的臼齿。 这个秘密,齐白石守了一辈子,直到他去世,李苦禅都蒙在鼓里,李苦禅自己的日记里还记着呢:“有一年替先生画了宰好的猪和鸭,跪在灵前三天,用了十张纸,只留下一张,烧了。”他一直以为,那幅画早就完成了祭奠的任务,变成青烟了。 齐白石这么看重李苦禅,不是没来由的,李苦禅是齐白石最得意的徒弟之一,当年上门拜师的时候,穷得叮当响,还是尽自己所能给老师准备了见面礼,还发誓以后一定好好孝顺师父。 并且齐白石跟徒弟们说过“学我的人能活,模仿我的人得死”,就是鼓励李苦禅学了他的本事后要自己创新,搞出自己的风格。 而李苦禅牢牢记住师父的话,在花鸟画,特别是画鹰这方面,成就非常高,深得老师喜欢,齐白石对他老娘的这份孝心,李苦禅当然感同身受。 所以画《祭物图》的时候,更是把全部心思都放进去了,他明白,老师的娘去世了,自己也该像对待自己亲娘一样难过和用心。 当齐白石看到画的时候失声痛哭,不单单是因为画画得好,更是因为这是他第一次以“孝子”的身份,用这么一种特别的方式祭奠自己的母亲。 而《祭物图》的艺术价值,早就超出了最早作为祭品那点用处,它不光是李苦禅写意技巧高超的证明,更是师徒俩深厚感情的凝聚。 齐白石把它偷偷藏起来,一方面是打心眼儿里认可徒弟的画艺,珍惜这画本身的艺术感染力;另一方面,这幅画也成了他寄托对老娘无尽哀思和怀念的特殊东西。 这幅《祭物图》能重见天日,让后来人有机会看到一代艺术大师内心深处的柔软和深情,也感受到那份沉甸甸的师徒默契。 然而,正是因为它承载了太多的情感和艺术的魅力,才让齐白石最后做了那个“违抗自己命令”的决定,这幅画现在被北京画院好好收藏着,轻易不拿出来给人看,它的存在本身,就是个传奇。 信息来源:《文萃报》3310期摘自《文史博览》