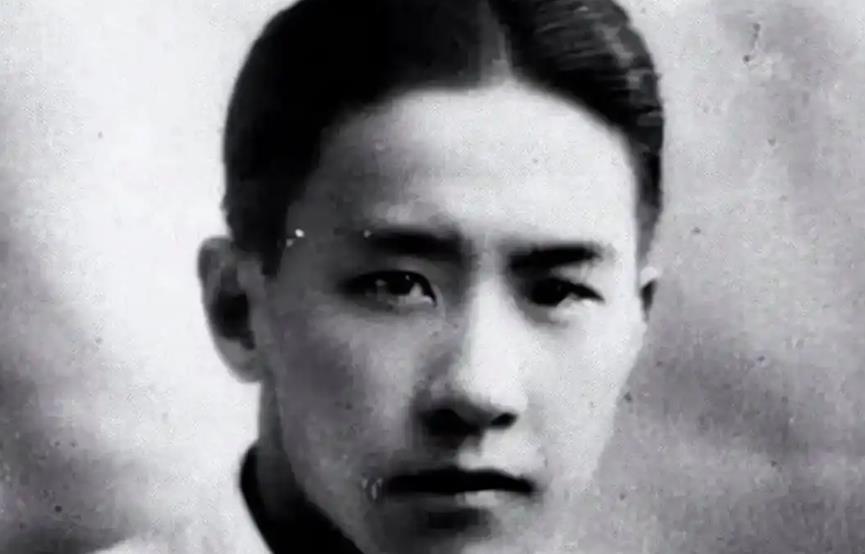

1907年,72岁慈禧看上袁世凯的17岁儿子袁克文。她问袁世凯愿不愿意把儿子留给叶赫那拉家,袁世凯吓得冷汗直流,他故作无意的抹去额头汗珠赶紧扯谎说他儿已有婚配 1903年夏,北京城闷热异常。紫禁城内,慈禧太后正在养心殿召见北洋大臣袁世凯。 这次见面不同寻常,慈禧的目光频频落在,站在袁世凯身后的年轻人身上。 这位身材修长、面容俊朗的年轻人是袁世凯的次子袁克文。 "朕见你这个儿子不错,长得好,听说还能诗善画。"慈禧突然开口道,"宫中陈贵人的孙女已到出阁年龄,朕看他们很是相配。" 袁世凯的额头瞬间渗出冷汗。他立刻意识到这不是简单的婚事,而是一盘危险的权力棋局。 慈禧太后向来喜欢通过联姻控制重臣。 她曾将侄女叶赫那拉氏嫁给光绪帝,使其成为监视皇帝的眼线。 如今,盯上了袁克文,背后的目的不言而喻。 袁世凯迅速做出反应,他低头叩谢太后恩典,却随即表示:"犬子克文已有婚约在身,不敢辜负太后恩典。" 慈禧眼中闪过一丝怀疑。袁世凯是个政治老手,他深知一旦儿子入宫,会成为慈禧监视自己的工具,更会影响他日后的政治野心。 袁世凯当年在朝鲜任职时,曾凭借军事力量影响朝鲜内政,展现了不同寻常的政治野心。 这一点,慈禧心知肚明。 离开紫禁城,袁世凯立即派人前往天津,联系富商刘尚文之女刘梅真的家人。 刘家是天津富商,经营丝绸生意,与朝廷多有往来。 刘梅真才情出众,擅长诗词书法,与袁克文的文人气质相配。 袁世凯思索周全:通过这桩婚事,可以证明自己并非欺骗太后; 家的富商背景能为袁家带来经济支持; 最后,刘梅真的才情,能够满足袁克文对文学艺术的追求,这场婚姻既是政治需要,也顾及了儿子的个人喜好。 袁克文对此毫不知情。 作为袁世凯与朝鲜三姨太金氏之子,他从小被过继给无子的大姨太沈氏抚养,生活优渥。 袁克文天资聪颖,擅长书法绘画,为人洒脱不羁,对政治毫无兴趣。 在他的世界里,诗词歌赋、琴棋书画才是人生追求。 一个月后,袁府张灯结彩,袁克文与刘梅真的婚礼仓促举行。 婚礼上,袁世凯命人将婚书副本送往紫禁城,以证明所言非虚。 慈禧得知消息后暂时打消了疑虑,而袁世凯也松了一口气。 可政治婚姻很难有真感情,新婚之初,袁克文对才貌双全的刘梅真颇为满意。 刘梅真能诗善画,两人常常以诗词唱和,一时风光无限。但这种和谐没能持续多久。 袁克文骨子里,流淌着放荡不羁的血液。 婚后不久,他便开始频繁出入,北京城内的青楼妓馆。 更让刘梅真难以接受的是,袁克文还与袁家的六姨太叶蓁暗中往来。 叶蓁原是袁克文少年时的恋人,后被袁世凯看中收为小妾,这段畸形的关系,成为袁府不能公开的秘密。 刘梅真多次劝阻无效,开始落泪抗议,袁克文却越发沉迷声色犬马。 面对丈夫的冷漠,刘梅真只能以诗词寄托哀怨。 她的一首《怨》写道:"春风不解风情,吹散了满园花瓣,昨夜雨打芭蕉,今朝人去楼空。"字里行间充满无奈与哀愁。 袁世凯得知儿子行为不检,曾严厉训斥,但在外人面前,他仍然维持着"贤父慈子"的形象。 政治需要如此,他不能让家丑外扬,影响自己的政治声誉。 1908年,慈禧太后驾崩,袁世凯失去权力靠山,被迫退守老家河南项城。 此时的袁克文更加放浪形骸,经常携妓游玩,甚至多日不归家。 刘梅真渐渐对丈夫绝望,开始独自抚养孩子,专注于诗词创作与慈善活动,以此寄托情感。 1916年,袁世凯称帝失败后病逝。 袁克文作为次子继承了部分遗产,包括北京的一处宅院和数万两白银。 他将大部分时间花在烟花场所,加入青帮,染上恶习,为了筹措资金,他开始出售自己的字画。 讽刺的是,这些作品因袁家名声而颇受欢迎,一时间竟也小有名气。 随着财产渐渐耗尽,袁克文的生活每况愈下。 昔日的权贵子弟沦为街头卖艺者,以卖字画为生。 他经常流连于烟花巷,与妓女饮酒作乐,醉生梦死,刘梅真最终带着孩子搬离袁家,靠变卖嫁妆维持生计,并教授文学课程补贴家用。 1931年冬,袁克文身体每况愈下,最终病逝于北京一处简陋的房间内。 据说他去世时,口袋里仅剩20元现金,他的葬礼却极为热闹。数千名青楼女子自发前来送行,场面轰动北京城。 这些女子中,有人是被他的文采所吸引,有人则是被他落魄时的慷慨所感动。 彼时的北京城,旧制度摇摇欲坠,新时代呼之欲出。 袁克文的沉浮,恰如那个时代的缩影——旧的价值观分崩离析,而新的道路尚未明晰。 一场始于权力角逐的婚姻,最终沦为时代变迁的注脚。