1981年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我们家条件很差,兄弟姐妹多,还有一个患有精神失常的大哥,我工资的一半都要拿来补贴家用,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好……”

80年代的北京城里有个叫梁晓声的作家,老家在东北哈尔滨,家里穷得叮当响。

他三十岁还没成家,不是不想找媳妇儿,实在是因为家里拖着累赘太多。

上面有个脑子不清楚的大哥,底下还养着弟弟妹妹,自己那点工资掰成八瓣儿花都不够使。

平时住电影厂分的筒子楼里,白天上班晚上写稿,画得跟熊猫似的黑眼圈就没下去过。

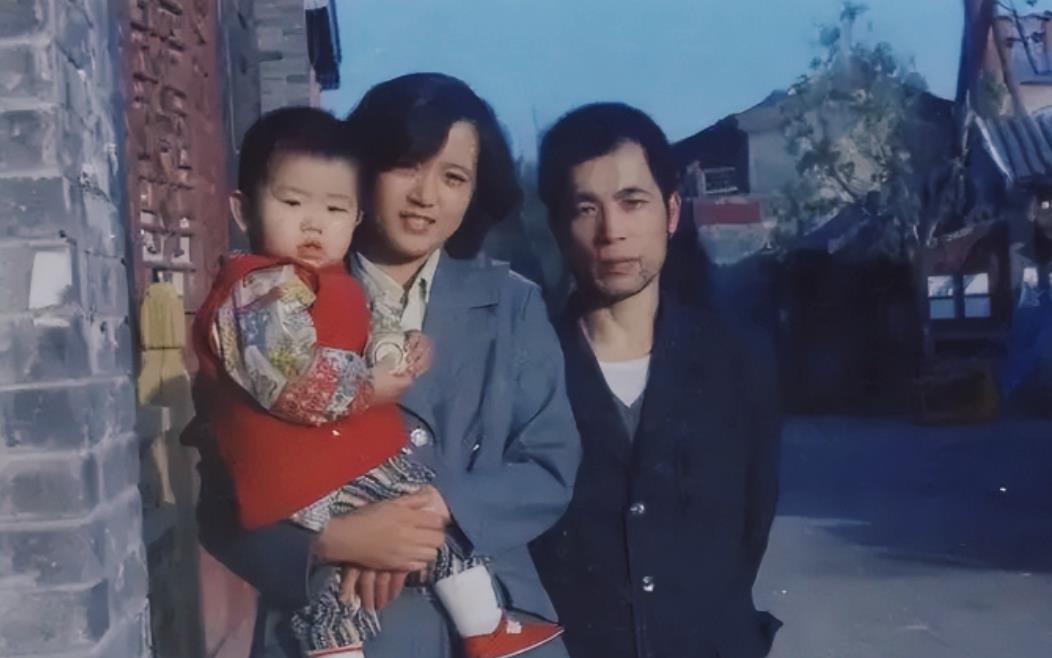

那年头胡同里的婶子大娘都爱给人说媒,把西单商场上班的小姑娘焦丹介绍给了他。

这姑娘长得俊,瓜子脸杏仁眼,搁哪儿都是亮堂人,谁知见面当天老梁一上来就亮家底,说自己是个穷写字的,工资给家里搭着用,大哥的病十年八年好不了,鼻子眼睛皱成一团说不中听的大实话。

这要搁旁的小年轻早听跑了,可这小焦姑娘眼眶子一热,愣是觉着这人实诚得让人心疼。

打听媒人的王奶奶说这丫头是不是傻?放着好人家不嫁,偏挑这个背债的。

可焦丹心里跟明镜似的,她就看上梁晓声这股子掏心窝子的实在劲儿。

等领了证搬进那小破屋,新媳妇儿掏出两床棉花被算是陪嫁,亮堂堂的红绸面显眼得很,才叫街坊四邻相信这婚事真成了真。

从结婚那天起,焦丹就跟上了发条似的,筒子楼那小厨房归她管,蜂窝煤炉子成天咕嘟嘟地炖汤。

梁晓声写作时候跟个祖奶奶似的碰不得,听见炒菜刺啦声都犯病,媳妇儿就端着锅铲蹲走廊炒菜,连拍根黄瓜都得躲到楼下院子里。

赶上寒冬腊月,炒个菜回来浑身冰得打哆嗦,冻疮生得满手都是。

八十年代末《雪城》那小说火了之后,老梁名气蹭蹭涨,稿费像雪花片似的飘进屋。

可他却趴在案头写东西越来越要命,笔头子要静得能听见绣花针落地,媳妇儿带孩子都走出猫步,娃儿打个喷嚏都想拿被子捂住,急得把小闺女养成个闷葫芦性子。

有回孩子发高烧四十度,焦丹背着娃摸黑去医院,折腾到大天亮愣是没让老梁听出响动。

转过几年奔小康了,公婆老两口都接到北京伺候着,大伯子也接进门,每天日头还没起焦丹就得盛三样早饭:老人要喝稠粥,大伯子得吃馒头泡汤,自家男人雷打不动要碗豆浆。

这套里外活计寻常人早扛不住,可她偏偏能腾出手帮老梁收拾书稿,爬满红血丝的眼睛还看得清稿纸上错别字儿。

当初街坊都说焦丹是守活寡的命,哪能想到眼下人家老梁大小成个人物了。

可他每次领了稿费还是全交给媳妇儿,逢人就说:“我家掌柜的比我更适合当作家,糟心事要搁她心里过火炼三遍,再往我这儿过趟筛子,比网兜还密实。”

等孩子上大学了,小两口倒染上个新毛病,晚饭后总要绕着后海溜达一圈,问怎么还腻歪呢?其实净是老梁在听媳妇儿唠叨柴米油盐的故事,说越听越有灵感。

要说这两口子过日子有啥秘密,恐怕就应了老话儿:好锅配好盖,瘸驴配破磨。

焦丹总说自己是蜜蜂属性,托生来就是找着那朵花就采一辈子蜜,老梁每回听到都咧嘴笑,摸出兜里稿费单说当家的只管收着。

信息来源:《梁晓声自述:我的生活与创作》《中国当代作家传略·梁晓声卷》人民文学出版社新、华网文艺评论《梁晓声作品的精神内核》、北京电影制片厂档案资料室存职工履历表