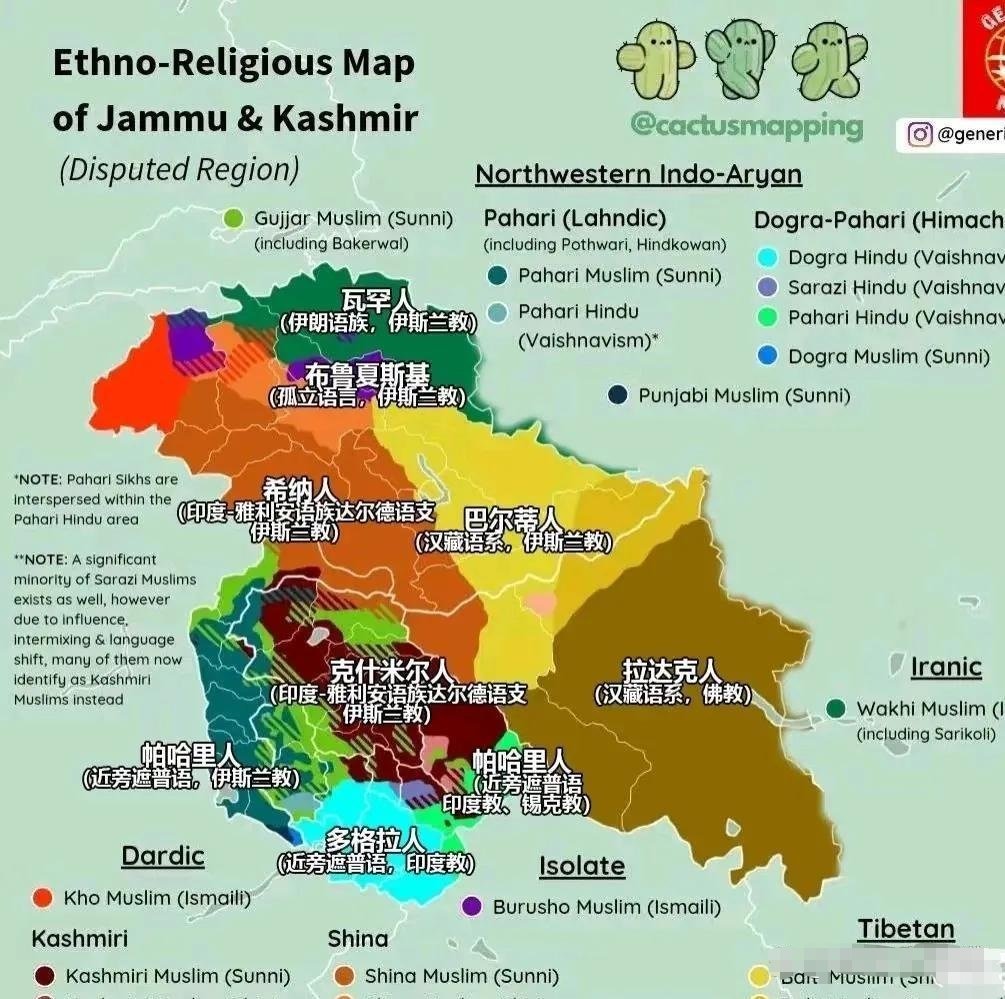

印度虽然打了败仗、其实也算是赢了、印度并不吃什么亏、可以看看世界上其他打了败仗的国家、不是被瓜分、要么是赔款,要么就是被经济奴役、这点印度却没有! 要理解印度为啥吃了败仗还能这么“潇洒”,得从印巴分治的历史说起,1947年英国殖民者拍拍屁股走了,留下克什米尔这块烫手山芋,两国为了这地儿打了三次大仗,每次都是打到一半就停手,谁也没把谁彻底打趴下。 这种有限战争模式,其实是双方心照不宣的默契,既不能让对方彻底垮台,又要在国内彰显强硬姿态。 最近,这次冲突也不例外,印度发动朱砂行动空袭巴基斯坦,表面上是报复克什米尔枪击事件,实则是莫迪政府转移国内矛盾的老套路,当时莫迪正强推《瓦克夫法案》修正案,惹得国内穆斯林群体强烈反弹。 这时候制造外部威胁,既能转移舆论焦点,又能巩固印度教民族主义基本盘,结果巴基斯坦反手就是一记耳光,用中国提供的歼-10C和PL-15E导弹,在超视距空战中把印度的阵风战机打得找不着北。 更狠的是,巴铁用高超音速导弹精准摧毁了印度的S-400防空系统,直接让印度花15亿美元买来的护国神器变成废铁。 而印度能全身而退,背后离不开大国博弈的微妙平衡,美国虽然嘴上喊着调停,实际上却在战略摇摆,国务院呼吁克制,国防部却支持印度自卫,这种矛盾表态,让印度误以为可以在战略空窗期占点便宜。 还有土耳其、沙特等国的介入,则是出于各自的地缘利益考量,土耳其想刷存在感,沙特则想拉拢巴基斯坦对抗伊朗,结果阴差阳错地帮印度解了围。 最关键的是中国的态度,巴基斯坦能在空战中碾压印度,全靠中国提供的歼-10C、红旗-9B等装备,但中国始终保持中立,既支持巴基斯坦自卫,又呼吁双方通过对话解决问题。 这种不选边站队的策略,既维护了中巴关系,又避免了与印度直接对抗,堪称地缘政治的高招;而俄罗斯虽然表面亲印,却在冲突期间限制巴基斯坦游客入境,实际上是在观望局势,这种大国间的默契,让印度即便吃了败仗,也不至于被彻底孤立。 所以,印巴冲突从来不是单纯的军事对抗,而是一场涉及领土、宗教、水资源和国际站队的综合博弈,印度通过有限军事行动转移国内矛盾,巴基斯坦则用非对称优势教训对手,最终在大国斡旋下达成“各取所需”的停火协议。 但这种“胜利”是脆弱的,《印度河用水条约》虽然部分恢复,但印度仍未完全解除对巴方的水资源封锁;克什米尔问题依旧悬而未决,双方在实际控制线附近的摩擦随时可能再次升级。