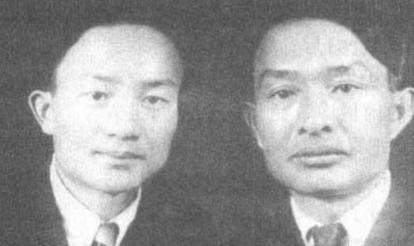

1952年,在外漂泊了十五年的陈昌浩终于返回了祖国,可眼前的一切早已物是人非,妻子已经成了纺织工业部副部长,儿子也成了新中国汽车工业领域的栋梁。 1952年,陈昌浩在外漂泊了整整十五年后,终于踏上了祖国的土地。他满心期待重回故土,却怎么也没想到,眼前的一切早已翻天覆地。新中国蒸蒸日上,妻子张琴秋已是大名鼎鼎的纺织工业部副部长,儿子陈祖涛更是成了汽车工业的顶梁柱。可他自己呢?十五年的离别,换来的不仅是家人成就的光环,还有内心的茫然与感慨。 陈昌浩,一个在中共早期历史上留下浓墨重彩的名字,1906年出生于湖北汉阳。那是个社会动荡的年代,贫穷和压迫让无数人看不到希望。陈昌浩从小就聪明好学,1919年考进武昌私立中华大学附属中学,后来又进入武昌中山大学读书。在那个识字都算稀罕的年代,他靠着努力成了知识分子中的佼佼者。年轻时,他目睹了旧社会的黑暗,立志投身革命,改变国家和民族的命运。 1927年,陈昌浩加入中国共产主义青年团。那年,大革命失败,国内局势一片混乱,他被党组织选中,前往莫斯科中山大学学习。在苏联,他一头扎进马列主义理论的海洋,学得扎实,思想也更坚定。1930年,他学成回国,带着满腔热情投入革命。那时候,他才24岁,却已经肩负重任,回国后不久就被派往鄂豫皖苏区工作。 1931年,陈昌浩担任红四军政治委员,同年11月红四方面军成立,他被任命为总政治委员。那年他25岁,年轻气盛,跟随张国焘成了红军中的核心人物。可惜,他的革命路并不顺畅。因为支持张国焘的一些错误决策,他的事业开始走下坡路。比如在鄂豫皖苏区的“肃反”运动中,大量红军干部被错杀,苏区力量大伤。1932年,作战失利,他又随张国焘带着红四方面军撤离,转移到川陕边界重建根据地。 到了长征时期,陈昌浩的命运更加坎坷。他支持张国焘南下的决定,跟中央红军闹了分歧,结果西路军在河西走廊全军覆没。1937年,他好不容易跟徐向前逃回陕甘宁边区,可身体已经垮了。1939年,他因严重的胃溃疡不得不再次前往苏联治病。从此,他开始了长达十五年的海外漂泊。 在苏联的那些年,陈昌浩没闲着。1943年到1952年,他在孙文书籍出版局工作,翻译了不少马列主义的经典著作,比如《列宁文集》,还编了《俄华辞典》。这些工作虽然不像战场上那么轰轰烈烈,但也为中苏文化交流出了不少力。那时候,二战刚结束,苏联百废待兴,他在异国他乡过得也不容易,可他始终没忘记自己是个中国人,总想着有一天能回国。 1952年,陈昌浩终于等到了回国的机会。他从莫斯科坐火车,一油腻,一路颠簸,穿过西伯利亚,最后在北京下了车。那一刻,他站在火车站,望着人来人往的站台,心里五味杂陈。新中国成立才三年,可北京已经大变样,街上车水马龙,路边高楼拔地而起,处处透着建设的热火朝天。他深深吸了一口气,感觉像是回到了一个完全陌生的地方。 回到家,他见到了阔别多年的妻子张琴秋。她已经是纺织工业部副部长,肩上扛着发展全国纺织工业的重担。张琴秋这些年在国内没少奋斗,从基层一步步干上来,带着工人搞生产,建工厂,让新中国的纺织业慢慢站稳了脚跟。她管着全国的棉纺厂、织布厂,忙得脚不沾地,可成果也实打实,工人生活好了,布料质量也上去了。 儿子陈祖涛更让陈昌浩吃了一惊。这小子已经长成大男人,在长春第一汽车制造厂挑大梁,参与设计和生产中国第一批国产汽车。那时候,汽车工业对新中国来说可是新鲜玩意儿,陈祖涛跟着一帮技术员没日没夜地琢磨,从图纸到零件,硬是把国产车造了出来。他干得有声有色,成了行业里的顶尖人才。 回国后,陈昌浩被安排在中央编译局当副局长,负责翻译和编译马列主义著作。他干得认真,经常熬夜校对稿子,确保每个词都翻得准。他的办公室里堆满了书和纸,桌子上永远摊着一堆手稿。他跟同事们讨论术语,研究原文意思,力求让这些书能真正帮到国内的建设。那几年,他虽然不像妻子和儿子那样直接参与工业发展,但也在自己的领域默默出力。 家里日子过得还算温馨。陈祖涛常来看他,父子俩聊国家大事,聊汽车工业的前景。张琴秋虽然忙,但也会抽空回家,三口人围着桌子吃饭,聊聊政治、文化和国家的变化。陈昌浩还喜欢看书,关心国际局势,尤其是苏联的动态。他虽然离开苏联,可那里的经历始终是他人生的一部分。 可好景不长,特殊时期来了,陈昌浩的日子彻底变了样。1967年,他扛不住压力,在7月30日选择了自杀,结束了自己61年的人生。陈昌浩走得凄凉,他的死成了那个年代的悲剧之一。妻子和儿子伤心欲绝,可也没办法改变什么。直到特殊时期结束,1980年8月21日,陈昌浩正式被平反,恢复了名誉。他的贡献被重新认可,名字也被写进了历史。