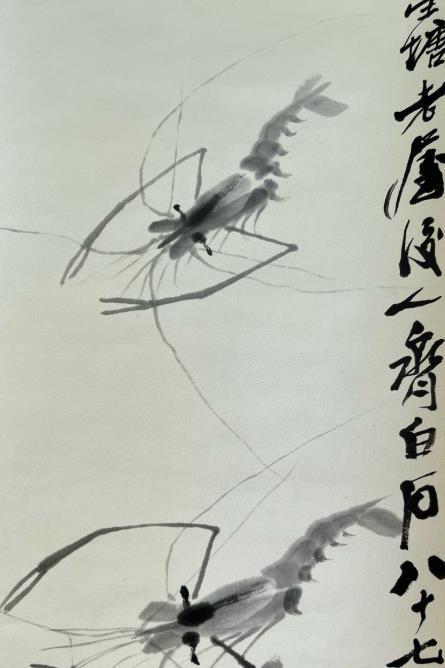

一天,齐白石给人画虾,画完后,客人不加钱,却非要他再画一只虾。无奈,齐白石只得提笔再画一只。谁料,画完后,客人大怒。 北京胡同深处,1950年初春,齐白石的画室门庭若市。 七十多岁的老人精神矍铄,眼神锐利如鹰,墙上挂着一块木牌,上书:"卖画不论交情,君子有耻,请照润格出钱。" 这是齐白石立下的铁规矩。 画室墙上还贴着另一张纸条,清楚标明各类画作价格:山水画二十元起,花鸟画十五元起,虾十元一只。不二价,概不赊欠。 这天下午,一位西装革履的中年男子推门而入。 他自称某官员幕僚,声称欣赏齐白石多年,今日特来求画。 "给我画四只虾。"男子掏出四十元钱放在桌上。 画案旁,齐白石接过纸币,点了点头。 他拿起毛笔,蘸墨,挥毫泼洒。笔锋翻飞间,四只晶莹剔透的虾跃然纸上,墨色浓淡相宜,虾须纤毫毕现。 男子看着成画,面露喜色,但随即皱起眉头:"老先生,画面留白太多,能否再添一只虾?" 齐白石放下笔,微微摇头。 "就添一只小的,不值什么钱。"男子压低声音,"这是您的小费。"说着,他从口袋掏出两枚银币放在桌上。 画室内寂静无声,几位旁观者面面相觑。 大家都知道齐白石的规矩——十元一只虾,分文不少。 齐白石看了看那两枚银币,眼中闪过一丝不悦,他端起茶杯,缓缓啜了一口,然后站起身来。 "先生既然付了钱,我自然会画。"他的声音平静却有力。 齐白石重新拿起毛笔,沾墨,旁观者屏息凝神,只见他下笔如有神,寥寥数笔,又一只虾出现在画面下方。 但这只虾却与其他四只截然不同——它背朝上,腹部向天,四肢僵直。 那是一只死虾。 男子脸色骤变:"老先生,您这是什么意思?" "先生给了两枚银币,只够画一只死虾。活虾十元一只,这是规矩。"齐白石语气坚定。 男子勃然大怒,指着画面喊道:"你这是故意毁画!我要的是活虾,不是死虾!" 齐白石不为所动,只是平静地看着对方:"一分钱一分货,概不还价。这是我的规矩。" "你这倔老头!"男子气急败坏,"别人都说你吝啬,今天我可算见识了!我会告诉所有人,你齐白石就是个守财奴!" 画室里一片寂静。齐白石拿起印章,在画上盖下红印,表示画作完成。 男子怒气冲冲地拿起画卷,摔门而去。 齐白石依然坐在画案前,仿佛什么都没发生。 他的学生小声问:"老师,何必为几个钱得罪人呢?" "不是钱的问题。"齐白石抬起头,眼神坚定,"是规矩的问题。" 这不是第一次,有人挑战齐白石的规矩。 1943年,一位富商朋友只付了五元钱,要求画一只虾,齐白石没有拒绝,却只画了半只虾——虾头和虾尾突出水面,中间躯体隐于水草之中。 富商不解,齐白石只说了一句:"五元钱,只够画半只虾。" 在艺术与商业的交界处,齐白石有自己的坚持。 他出身贫寒,少年时期曾为三餐奔波,做过木匠、雕刻工,成名后,他知艺术的价值,不愿随意贬低。 1937年,日军占领北京,一名日本军官找到齐白石,开出天价求画。 齐白石当即拒绝:"我的画不卖给侵略者",随后一个月,他把画笔封存,宁可饿肚子也不为敌人作画。 回到那个闹剧的下午,气愤的客人离开后,齐白石的一位老友前来拜访,听说了刚才的事情。 "老齐,你就不怕他到处说你的坏话?"老友忧心忡忡。 齐白石笑了笑,拿出一幅新画展开,画上九只活灵活现的虾在嬉戏,构图精妙,墨色淋漓。 "真艺术不怕流言。"他指着画说,"这幅《群虾图》是给徐悲鸿的,他懂得欣赏,也尊重规矩。" 1957年,齐白石弥留之际。 他的画作已身价百倍,却仍坚持自己的定价原则,对前来探望的学生说:"做人如作画,要有骨气。" 九月初,北京协和医院,齐白石在病榻上握着毛笔,颤抖着画下最后一只虾,笔下的虾,依然生动活泼,仿佛在诉说一个倔强老人的艺术人生——宁折不弯,坚守原则。 关于齐白石的死虾故事,在画坛广为流传。 他的虾,或生或死,都承载着一位艺术巨匠的铮铮傲骨——"宁可画死虾,不破价格规矩"。 这是对艺术的尊重,更是对自我价值的坚持。 一纸画卷,虾跃如生。一笔死虾,震慑百年。