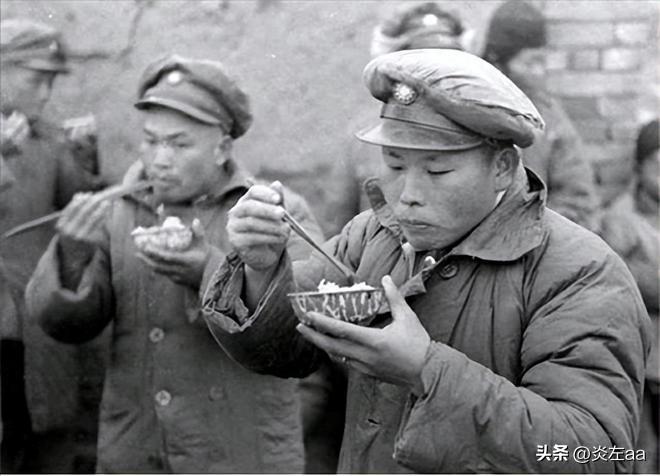

1948年,一国民党士兵饿的受不了,跑到了解放军阵地,背了一袋子馒头回来。战友们看到后两眼发光,哪弄的?他说,跟解放军借的! 1948年深冬的淮海平原,寒风裹着雪粒如刀割。 国民党85师255团副班长郭占山蜷缩在战壕里,胃部因饥饿痉挛成一团。 他的手指抠进冻土,试图用痛感压制饥饿,却摸到几片发霉的树皮,这是昨天全排最后的“晚餐”。 三天未进粒米的郭占山,突然听见风里飘来对面阵地的吆喝“蒋军弟兄们,白面馒头管够!” 他循声望去,月光下解放军战壕升起的炊烟里,竟真隐约浮动着麦香。 这个曾在河南老家种地的青年,突然想起参军时乡长许诺的“吃饱穿暖”,如今却连骡马皮都被长官私藏。 他扯下衬衣绑在刺刀上,颤抖着爬出掩体,积雪在他肘弯压出深坑,像条垂死的蜥蜴般蠕动向前。 五十米外的解放军哨兵发现异动时,郭占山已冻得说不出话,只会机械地摇晃那截泛黄的白布。 哨兵刘学轩的枪口本已对准他眉心,却瞥见对方干裂嘴唇翕动的口型“饿”。 战壕深处的伙房蒸汽腾腾,郭占山捧着四个刚出笼的馒头,烫得指尖发红也不敢松手。 他连皮带馅吞下两个,剩下两个死死攥在怀里,这举动让指导员会心一笑。 当年在山东根据地,他们就用竹篮装着“救命符”送到敌军阵地前,白面馍上印着“弃暗投明,管饱管暖”。 郭占山盯着炊事班筐里堆成小山的馒头,突然扑通跪下。 他不要枪不要钱,只求带一麻袋白面馍回去。 这个曾在洛阳战役中炸毁日军碉堡的老兵,此刻卑微得像讨饭的乞丐“排里兄弟三天没见粮食了,信我,他们能来!” 背着三十斤重的麻袋爬回国民党阵地时,郭占山的棉裤磨出两个血窟窿。 他将馒头藏在弹药箱里,趁查哨时塞给最要好的机枪手小王。 对方啃着热馍泪流满面,突然扯开嗓子吼道“排副从共军那儿借的粮!” 这句话如同引爆了炸药,二十七双饿绿的眼睛从战壕各个角落冒出来,有人抓起雪块擦净手上的泥就往嘴里塞。 当郭占山揭开麻袋露出雪白的面团时,一个刚满十七岁的小兵直接晕了过去,过度饥饿的胃承受不住突如其来的狂喜。 次夜子时,郭占山带着全排士兵爬向光明。 他们用床单扎成白旗,像群笨拙的蚕蛹在雪地上蠕动。 最胆小的士兵甚至把馒头串成项链挂在胸前,仿佛这是穿越火线的护身符。 当解放军阵地的探照灯扫过来时,二十七双手同时高举,掌心里黏着未化尽的面渣。 这袋馒头引发的雪崩远未停止,七天后,郭占山说服七十名俘虏反戈,用国军暗语骗开鹿砦。 半个月后,他带突击队摸进杨围子据点,用曾经熟悉的机枪调转枪口。 至淮海战役结束,这个炊事班的面粉袋竟瓦解了整整两个连的敌军建制。 1949年元旦的朝阳升起时,郭占山站在新缴获的坦克上,给刚收编的国民党士兵分发猪肉包子。 他特意留下半个揣进兜里,那是要寄给河南老娘的“平安符”。 寒风中,他摸了摸左胸的解放军徽章,突然想起那个改变命运的雪夜,原来最锋利的武器,从来不是子弹,而是人性对温饱最本能的渴望。 六十年后,淮海战役纪念馆的展柜里,仍陈列着半块风干的馒头,标签上写着“重28克,瓦解敌军一个排”。 玻璃折射的微光里,依稀可见当年战壕里的生死赌局。 一方押上性命换口粮,另一方用馒头换人心。 这场没有硝烟的战争证明,真正能击穿钢铁防线的,永远是饥饿者对饱暖的执念。 主要信源:(红岩春秋——《一名“国军”的五天五夜》)