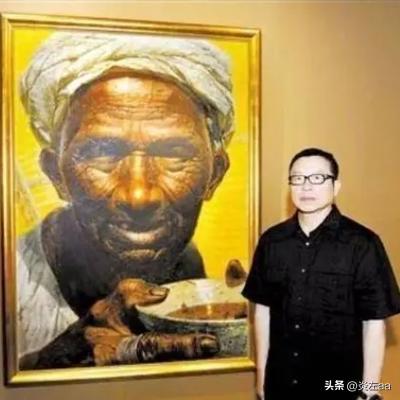

当年,大三学生罗中立画了一幅油画《父亲》,轰动了整个画坛,国家给了他400元的收藏费,如今这幅画却成为中国美术馆的镇馆之宝! 1980年寒冬的北京中国美术馆,参观者在两米高的画布前集体屏息。 画中老农黝黑的脸上嵌着树皮般的皱纹,指甲缝里的泥垢清晰可见,捧着粗瓷碗的手指关节粗大如树瘤。 有人掏出兜里的粮票对比画中碗口的豁口,突然红了眼眶。 这幅名为《父亲》的油画,让整个时代在农民布满沟壑的脸庞上,照见了自己的倒影。 1975年农历除夕,重庆郊外的公厕飘着冻雨。 26岁的钢铁厂检修工罗中立缩着脖子往家赶,瞥见粪池边蜷着个黑影。 守粪老人裹着补丁棉袄,竹竿似的双腿支着粪勺,头顶的白布巾结着冰碴。 这个画面像钉子扎进罗中立的视网膜,五年后化作《父亲》眉弓上凝结的汗珠。 那时的罗中立正在达县钢铁厂画宣传画糊口,每月工资36元。 为多挣1元/幅的连环画稿费,他常在机床边摸黑画到凌晨。 某次给《水浒传》画插图时,武松打虎的草稿纸飘进炼钢炉,火苗瞬间吞没了108个好汉。 这个荒诞场景,像极了那个年代艺术与现实的割裂。 1978年考入四川美院时,罗中立的帆布包里塞着十年间画的3000张速写。 当同学们争相模仿毕加索时,他在图书馆角落发现美国画家克洛斯的画册,毛孔级别的超写实技法,让总统肖像变成显微镜下的皮肤标本。 这个发现如同闪电,劈开了他记忆里守粪老人的皱纹。 在6平米宿舍里,罗中立用手术刀般的笔触解剖记忆,父亲纺织厂油污的工装、大巴山老农掌心的茧子、钢铁厂师傅断掉的小指。 当画布上老农的汗珠即将滚落时,他忽然撕掉画了三天的耳朵,那个本该夹着旱烟的位置,最终别上了象征扫盲运动的圆珠笔。 1981年《父亲》获得全国美展金奖时,评委席爆发激烈争论。 有人说这是“给社会主义抹黑”,有人指着耳朵上的圆珠笔赞叹“新旧时代的缝合”。 最终文化部以400元收购这幅画,价格刚好是罗中立大学四年的伙食费。 当中国美术馆工作人员扛走画框时,没人想到这面“农民镜子”会成为镇馆之宝。 争议随着画作巡展蔓延全国,陕西老农王有福坐三天火车到北京,就为对着画磕个头,“这分明是额大。” 美术评论家却在报刊发文,批评画中人物“丑化劳动人民”。 最具黑色幽默的是,某地宣传部门连夜赶制“微笑版父亲”海报,结果农民们指着说“这哪是种地的?分明是公社干部”。 1992年罗中立在比利时皇家美院办展,欧洲观众惊讶发现,这个画《父亲》的中国人,新作里充满秦汉砖雕的粗粝线条。 没人知道他在欧洲三年天天泡博物馆,最终带着15箱民间木版年画回国。 就像四十年前在钢铁厂收集齿轮铁屑般,他把中国农民的DNA注入了油画。 2010年的《春蚕》系列里,大巴山农妇的发丝缠绕着敦煌飞天的弧线。 2024年川美毕业展上,3D打印的《父亲》雕塑手指纹路由二维码重构。 当年轻观众扫描雕塑底座,弹出的不是作者简介,而是1949-2024年中国农民收入曲线图。 如今站在中国美术馆《父亲》真迹前,会看到两个时空的叠影,1980年的观众看见苦难,2025年的观众看见父亲手机里的拼多多订单。 画框外,乡村振兴馆的电子屏滚动着“农民丰收节”数据,画框内,老农的皱纹里藏着5亿抖音三农博主的流量密码。 罗中立在798回顾展上说“当年画的是父亲,现在画的是父亲的儿子。” 展厅转角处,装置艺术《新父亲》正在循环播放,陕北老农直播卖苹果,湘西大娘用无人机播种,胶东大叔在屋顶装光伏板。 每个画面右下角,都嵌着那幅油画的局部。 四十五年过去,《父亲》的400元收购单早已泛黄,但画布上那滴永远悬而不落的汗珠,依然在叩击每个时代的良知。 当乡村振兴的春风吹过美术馆广场,无数年轻人举着手机与画中父亲合影,他们镜头里的,不仅是艺术的丰碑,更是一个民族在泥土里生长的眼睛。 主要信源:(人民资讯——东西问·人物丨罗中立 当年画出《父亲》的那个人)