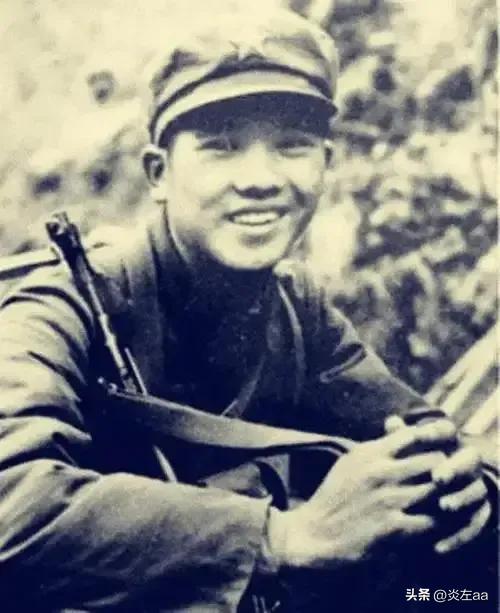

1979年,对越自卫反击战中,陈全钢奉命给前线阵地送信,却发现阵地已被越军占领,他大怒“我要给敌人一点颜色看看!” 1958年出生的广西灵川少年陈全钢,从小就把《雷锋日记》里的"高山岩石之青松"抄在作业本扉页。 这个教师家庭的独子,在1978年3月用刀片划开命运轨迹。 他瞒着家人借了20块钱,独自跑到县城医院割掉发炎的扁桃体,硬是挤进了征兵名单。 1979年2月17日的八姑岭战场,硝烟像掺了铁锈的浓雾。 21岁的陈全钢蜷缩在拇指山掩体里,看着连长的望远镜在815高地方向来回扫视。 那个半小时前还插着红旗的山头,此刻正喷射着越军高射机枪的曳光弹。 连长第三次摔碎茶杯时,陈全钢突然起身拍打裤管上的焦土。 这个入伍刚满一年的通信兵,指着地图上蚯蚓般的石子路,提出要带着四班副班长夜闯敌阵。 他的理由带着桂北口音的倔强"走山路要挨枪子儿,石子路光秃秃的,越军反而不设防。" 深夜的山谷,回荡着异国语言的吆喝。 陈全钢在距离暗堡五米处突然停步,从腰间摸出两枚67式木柄手榴弹。 这个动作让身后的副班长惊出冷汗,他们本可以悄悄绕行,但陈全钢盯着机枪喷吐的火舌,想起白天倒在火力网下的战友。 拔保险销的瞬间,月光照亮他手腕结痂的伤疤。 那是新兵连匍匐训练时留下的,此刻却成了某种宿命的印证。 随着两声闷响,暗堡里的机枪哑了,飞溅的混凝土块里混着越军的残肢。 爆炸引来的追兵像梳子般搜山时,陈全钢正卡在天然石缝里。 这个宽不过三十公分的裂缝,成了最绝妙的狙击阵地。 他数着军用水壶里最后三口水,把79式冲锋枪的折叠枪托抵在岩壁上。 黎明前的黑暗中,两个越军巡逻兵成了枪下亡魂,尸体栽进下方的刺竹林。 第三天清晨,饥饿开始啃噬胃壁。 陈全钢摸索着翻出前天藏的半罐红烧肉,发现凝固的油花里漂着战友的血渍,那是突围时替伤员挡子弹的班长留下的。 他用刺刀尖挑着发霉的压缩饼干,就着硝烟味下咽。 当陈全钢带着11个击杀记录爬回连部时,作战参谋正在地图上标注"815高地失守"。 这个浑身血污的新兵,用铅笔头在烟盒背面画出越军火力分布图,标记出三处可穿插的峭壁。 连长盯着他磨烂的解放鞋,突然想起战前医院里那个偷溜回部队的倔强身影。 六天后总攻时,陈全钢带领尖刀班冲在队伍最前端。 他至死保持着冲锋姿势,右手还攥着炸断的爆破筒引信。 战友们清理遗物时,在他贴胸口袋里找到张烧焦的照片,那是参军前与父母在漓江边的合影,背面潦草写着"不立功,毋宁死"。 如今在广西靖西烈士陵园,陈全钢的墓碑旁常年摆着两样供品,半盒红梅香烟,几颗鹅卵石。 当年幸存的战友说,他总爱收集形状特别的石子,说是"天然掩体模型"。 2019年陵园整修时,工人在他墓穴下方挖出个铁盒,里面封存着带弹孔的军用水壶,壶身刻着歪扭的誓言"青山处处埋忠骨"。 当夕阳掠过陵园松柏,总有些老人在墓碑前喃喃"当年要是有十个陈全钢,815高地何至于。" 话音未落,山风便卷着八姑岭的松涛呜咽而过,仿佛那个爱走石子路的年轻士兵,仍在山间持枪巡行。