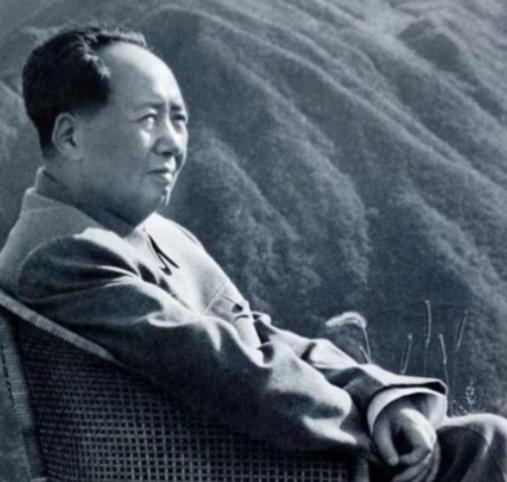

1949年,新中国成立后,西方列强拿着许多条约找到毛主席,要求他偿还13亿两白银,面对这滔天“巨债”,毛主席义正言辞的说道:谁欠的找谁还! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1840年,英军铁甲舰炮轰广州,拉开了中国近代屈辱历史的序幕,从《南京条约》开始,一个接一个的不平等条款接踵而至,中国在半个多世纪的时间里,先后签订了数百个屈辱条约,赔款、割地、开放通商口岸,列强以坚船利炮硬生生砸开了这个古老帝国的门户,十三亿两白银,是一个触目惊心的数字,它不仅是清政府积弱的体现,更是整个中华民族被迫低头的写照。 这些赔款大多来源于战败之后的“惩罚性条款”,例如《马关条约》要求清政府赔偿日本白银两亿三千万两,《辛丑条约》更是列出了庞大的赔偿清单,金额高达四亿五千万两白银,分三十九年偿还,连本带息,超过九亿两,如此巨额的债务几乎掏空了清朝的国库,百姓负担沉重,民不聊生,而更具讽刺意味的是,这些赔款的根源往往是列强主动挑起战争,中国的“战败”不过是没有还手之力的被动应战。 清朝灭亡后,债务并未随之消失,中华民国政府在财政极度紧张的情况下,仍不得不继续偿还部分款项,民国初期政局混乱,军阀割据,中央政府无力统筹全国财务,外债问题始终未能得到有效解决,列强则趁火打劫,不仅要求继续支付旧债,还在关税、铁路、矿产等诸多领域攫取实权,形成对中国经济命脉的实质控制,可以说,外债背后,是一整套帝国主义主导的利益体系,而中国在这一体系中沦为被压榨的对象。 1949年新中国成立之际,西方列强再度提出清政府和民国政府遗留的债务问题,据不完全统计,外界索要的债务总额折合白银十三亿两以上,这些债务早已脱离纯粹经济范畴,而成为对新政权合法性的挑战与外交压力的手段,面对如此沉重的“历史包袱”,毛泽东旗帜鲜明地作出回应:“谁欠的找谁要去!”这不仅是一句拒绝支付的声明,更是一种政治立场的表达,即新中国不承认旧中国在不平等条件下签署的条约与债务。 这一立场体现了新中国对国家主权和民族尊严的坚守,在毛泽东看来,中国已经完成了历史性的政权更替,是全新的国家形态,理应摆脱旧有的不平等体系,更何况,这些债务的本质是帝国主义侵略的产物,倘若继续偿还,等于默认了历史上的屈辱与不公,这种“另起炉灶”的外交方针,既是对内凝聚民族认同的手段,也是对外宣示新国家立场的有力方式。 然而,新中国并非对所有债务都一概否认,在处理与民间个人的经济关系时,政府仍坚持诚信为本,例如毛泽东在1961年开始分期偿还章士钊在1918年资助他出国留学的一笔旧债,尽管那次留学之行最终未能成行,但毛泽东始终铭记当年的资助之恩,通过十余年的持续付款,最终于1973年一次性结清全部款项,这一举动并非出于外交压力或舆论操控,而是出于个人良知与国家信誉的体现,这种对民间债务的尊重,与对不平等外债的坚决拒绝,形成鲜明对比,塑造了新中国“有原则、有底线”的国家形象。 拒绝不平等债务并非没有代价,新中国成立初期,西方国家联合对华实施经济封锁和外交孤立,美国更是冻结了中国在海外的资产,限制对华出口高达两千多种商品,试图通过经济压力遏制新政权的发展,面对封锁,新中国没有退缩,而是选择了“自力更生”的道路,一方面加强与苏联的合作,获得部分经济与技术援助;另一方面发动全国人民投身工业建设、农业生产和国防科研,为国家奠定坚实基础。 抗美援朝战争的爆发成为新中国捍卫主权的关键节点,这场战争不仅巩固了新政权的国际地位,也向世界表明中国不再是过去那个任人宰割的“东亚病夫”,战争期间,全国上下众志成城,民众积极支援前线,香港商人如霍英东等冒险为志愿军运送医疗物资,成为民族团结的生动体现,可以说,抗美援朝不仅是一场军事胜利,更是一场国家意志的集中体现,为中国在国际舞台上赢得了尊重。 随着时间推移,中国逐步打破西方的封锁,1957年,英国率先宣布解除对华贸易禁令,法国、德国等国随后效仿,与此同时,中国在科研领域取得突破,成功爆炸原子弹,进一步提升了国家在国际上的话语权,1971年,中国恢复在联合国的合法席位,标志着国际社会对新中国地位的广泛认可,昔日那些追债的列强,也在中国崛起的现实面前,悄然放弃了对那十三亿两白银的追索。 从清朝的被动赔款到新中国的拒绝偿还,这段历史不仅是关于金钱的纠纷,更是国家主权意识觉醒与民族尊严重塑的过程,新中国在拒绝旧债的同时,还清民间债务,既体现了对历史责任的厘清,也彰显了对未来信任的建立,拒绝偿还不平等债务,是对侵略与屈辱的否定;坚持履行合理债务,是对诚信与法理的坚持。 信息来源:金台资讯——打扫干净屋子再请客——终结旧中国不平等条约的历史