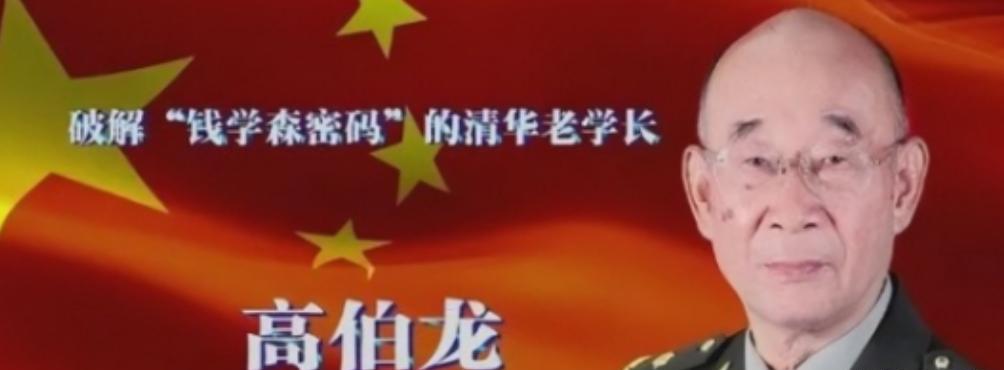

1971年,钱学森通过众多关系,在美国获得了激光陀螺的一些相关信息,送到国防科技大学,可那时人们都对这项技术知之甚少,也很少有人敢轻易尝试,这时一位任职教师决定尝试一番。 1971年春天,北京的风还带着几分寒意,钱学森手里攥着几张写满英文的纸片,眉头皱成了疙瘩。 这些从美国辗转传来的激光陀螺资料,在他眼里比金子还金贵。 当时咱们国家的科技底子薄得跟窗户纸似的,连个像样的实验室都难找。 钱学森在屋里来回踱步,最后咬咬牙,托人把这宝贝资料送到了长沙的国防科技大学。 这时候的高伯龙正在教室里给学生们讲物理课,他四十来岁,瘦高个儿,鼻梁上架着圆框眼镜,说话带着湖南口音。 要说这人打小就爱琢磨事儿,生在书香门第,小时候跟着父亲读《天工开物》,十来岁就迷上了爱因斯坦的相对论。 抗战那会儿学校到处搬家,他愣是抱着书本躲防空洞,后来硬是考上了清华物理系。 这天接到钱学森的小纸条,他手都抖了——纸片上就潦草几行字,可句句都戳在要害上。 教研室的老张头记得清楚,那天高伯龙把自己关在资料室里三天没出来。 再露面时,两个黑眼圈跟熊猫似的,可眼睛亮得吓人。他拍着桌子说:"这玩意儿咱们必须搞出来!" 当时系里没几个人听说过激光陀螺,有人劝他别碰这个烫手山芋,说美国人搞了十几年都没整明白。高伯龙脖子一梗:"他们搞不出来的,咱们更要搞!" 要啥没啥的日子是真难,整个团队就七八个人,挤在二十平米的旧仓库里搞研究。 买不起精密仪器,高伯龙带着徒弟们跑废品站淘零件。 有个叫小李的技术员,为了磨镜片把手都磨出血泡,食堂大师傅常见他们半夜来热饭,铝饭盒里就俩冷馒头配咸菜。 有回下大雪,实验室的暖气片冻裂了,大伙儿裹着棉大衣做实验,哈出来的白气在镜片上结霜。 熬到1978年开春,样机总算捣鼓出来了,那天凌晨三点,实验室突然爆出欢呼声,把看门的老头吓一跳。 高伯龙抱着个铁疙瘩又哭又笑,那机器看着跟铁盒子似的,里头装的可是咱们自己造的第一个激光陀螺。 钱学森专门从北京打来电话,俩人在电话里说了半个钟头,最后钱老说了句:"老高啊,咱们这算是摸着门了。" 好日子没过几天,美国人突然宣布放弃"四频差动"技术路线。 消息传回来,研究所里炸了锅。有人蹲在墙角抽闷烟,有人嚷嚷着要改方向。 高伯龙把大伙儿叫到操场上开会,冬日的太阳照在他花白头发上:"洋人走错道儿,正好说明咱们的路子对!"后来才知道,美国人是被商业利益牵着鼻子走,咱们坚持的技术路线才是正根儿。 最要命的是造光学薄膜那阵子,这玩意儿薄得跟蝉翼似的,差个头发丝儿的厚度就前功尽弃。 高伯龙带着徒弟们住进了车间,三个月没回家,他老伴来送换洗衣服,看见老头子趴在显微镜上睡着了,手里还攥着半块饼干。 有天半夜雷雨交加,实验室突然停电,几个小伙子打着手电筒继续干活,高伯龙举着应急灯当人肉灯架,一站就是俩钟头。 九十年代那会儿,所里条件好了些,可高伯龙还是那副老做派。 新来的大学生见他穿着补丁摞补丁的中山装,还以为是个看门老头。 有次上级领导来视察,他正蹲在地上调试设备,领导伸手要跟他握手,他头也不抬递过去个扳手。 直到退休前,他办公室的灯总是全楼最后熄灭的,别人劝他注意身体,他摆摆手:"我这把老骨头,还能再拼十年。" 2017年冬天,病床上的高伯龙已经说不太清话了,可只要有人提起激光陀螺,浑浊的眼睛立马有了神采。 护士说老爷子最后那几天,总用手指在床单上画圈圈,后来才明白是在画陀螺的环形光路。 他走的那天,研究所的测试车间里,最新一代的激光陀螺正在做最后调试,仪表盘上的绿光稳稳地亮着,像极了老爷子当年熬红的眼睛。 如今咱们的导弹能指哪儿打哪儿,航母能在茫茫大海上不迷航,靠的就是这些不起眼的"铁盒子"。 去长沙国防科大的展览馆,还能看见高伯龙团队用过的那些老工具——生了锈的锉刀、磨得发亮的计算尺、写满公式的草稿纸。 这些东西看着寒酸,可正是这些"土家伙",撑起了中国尖端科技的脊梁骨。 信息来源:新华社——永不停转的“陀螺”——追记中国工程院院士、国防科技大学教授高伯龙