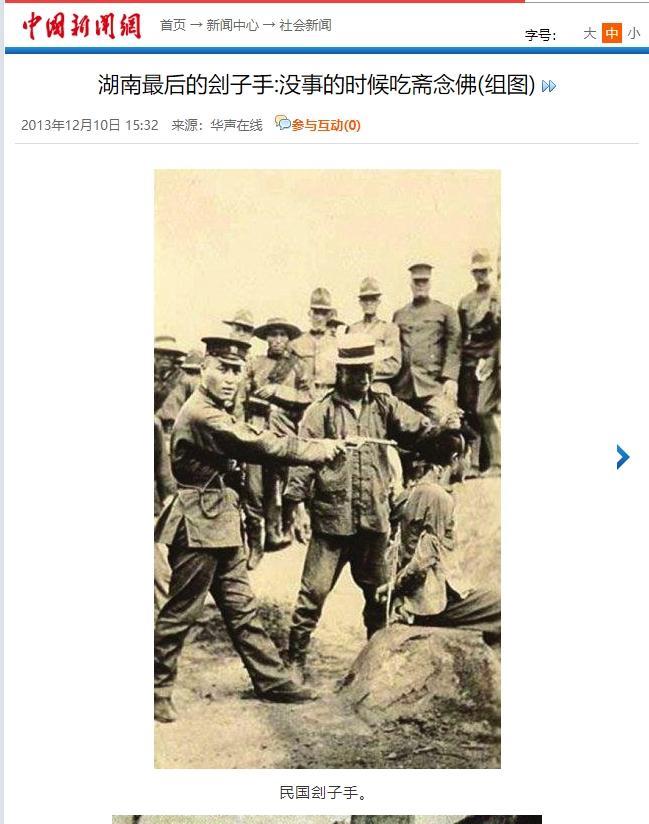

邓海山,满清末期的刽子手大哥,一辈子砍了300脑袋。每次干掉一个,政府就往口袋里塞一大洋。 1914年的北京城,比往年更冷一些。邓海山蜷缩在城墙根下,看着往来的行人。他那双曾经握刀的手,如今只能捧着讨饭的破碗。冬日的寒风吹过,让这位曾经威风凛凛的刽子手不由得又往墙根里缩了缩。 街上突然传来一阵骚动,原来是一队行刑的士兵押着犯人走过。邓海山抬起浑浊的眼睛,望着那支崭新的步枪。这种新式武器,取代了他手中的鬼头刀。时代变了,连行刑的方式也跟着改变了。枪声代替了刀光,快准狠的子弹取代了刽子手的位置。 看着渐行渐远的行刑队,邓海山的思绪不由得回到了几十年前。那时他还是个瘦小的孤儿,在北京城的街头巷尾讨生活。父母早逝,无依无靠的他,连一口热饭都难以果腹。要不是遇到了佟绍箕师父,他可能早就饿死在街头了。 佟绍箕是当时北京城里有名的刽子手。那一年,他看见邓海山在街边瑟瑟发抖,就收留了这个无家可归的孩子。或许是出于怜悯,又或许是看中了这孩子的灵气,佟绍箕开始教导邓海山刽子手的技艺。 刚开始时,佟绍箕只是带着邓海山去刑场看行刑。在那个动荡的年代,死刑犯的数量并不少。每次行刑,佟绍箕都会让邓海山站在一个特定的位置,仔细观察行刑的全过程。从死囚的押解,到行刑前的准备,再到最后一刀落下,每个细节都不放过。 渐渐地,邓海山开始在佟绍箕的指导下练习刀法。一开始用的是普通的菜刀,在南瓜上练习。每天早出晚归,一个个南瓜被他切得整整齐齐。佟绍箕常说,行刑最重要的就是快准,既要让死囚少受罪,又要保证一刀毙命。 等到邓海山的基本功练得差不多了,佟绍箕才让他碰真正的行刑刀——鬼头刀。这把刀重达三十多斤,一般人光是提起来都费劲。但在邓海山手里,这把沉重的刀却显得格外灵活。日复一日的训练,让他的刀法越发纯熟。 就这样,在佟绍箕的悉心指导下,邓海山逐渐掌握了刽子手的所有技艺。从一个街头讨饭的孤儿,变成了一个技艺精湛的刽子手。每次行刑,政府都会给一大洋的酬劳。在那个物价还不算太高的年代,这份收入足以让他过上不错的生活。 可邓海山没想到,他的这份"营生"会让他付出如此沉重的代价。在刽子手这个行当里,有个不成文的规矩:行刑不能超过百人,否则会断子绝孙。这个说法流传已久,大多数刽子手都对此深信不疑。等到行刑近百人时,他们就会主动收手,改行做些别的营生。但邓海山却打破了这个禁忌,一头扎进了这份来钱快的营生里。 在邓海山决定打破行规的那段日子里,恰逢清朝末年,社会动荡不安。各种叛乱此起彼伏,朝廷的镇压力度也越来越大。这使得死刑犯的数量大幅增加,刑场上几乎天天都有行刑的任务。 作为一名技艺精湛的刽子手,邓海山的名声在京城渐渐传开。他手中的鬼头刀快准狠,从不失手。每次行刑,一刀下去,干净利落。这样的手艺,不仅让他得到了官府的赏识,连死刑犯的家属也经常找上门来。他们塞给邓海山额外的银钱,请求他下手干脆些,让犯人少受些折磨。 在那个年代,行刑是一门技术活。鬼头刀重达三四十斤,普通人根本抡不动。但邓海山经过多年练习,已经将这把大刀用得如同切豆腐般轻松。每次行刑,他总能找准角度,一刀毙命。这样的本事,让他在刽子手行当里声名鹊起,成为了佟绍箕之后最有名的刽子手。 随着时间推移,邓海山行刑的数字不断增加。从最初的十几个,到五十个,再到接近百人的关口。按照行规,这时候他应该收手了。可是这份来钱快的营生让他难以割舍。一个死刑犯,官府给一大洋的酬劳,再加上死囚家属的打赏,收入相当可观。 就这样,邓海山成了第一个突破百人大关的刽子手。其他同行都在背后议论纷纷,说他不顾忌行规,必定会遭报应。可邓海山依然我行我素,继续着自己的营生。渐渐地,他行刑的数字突破了两百,最终到达了三百这个惊人的数字。 然而,历史的车轮总是滚滚向前。1914年,北京政府颁布了新的行刑规定,死刑改为枪决。这个突如其来的变化,让邓海山顿时失去了谋生的手段。他虽然赚了不少钱,但几十年来只会使用鬼头刀,别的本事一概不通。 失业后的邓海山,试图找些活路。可是他刽子手的身份让人望而生畏,没有人愿意雇佣他。就连最普通的杂工活,他也找不到。曾经的高收入让他养成了优越的生活习惯,如今却连基本的生计都难以维持。 更让邓海山感到凄凉的是,他这辈子都没能成家。在那个年代,刽子手虽然收入不错,但却是人人避之不及的职业。没有人愿意把女儿嫁给一个整天与死人打交道的刽子手。加上他违背了"杀人不过百"的行规,更是让人望而却步。 就这样,这位清朝最后一位刽子手,在北京城里过着孤苦伶仃的晚年生活。他的故事,成了一个时代的缩影。那个靠鬼头刀谋生的年代已经远去,新的时代带来了新的变革。而邓海山,则成了那个即将消逝的旧时代最后的见证者。 在他生命的最后岁月里,曾经威风凛凛的刽子手,只能靠讨饭为生。那把曾经出神入化的鬼头刀,也不知道最终流落何方。