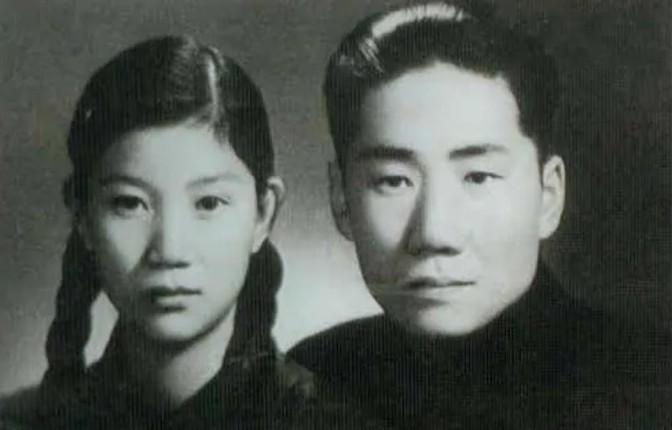

1962年,再婚后的刘思齐喜得贵子非常高兴,丈夫杨茂之让她给孩子取个名字。然而刘思齐此刻却想到了毛岸英,于是她告诉丈夫孩子就叫“杨小英”好不好?杨茂之听完后,满口答应了刘思齐。 刘思齐的一生,就像一本书,翻开每一页都能看到革命年代的影子。她1930年出生,父亲刘谦初是中共早期领导人,1931年在上海被国民党枪决,那时她才刚满一岁。母亲张文秋是个坚强的革命者,怀着刘思齐在狱中坚持斗争,后来带着她颠沛流离。1938年,她们到了延安,刘思齐八岁就加入话剧社,演过地下党员的角色,小小年纪就展现出不一般的胆识。毛泽东看她表演后,认出她是张文秋的女儿,收她做干女儿。从此,她常跑去毛泽东的窑洞,喊他“爸爸”,那段日子成了她童年里温暖的回忆。 1946年,毛岸英从苏联回来,毛泽东撮合他和刘思齐认识。两人一见如故,聊得投机,1949年新中国刚成立,他们就在北京结了婚。那时候生活简单,他们一起住在北京,毛岸英在工厂干活,刘思齐陪着他,日子虽清苦但甜蜜。可惜好景不长,1950年朝鲜战争爆发,毛岸英主动请缨去了前线。那年11月,他在朝鲜被美军飞机炸死,年仅28岁。刘思齐当时刚做完手术,还蒙在鼓里,直到1953年才知道真相,整个人都崩溃了。 毛岸英牺牲后,刘思齐的生活像被按了暂停键。她一度不想活了,可毛泽东劝她坚强,还安排她去苏联读书。她1955年到1957年在莫斯科大学学数学,后来回国在北京大学学俄语,慢慢从悲痛中走出来。1961年,她被分配到解放军工程兵部队做翻译,工作上兢兢业业,生活却还是孤单。1962年,在毛泽东的关心下,她认识了空军学院的教员杨茂之。杨茂之是个老实人,对她很好,两人很快就结婚了。 婚后不久,刘思齐怀孕了。1962年,她生下第一个儿子,全家都沉浸在喜悦中。杨茂之特别高兴,觉得这孩子是他们新生活的开始。那时候取名字是件大事,家里人都等着看刘思齐怎么选。她想了想,决定叫孩子“杨小英”。这个名字一出口,杨茂之愣了一下,但马上就点了头,支持她的想法。为什么取这个名字?因为“杨”是杨茂之的姓,“小英”则是为了纪念毛岸英。刘思齐心里一直放不下的,是那段短暂却刻骨铭心的婚姻,她想用这个名字留住毛岸英的影子。 这个决定不简单。毛岸英是她的初恋,也是她生命里最深的痛。他走得太突然,连句告别的话都没留下。刘思齐和他的感情,是在延安的烽火中一点点培养起来的。那时候他们都年轻,怀揣着理想,结婚后又一起见证了新中国的诞生。可战争把这一切都毁了,毛岸英牺牲后,她一个人扛着悲伤过了好多年。到了1962年,她有了新家庭,可心里那块空缺还在。她取名“杨小英”,既是对过去的缅怀,也是对现在的珍惜。 杨茂之能接受这个名字,也不容易。他知道刘思齐和毛岸英的过去,但他没反对,反而觉得这个名字挺好。这说明他是个宽容的人,愿意尊重她的感情。其实,杨茂之和刘思齐结婚时,她已经32岁,带着一段沉重的往事。他没嫌弃,反而用行动支持她,这份理解让他们的婚姻有了坚实的基础。后来,他们又生了三个孩子,分别是杨冬梅、杨密和杨钧,一家六口过得和和美美。 刘思齐给儿子取名“杨小英”,还有一层文化上的讲究。在中国,取名字不只是随便挑几个字,背后往往有深意。她用“杨”代表新家庭,用“小英”延续旧时光,既连接了过去和现在,也寄托了对儿子的期望。她希望杨小英能继承毛岸英的勇敢和理想,长大后做个对国家有用的人。后来,杨小英果然没让她失望,长大后踏实工作,成了家里的骄傲。 再说刘思齐自己,她后来的日子过得挺踏实。工作上,她从工程兵部队调到军事科学院做翻译,一直干到退休。生活中,她常跟孩子们讲毛岸英的事,说他是怎么为国牺牲的。她还去过朝鲜两次,一次是1959年,一次是2006年,每次站在毛岸英墓前,她都沉默很久。晚年,她在北京安享天年,儿女们常来看她。2022年,她因病去世,享年92岁,走得很安详。 回过头看,刘思齐这一生真不容易。她赶上了革命年代,经历了丧父、丧夫的打击,却始终没倒下。取名“杨小英”那会儿,她32岁,正站在人生的分水岭上。这个名字不光是给儿子取的,也是给她自己一个交代。她用它告诉自己,过去不能忘,但未来还得往前走。 再说点历史背景,1962年那会儿,中国刚从三年困难时期走出来,国家还不太平。朝鲜战争过去没几年,毛岸英的牺牲在很多人心里还是个痛点。刘思齐取这个名字,也是在那个年代里,对革命精神的一种延续。她没忘本,也没沉溺于悲伤,而是把感情化成了行动。 这名字还有个小细节值得一提。“小英”听起来挺亲切,不像那种很正式的大名,透着股接地气的感觉。这也挺符合刘思齐的性格,她虽然出身革命家庭,但为人低调,生活中没啥架子。她和杨茂之的日子,也是普普通通,带着点烟火气。