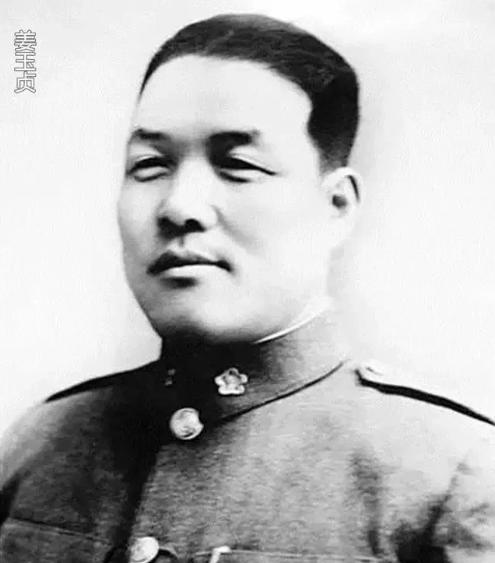

1937年,中国的大地正处于全面抗战的关键阶段。七七事变爆发后,日军迅速向华北地区推进,企图迅速占领重要城市和战略要地以巩固其侵略势力。 在此背景下,晋绥军作为国民革命军的重要组成部分,肩负起保卫晋绥地区的重任。晋绥军第196旅,虽人数有限,却以顽强的士气和坚定的意志,成为抗击入侵者的重要力量。 旅长姜玉贞是晋绥军中极具威望的军官。生长于山西军阀势力复杂的环境中,他早年参加过北伐战争,磨炼了坚强的军事实力和领导才能。 以其严谨的作风和对士兵无微不至的关怀,在晋绥军中积累了丰富的指挥经验。身为旅长,姜玉贞不仅指挥有方,更能与士兵同甘共苦,激发出他们的战斗潜力。面对日益紧张的局势,这位旅长深知肩负的责任,也明白自己即将走上生死考验的战场。 原平守卫战,是晋绥军第196旅和日军板垣师团之间展开的一场极为惨烈的对垒。战前,面对日军七万大军的强劲攻势,这支仅有五千人的晋绥军部队面临着极大的压力。 姜玉贞深知守住这座关隘的重要性,一旦失守,日军将更加顺利地控制山西北部,进军要地。 晋绥军抵达原平后,旅长亲自规划严密防御部署。他指示士兵利用地形展开阵地建设,挑选高地和险要地势构筑工事。同时,发动士兵开挖壕沟、构筑防御墙,并用矿石和木桩设置陷阱,增强防御纵深。 姜玉贞频频巡视前线,亲切地与士兵交谈,鼓舞士气,他反复强调:“我们是在为整个中华民族而战,是为无法拿起武器保护家园的乡亲们而拼搏。” 战斗随即爆发。日军板垣师团依靠其兵力和火力优势,展开了狂暴而有组织的攻击。炮火不断轰鸣,天空被硝烟和弹雨撕裂,城墙和工事多次遭到猛烈轰炸和冲击。 在这绝望之中,第196旅的士兵们紧握手中的枪械,死守阵地。他们严阵以待,不断组织反击,凭借灵活的战术和对地形的熟悉,十天十夜与强敌激烈厮杀。 姜玉贞始终坚守在指挥岗位上,不顾弹雨靠近火线指挥协调。他的身影成为战士们的力量源泉。多次危急时刻,他亲自带领冲锋小队,掩护队伍撤退或修复防线。 疲惫中,他仍协调弹药和补给的转运,保证前线不断续兵。队伍中的伤员、士气低落的士兵,都因他的存在重新振作。 激战最为惨烈的时刻,一次日军发动全线猛攻,试图一举突破防线。炮火铺天盖地,日军步兵与坦克蜂拥而来,晋绥军士兵们与敌军近距离肉搏,刀光剑影,这样的恶战在城市狭窄的街巷中反复上演。 伤亡数字不断攀升,但守军始终不肯松懈。姜玉贞亲眼见证了无数战友倒下,内心如刀绞一般痛苦,但仍屹立不倒。 在坚持死守十天的艰苦条件下,晋绥军的战斗力因体力枯竭和弹药稀缺开始告急。正当胜负未分之时,晋绥军的指挥部门收到了阎锡山的电令——全军需立即撤退。对姜玉贞来说,这意味着必须放弃血战的阵地,既是胜利的希望,也是巨大的心理煎熬。 在电话线路传来撤退命令后,姜玉贞沉思良久。他明白撤退是为了保存实力,争取更大可能的胜利。但此举也必然让坚守多日的士兵暴露于敌人的猛烈追击中。为确保部队安全脱离,这位旅长做出一个艰难的决定:他将留下来掩护大部队的撤退。 在与副官的交流中,姜玉贞表达了自己的决心,尽管副官不舍且极力劝说他一同撤退,姜玉贞坚守着职责感与牺牲精神。他一刀一枪守护着撤退路线,以身作则激励着士兵们争分夺秒安全撤离。炮火中,他英勇杀敌,成为队伍最后一道屏障。 晋绥军主力顺利撤退,摆脱了日军的围追堵截,保全了宝贵的实力,继续对抗日军的进攻。而姜玉贞一直未能同行,他在最后的掩护战斗中,与敌人浴血奋战,最终英勇壮烈,永远地留在了那片战火纷飞的原平土地上。 姜玉贞的牺牲虽然令部队陷入短暂的悲痛,但他的英雄气概激励着晋绥军士兵的士气。关于他最终去向曾有多种传闻,但每位了解他的人都坚信,这位旅长的名字将永远铭刻在中国抗战史册中,成为不屈精神的象征。 此战之后,晋绥军第196旅虽损失惨重,却保持了顽强战力,继续参与山西的抵抗行动。阎锡山政府也因这场死守与撤退获得了宝贵的喘息,从而重整防线和军事部署。 姜玉贞这位旅长,其英勇事迹被后人广泛传颂。他的故事不仅是那场战争的微缩缩影,更彰显了无数中华儿女为了国家尊严和民族自由,甘愿付出生命代价的坚韧信念。 多年来,无论是军事史学者还是普通民众,对姜玉贞死守原平的敬意无不由衷发出,视其为民族抗争中最为耀眼的星辰之一。 由此,1937年原平的这场守卫成为晋绥军乃至整个中国抗战历史上的一段传奇。这五千人的坚守,不仅拖住了敌人的步伐,也极大地鼓舞了全国抗日力量,为最终的胜利奠定了基础。 而姜玉贞,一个人的英勇身影与伟大牺牲,永远铭刻在祖国的厚重史册中,激励着后代子孙向着民族复兴的道路不断奋进。