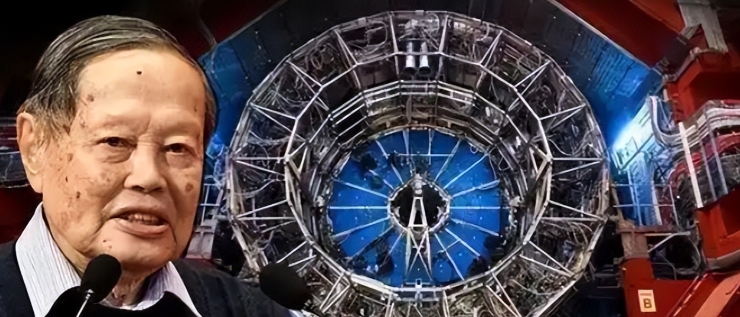

“一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。”

这场争论的核心,归根结底是钱该怎么花。2000亿元不是小数目,建一座周长100公里的粒子对撞机,目标是探索宇宙最基本的奥秘,比如希格斯玻色子的性质。

这东西听起来高大上,确实能让中国在基础物理领域扬眉吐气。支持的人觉得,这不仅能带动技术升级,还能创造一大堆就业机会,甚至拉动周边产业发展。

但2000亿元只是个开始,建好之后,实验、维护、升级的钱可能是个无底洞。

国际上有个例子:欧洲核子中心的大型强子对撞机虽然发现了希格斯玻色子,但那是十几个国家掏钱、几十年积累的结果。

中国要是独力承担,科研实力能不能撑得住?更现实的问题是,项目建成了,主力研究者可能是外国科学家,成果也可能被国际团队分享,中国花了大钱,到底图啥?

有人提出,与其把钱砸在一个不确定的项目上,不如投到基础教育,培养更多未来的科学家。

建大项目当然能提振士气,但科技强国的核心是持续的创新能力,不是一两个“超级工程”。欧洲的成功靠的是全球合作,美国当年也因为成本太高放弃了类似的对撞机计划。

反观中国,当时的科研基础虽然在快速提升,但在高能物理领域还缺少足够的积累。贸然上马大项目,可能事倍功半。

最终,经过科学家的反复讨论,2000亿元的对撞机计划被搁置了。但这并不意味着中国科技停下了脚步。相反,冷静的选择让资源用在了更适合的地方。

北京的正负电子对撞机在2020年已经升级完成,虽然规模不大,但技术先进,为高能物理研究提供了重要平台。

还有四川锦屏地下实验室,专注暗物质探测,已经成为全球领先的深地实验基地。这些项目虽然不像超级对撞机那么耀眼,但实实在在推动了中国在特定领域的突破。

更重要的是,中国没把所有鸡蛋放在一个篮子里。过去几年,量子通信、人工智能、空间技术等领域接连传来好消息。

这些成绩说明科技发展不一定非得靠某个“大杀器”,找准自己的优势,踏踏实实往前走,往往更有效。

2000亿元如果投到教育,可能早就培养出一批批优秀的年轻人,他们的创造力,才是科技未来的底气。

这场争论虽然已经过去,但它提醒大家,科技的路从来不是直线。花钱容易,选对方向难。无论是大手笔的项目,还是小而精的突破,都得好好掂量资源的价值。