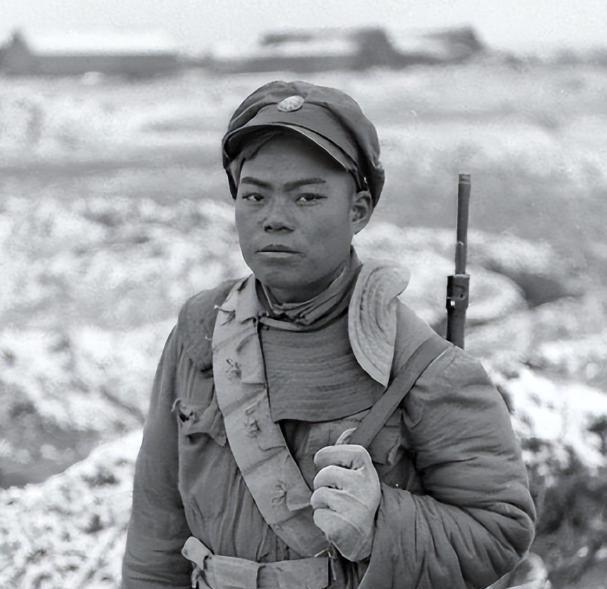

1939年,国军营长史恩华奉命殿后掩护,待主力部队安全转移后,上级急电催促他立即撤退。史恩华握紧话筒,只留下一句掷地有声的诀别:"师长,咱们来世再会!" 【消息源自:《国民党第九战区作战日志(1939年9月)》;《覃异之抗战口述史》中国文史出版社1987年版;《岳阳抗战纪事》湖南人民出版社2005年版;美国《时代周刊》1939年10月刊】 电话铃在师部指挥所里炸响时,覃异之刚把钢笔摔在地图上。墨水溅在湘北蜿蜒的新墙河上,像团凝固的血渍。"喂?三营还在笔架山?"他抓起听筒的指节发白,电话那头传来史恩华沙哑的声音:"师座,鬼子又上来了......"突然一声巨响,通话戛然而止。覃异之望着嗡嗡作响的听筒,想起三天前这个黄埔师弟立军令状时,军装领口还别着崭新的结婚领针。 那是1939年9月20日清晨,日军第11军的坦克正碾过新墙河北岸的稻田。史恩华蹲在笔架山南坡的灌木丛里,看着钢盔下新兵发抖的手指,突然扯开嗓子唱起梆子戏:"杨六郎把守三关口——"荒腔走板的调子惹得几个湖南兵噗嗤笑出声。笑声未落,山道上已传来履带碾碎砾石的声响。"等坦克过去打步兵!"他按住身旁机枪手,自己却摸向腰间——那里别着大哥史恩荣的遗物,台儿庄带回的日军尉官佩刀。 第一波伏击打得像教科书。日军先头中队刚转过山坳,三营的轻重机枪突然从三百米外开火。有个日本兵被子弹掀翻时,钢盔飞起来挂在枫树枝上,像只古怪的果实。但史恩华很快发现不对劲:后撤的日军散兵线太整齐,简直像在......"诱敌!快撤出阵地!"他吼声未落,天际已传来引擎轰鸣。六架九七式轰炸机俯冲时,新婚妻子绣的平安符还揣在他前胸口袋里。 21日黄昏,三营的弹药见了底。司务长老周拖着条断腿,把最后半箱手榴弹码在战壕里。"营长,听说你媳妇有喜了?"史恩华正用佩刀削着竹签,闻言手上一滞。山脚下日军又在调兵,钢盔反射的夕阳刺得人眼睛发痛。"老周,等打完这仗......"话没说完,对面山坡突然亮起十几处闪光。他扑倒老周的瞬间,105毫米榴弹炮的尖啸已撕裂空气。 22日深夜,师部最后一次接通三营的电话。通讯兵说史营长嗓子哑得听不清,但拒绝撤退的话筒传遍了指挥所:"东面悬崖下全是鬼子,西边河道被照明弹照得......"突然传来金属碰撞声,接着是日语叫骂和佩刀出鞘的铮鸣。覃异之夺过话筒时,只听见史恩华最后的喊声:"黄埔精神——!"随后便是漫长的忙音。军长张耀明盯着作战钟,距离"阻击三日"的时限还有七小时。 23日破晓,日军终于踏上山头阵地。他们看见五百多具中国军人遗体保持着战斗姿态:有个机枪手至死咬着扳机,枪管已经扭曲;战壕拐角处,佩刀贯穿两名日军胸膛的军官半跪在地,眉心有个规整的弹孔。后来《时代周刊》记者在长沙医院采访伤员时,有个被炸聋耳朵的士兵反复比划:"营长最后举着刀,像他大哥那样......" 三个月后,宋美龄在美国国会演讲提到笔架山阻击战,议员们传阅着战地照片——照片里有个日军少佐的日记本,上面用汉字歪歪扭扭写着:"此役之后,再无轻取支那之念。"1952年清明,当地老乡在笔架山立碑时,发现当年战壕里长出野山茶树。有个放牛娃哼着新学的歌谣:"三营血染枫叶红,鬼子见了打摆子(发抖)......"山风掠过树梢,恍惚还是当年子弹呼啸的声响。