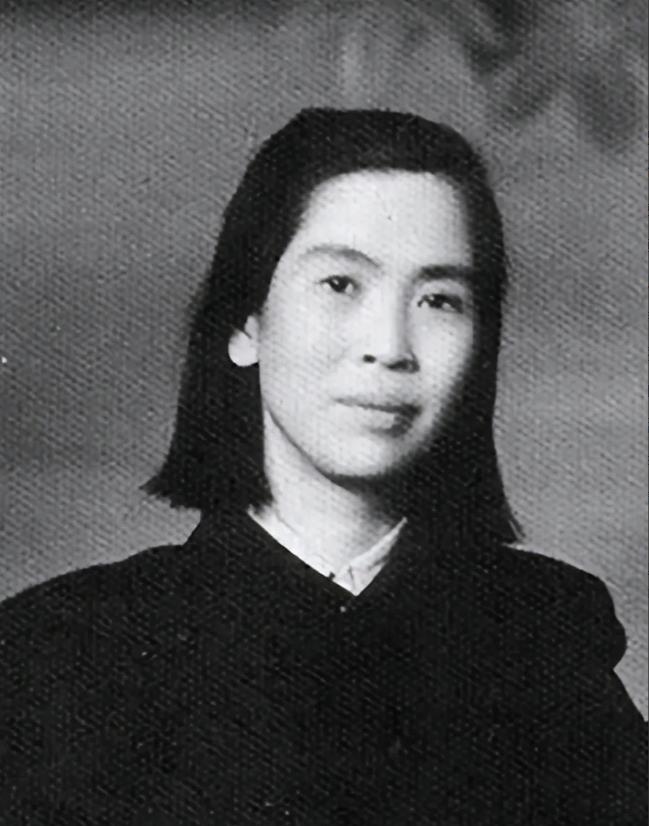

1958年夏天,李讷一个人从北京出发,坐了十几个小时的火车,到了南昌。她是受父亲毛泽东的委托,去看望住在那里休养的贺子珍,刚进屋,她张嘴就喊:“妈妈,小讷来看您啦!”这声“妈妈”,把贺子珍听得一愣,眼圈一下子就红了。

李讷是毛泽东和江青的女儿,贺子珍则是毛泽东早年的妻子,也是李敏的母亲,李讷喊贺子珍“妈妈”,在别人看来有点绕,但在她心里,这两个字早就藏了很多年。

她小时候经常跟李敏一起去看贺子珍,虽然没有血缘关系,但她从没觉得自己是个外人。

这次去南昌,是毛泽东亲自安排的,李敏那阵子在学校实在脱不开身,毛泽东就跟李讷说:“你替你姐姐去看看她妈妈,也帮我带个好。”李讷没有犹豫,一口答应。

其实不用安排,她自己也想去。贺子珍搬去南昌后,身体不太好,住在江西省委给安排的一处小院子里,身边配了厨师和护士,但她常常一个人闷着。

李讷心里想着,去陪陪她,说说话,也让老人家高兴高兴。

到了南昌,李讷一进门就叫了一声“妈妈”,贺子珍一把把她搂过来,拍着她的背,嘴里不停地说:“来了就好,来了就好。”接下来的几天,李讷就住在那儿,两人像亲母女一样,几乎寸步不离。

饭桌上,贺子珍亲自下厨,炒了几道湖南菜,还专门做了李讷小时候爱吃的红烧肉,吃饭的时候,她不住地往李讷碗里夹菜:“小讷,多吃点,瞧你瘦得。”

吃过饭,贺子珍领着她在小院子里散步,说着年轻时候在苏区、在瑞金的事,也提到当年受的那些伤,她语气不重,但听得李讷心头发紧。

那一晚,两人挤在一张床上,屋里点着昏黄的灯,贺子珍翻着自己年轻时候的老相册,一张张地指着照片给李讷看,“这是在延安拍的,那时候你爸还在窑洞里写材料。”她讲到后来,说了句:“有时候真想,你要是我亲闺女就好了。”

李讷听完,没吭声,伸手握住了贺子珍的手,那一刻,她心里很清楚,虽然她是江青的女儿,可对面这个女人,把她当成了亲生的孩子。

其实从小李讷就知道贺子珍是谁,小时候她跟着李敏去上海看她,那会儿贺子珍身体还算硬朗,经常带她们出去买点东西,还会在家里给她们做饭。

李讷记得,贺子珍对她从来都是笑脸相迎,从不分生熟,她那时候小,也不懂那么多事,但只要在贺子珍身边,就觉得踏实。

毛泽东对这个关系也是有安排的,他从苏联接李敏回国之后,曾专门跟她说过,要她认贺子珍为“妈妈”。

他知道,贺子珍这些年过得并不轻松,一个人在上海养病,身边也没个贴心人,李敏听话,回来后就去看贺子珍,李讷有时也一起去。

毛泽东有一次对秘书说过:“她们几个女儿,都是一家人,不分彼此。”所以李讷对贺子珍喊“妈妈”,并不是偶然,这种关系,是一点点养出来的,是那些生活里细碎的小事慢慢累积的。

李讷在南昌住了快一周,走的时候贺子珍拉着她的手,舍不得松开,她拿出一个小信封,说:“这个给你,里面是我写的几句话,不是什么大事,就算是留个念想。”李讷点点头,把信收了。

回到北京以后,她常常会拿出来看看,信里写的很简单:“小讷,身体要紧,书也要读,做事不急不躁,别累着了。”

多年以后,李讷接受采访时还提起这件事,她说:“贺妈妈是个特别细心的人,她说话轻声细语,但很有分寸,我对她一直是尊敬的。”说到那封信,她还特地找出来给记者看,纸已经有点泛黄了,但字迹清楚,她说每次看见,心里都踏实。

贺子珍后来从南昌搬回了北京,年纪大了,行动不便,住在家属院里,李讷只要有空就会去看她,带点吃的,帮她收拾屋子。

贺子珍有时候会笑着说:“你比娇娇(李敏)还细心。”李讷总是回她一句:“谁让我更像您呢?”

这段关系在历史上没有被特别强调,但知情人都明白,这不是一场偶然的探望,也不是一次简单的亲情表达。

它是那个特殊年代里,人与人之间真实的情感流动,没有口号,没有宣传,有的只是一个年轻女孩对一个老人发自内心的关心。

今天回头看,这声“妈妈”背后藏着的,不是政治安排,也不是家庭策略,而是真正走过一段岁月之后的情感认同。

在那个特殊年代,很多家庭结构都比较复杂,但人与人之间的善意和温情,仍然能在这些缝隙里悄悄生长。

李讷和贺子珍,没有血缘,但有比血缘更实在的牵挂,这段故事,很多人没听过,可对她们来说,是一生难忘的记忆。

参考资料: 李海文,《毛泽东的家庭生活》,人民出版社,2003年