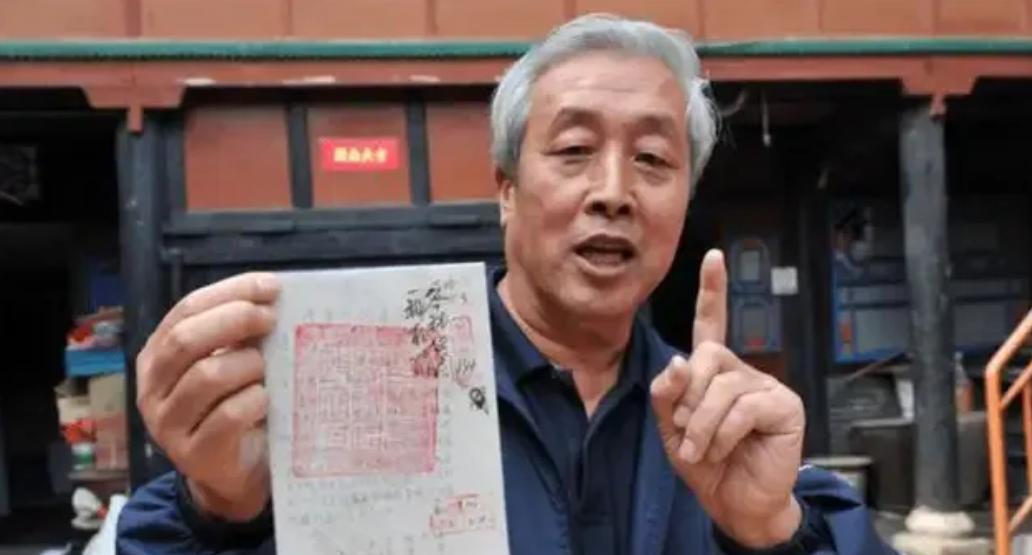

1996年,山西一名中年男子去旧货市场淘书。突然,他被旧书中滑落的几张泛黄的纸片吸引,后来,居然找出了84张这样的黄纸。 他激动地问摊主:“老板,怎么卖?”精明的摊主狮子大开口:“3000元!”没想到,男子说:“行,帮我保管好,我马上去筹钱!” 原来,这些纸片上潦草的字迹记录着“太原战役阵亡将士登记册”和“阵亡通知书”,而摊主开出的价格是3000元相当于他近一年的工资。 这位老人,正是山西省检察院退休检察官王艾甫。 他没有料到,这一摞看似普通的旧纸片,竟然会彻底改变他的余生,也揭开了一段尘封近半个世纪的悲壮历史。 王艾甫出生于1940年,18岁的时候就参军入伍,曾经亲历援越抗美等战役。 20年的军旅生涯中,他目睹了战友的牺牲,也深刻理解战争背后的个体伤痛。 1996年的这一天,他在旧货市场的一堆旧书中偶然翻出4本《太原战役阵亡将士登记册》和84份没有寄出的阵亡通知书。 这些文件详细记录了866名烈士的姓名、籍贯、牺牲时间和地点,其中年龄最小的仅18岁,且每份通知书均标注“未发出”三个字。 王艾甫深知,这些档案本应保存在国家机密部门,却因为不明原因流落民间。 摊主看出王艾甫的急切,喊出高价3000元。 不过档案的真实性也成为了首要问题…… 为此,王艾甫拜访了山西省军区党史办专家和太原战役老兵,确认文件上的部队印章、烈士信息均属实。 更令他痛心的是,烈士亲属长期承受着“生死不明”的煎熬。 最初的寻亲之路异常艰难,王艾甫按通知书上的地址寄出数百封信,却因为行政区划变更、地名错误或家属迁离而杳无回音。 然而,事情的转机出现在2005年。 王艾甫在太原举办抗战胜利60周年展览时,首次公开展示84份通知书,引起《武汉晚报》记者汤华明的注意。 当时汤华明将11名湖北籍烈士信息刊登后,云梦县警方发动百余名干警排查,最终找到郝载虎的堂弟郝章群。 后来,社会各界纷纷加入寻亲行列。 华中科技大学学生组成志愿团队,协助核对信息;退役军人事务部启动“烈士寻亲政府公共服务平台”,利用大数据技术加速匹配。 王艾甫的坚持也推动了历史档案的保护。 2009年,他在山西左权县建立“抗战纪实陈列馆”,展出数千件战争文物,包括日军侵华地图等珍贵 如今,85岁的王艾甫仍然致力于没有完成的寻亲使命。 他打算创建网站,把烈士信息予以数字化处理,同时将他们整理成册出版。尽管因为脑梗行动不 这场绵延二十余载的寻亲之旅,于个体而言是一种告慰,于民族而言则是对历史的敬畏。 王艾甫用行动证明:英雄之名,永不湮没;烈士之魂,终有归处。