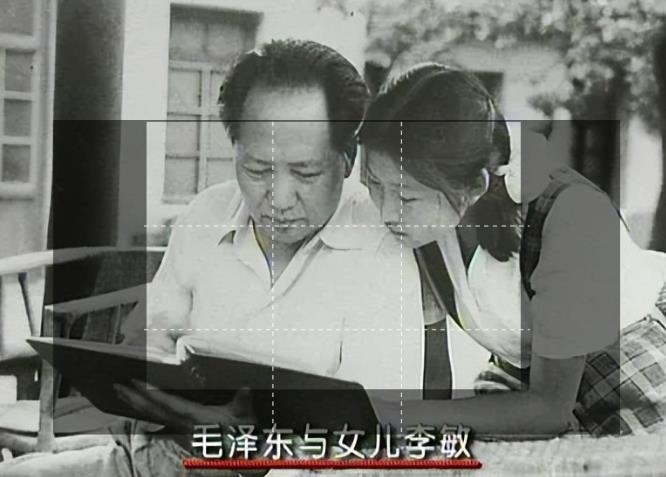

1976年9月9日,毛泽东去世,五年后的1981年,李敏接到了一个特殊的电话,中央告知她可以继承父亲毛泽东的遗产。

原本以为作为毛主席的亲生女儿,她会继承巨额的财产,但李敏的反应却出乎所有人预料:她选择了只领取父亲生前留给她的那份象征性遗产,而这些遗产并非金山银山,而是8000元现金、一台彩电和一台冰箱。

李敏的这一决定,成为了一个耐人寻味的故事,它不仅展示了李敏的个人态度,也为我们揭开了毛泽东家庭的另一面:简单、清贫、无私。

毛主席生前的物质条件并不富裕,与许多人印象中的伟人形象不同,毛泽东的生活简朴,他不仅曾多次降薪,还将大量收入用于国家建设和帮助贫困地区,几乎没有为自己和家人积累什么财富。

毛主席的工资起初是610元,但他多次自愿降薪,最后降至404.8元,而且,他的收入中,有一部分用于资助亲戚和战友,剩下的钱大多都用于革命事业和国家建设。

毛主席唯一的稿费收入,也基本用于国家,剩下的钱少之又少。

李敏接到中央通知后,面临的是一个看似不那么显眼的选择,她能够继承父亲的遗产,但她是否愿意接受?李敏的回应令人深思。

她明确表示,只要父亲生前预留给她的那份财产即可,而这些遗产并不多。

李敏并没有要求更多的补偿或特别待遇,她不仅不去争取其他可能的财产,还把父亲生前为她保留的那份遗产视为一种纪念。

这份遗产包括了8000元现金,一台20寸彩电和一台冰箱,毛主席生前曾为李敏和李讷各自预留了8000元生活费。

这笔钱,李敏保存至今,没有动用,她视其为父亲的遗留纪念,至于彩电和冰箱,这两件电器是毛主席生前为家里购置的,象征着他对家人生活的关怀。

李敏没有选择使用这些家电,而是把它们保存了下来,直到最后她将冰箱捐赠给了毛泽东纪念馆,成为了毛主席生活的一部分。

李敏的态度鲜明而坚定:她不愿为了自己是毛主席的女儿而谋取额外利益,她也并不看重物质财富,而是看重父亲的精神遗产。

在她的心中,父亲生前的教导和价值观才是最重要的,李敏的生活也一贯保持着简朴,她从未想过享受特权,甚至曾主动拒绝住进中南海,选择过普通的生活。

她认为,毛泽东家风中最宝贵的东西不是金钱和财富,而是艰苦奋斗、不搞特权的精神。

李敏的这种态度,在毛主席去世后依然延续着,她从不追求过多的物质享受,甚至在处理母亲贺子珍的遗产时,她也毫不犹豫地将3000元捐给了汶川地震灾区。

她的这一举动,不仅是对母亲遗产的处理,更是对毛泽东“为人民服务”理念的实际践行。

有一个传言,曾流传出毛主席的稿费达1亿元之多,然而李敏出面澄清,表示毛主席的稿费并没有那么多,实际数额为124万元,并且这些钱全部上交给了国家。

她和家人得到的,仅仅是为生活所保留的那些象征性物品和补贴,这也是毛主席生前明确指示的:剩余的稿费要用于国家,而不是家人个人的财富。

在遗产分配的问题上,李敏与其他子女没有什么区别,毛主席临终时并没有留下丰厚的财产,给子女们的只是生活上的一些补贴。

李敏对这一点并不感到遗憾,她认为这才是父亲的真正意图,毛主席一生致力于革命和国家建设,子女们获得的仅仅是父亲对他们的关怀,而非巨额财富。

李敏的这一选择,背后体现的其实是毛泽东家风的延续,这种家风的核心在于节俭和无私。

毛主席生前衣物常常补丁摞补丁,李敏也继承了这一传统,她的家中,至今没有任何奢侈品,生活始终保持简朴,这种朴素的生活态度,正是毛泽东精神的体现。

毛主席的家风,不仅仅是物质上的节俭,更重要的是精神上的传承,李敏的选择,让我们看到了毛泽东家风的延续,她不仅继承了父亲的艰苦奋斗精神,也继续践行着“为人民服务”的理念。

在她看来,父亲留给她的,不是金钱和物质,而是精神上的财富,这个财富比任何东西都要珍贵。

参考资料: 《毛泽东传》 杨尚昆著,北京:人民出版社,1998年