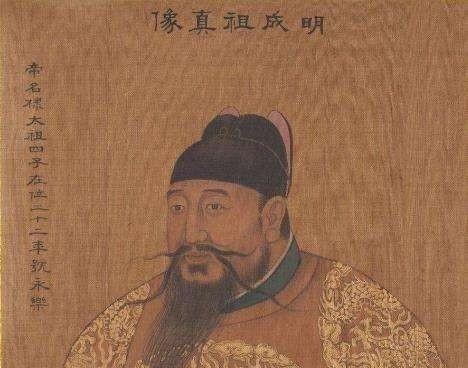

朱元璋,明朝的开国皇帝,其形象在历史传记中展现了显著的变化与多样性。从恐怖的形象到慈眉善目的描绘,朱元璋的画像经历了从极丑到极美的转变。这种变化不仅仅是艺术风格的差异,更深层地反映了社会、政治以及历史记载的复杂性。 朱元璋的故事,得从他的出身说起。这家伙生在元末乱世,家里穷得叮当响,小时候还当过和尚、讨过饭,后来投身起义军,一步步打下江山当了皇帝。这经历听着挺励志,但也够坎坷。他的出身决定了早年的他没啥“帝王相”,民间传说里甚至说他长得奇丑无比,像个“鞋拔子脸”——窄脸、大下巴、满脸麻子。这形象跟后来的威严皇帝画风差得不是一星半点。 这种丑化不是没来由的。元末社会动荡,老百姓对统治者没啥好感,朱元璋起兵时就是个草根头子,形象自然接地气,甚至有点“土匪味儿”。那时候没人会把他往高大上的方向想,他的长相传言多半是当时人对起义军的刻板印象。等他登基后,这形象却开始翻天覆地的变化。 朱元璋当上皇帝后,形象却没立刻变美,反而一度让人觉得恐怖。为什么?因为他管得严、杀得多。明初那会儿,他为了稳住江山,对贪官污吏和潜在威胁下手毫不留情。像胡惟庸案、蓝玉案,动不动就杀几万,连功臣都跑不掉。这杀气腾腾的作风,直接影响了他在老百姓和史书里的形象。 民间传说里,他那张“鞋拔子脸”被渲染得更吓人,有人说他长得像恶鬼,麻子脸配上冷酷眼神,活脱脱一个暴君。这不完全是夸张,他自己也挺在意这点。据说朱元璋曾让人画肖像,结果画师画得太丑,他直接下令杀了。这事儿虽有点争议,但至少说明他对外貌和形象很敏感。恐怖形象的流传,跟他铁血统治脱不了干系,也反映了当时社会对强权的那种又怕又恨的心态。 不过,朱元璋的形象后来却来了个大反转。官方画像里,他变成了五官端正、气度不凡的帝王,甚至有点慈祥味道。这变化咋来的?主要还是政治需要。明朝建立后,朱元璋得给自己立个正统皇帝的牌坊,不能老让人觉得他是个粗野的起义军头子。官方宣传自然得把他往高大上靠,画像就成了重要工具。 这些画像里,他的脸型被修得饱满匀称,麻子没了,眼神也柔和不少,完全不像民间传的那样。这种美化不是随便画画就算了,而是有意识地塑造一个符合儒家理想的“圣君”形象。毕竟,一个开国皇帝得有点天皇贵胄的范儿,才能让臣民信服。这种从丑到美的转变,其实是统治需求在作祟,跟艺术风格关系不大。 朱元璋形象的多变,不光是上面定的调子,老百姓的看法也起了大作用。明初社会刚从乱世走出来,大家既想要个强硬的皇帝收拾残局,又希望他别太吓人。早年恐怖形象,多半是民间对铁腕统治的恐惧投射;后来慈祥形象流行,又跟社会稳定后大家对“仁君”的期待有关。 这就好比一个硬币的两面,老百姓既怕他,又想靠他。民间传说和官方宣传在这过程中互相拉扯,最后形成了朱元璋形象的多样性。你说他丑吧,官方不认;你说他美吧,民间又不全信。这种矛盾,其实是社会心理的真实写照。 再说历史记载,这也是朱元璋形象多变的关键。明朝官修的《明太祖实录》里,他被捧得挺高,毕竟是官方喉舌,得突出他的丰功伟绩。但私下笔记和野史就不一样了,像《明史》里有些篇章就暗戳戳说他性格残暴,长相也不咋地。这些不同的笔调,很大程度上取决于写史的人站在啥立场。 比如,朱元璋在世时,谁敢说他坏话?等他死了,后人开始翻旧账,负面评价就多了起来。再加上清朝修史时,对明朝皇帝多少有点偏见,朱元璋的形象就更复杂了。历史书写的角度不同,直接导致他一会儿是圣君,一会儿是暴君。

堕落天使

康麻子的画像有麻子?