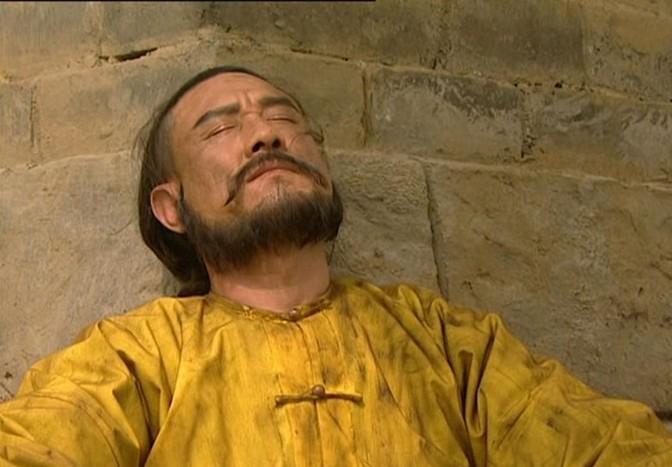

公元1726年,年羹尧得知自己将要被问斩,索性把怀孕的小妾送给一秀才,并坚持孩子要姓“生“。秀才提出了质疑,不料年羹尧一句话便让秀才俯首称臣,霎时间知道了雍正的秘密。 年羹尧这个人,说起来真是个传奇,但也是个悲剧。1679年,他出生在一个汉人家庭,后来被编入满洲旗籍,靠着聪明才智和家族背景,一路往上爬。到1723年,他已经是手握重兵的抚远大将军,在西藏和青海平叛,战功赫赫,连雍正都得给他几分薄面。那时候,他是皇帝眼里的红人,赏赐、爵位拿到手软。可谁能想到,短短三年后,他就从云端摔到泥里,成了朝廷的“罪人”。 要搞清楚年羹尧是怎么垮的,得先看看雍正是个啥样的人。雍正1722年登基,接手的是个烂摊子——朝廷派系林立,贪腐横行。他上台后一门心思抓权,手段硬得很。年羹尧呢?仗着自己功劳大,脾气也跟着涨,经常不请示就自作主张。雍正表面上夸他,心里却早把他当成了隐患。将军再能打,也不能威胁到皇帝的位子啊。这就好比公司里一个业绩顶尖的员工,太嚣张了,老板照样找理由开掉他。 到了1725年,风向变了。年羹尧被召回北京,先是降职,然后被抓。朝廷给他列了92条罪状,从贪污到谋反,啥都有。历史学家吵得挺凶,有人说他是真犯了大错,有人觉得雍正就是想借机除掉他。不管真相咋样,1726年,雍正下令让他自尽。这既是惩罚,也算留了点体面,没让他在大庭广众下掉脑袋。 可事情到这儿还没完。据一些说法,年羹尧临死前干了件怪事:把自己怀孕的小妾送给一个叫王升的秀才,还要求孩子必须姓“生”。秀才开始不明白,姓“年”多有面子,为啥要改成“生”这么普通的姓?可年羹尧说了点啥,秀才立马服了,还知道了雍正的秘密。这事儿听起来挺玄乎,但也让人忍不住想挖下去。 年羹尧到底说了啥?有人猜,这跟雍正的名字“胤禛”有关。“胤”字拆开,有“生”的意思。让孩子姓“生”,可能是想把血脉藏起来,又暗暗跟皇帝扯上关系。这要么是求个护身符,要么是临死前的最后一搏。可惜,史书里没啥证据,像是《清实录》这种官方记录,只提了年羹尧的罪行和结局,没说小妾和秀才的事儿。所以,这故事可能是后人传出来的,带着点神秘色彩,但不能全信。 不过,不管这小插曲真假,年羹尧的起落都挺值得琢磨。他靠本事爬上去,却也因为太得意忘了收敛。清朝那会儿,皇帝眼里容不得沙子,尤其是雍正这种控制欲强的。你功劳再大,尾巴翘得太高,就得挨收拾。这跟现在有些职场道理差不多——能力强是好事,但不懂低头,迟早栽跟头。 再说说那孩子姓“生”的意义。在中国,姓氏不只是个符号,背后是家族的根。要是年羹尧真这么安排,可能是想让后代避开家族的劫难。毕竟他死了,家里也被抄得干干净净,姓“年”的没啥好下场。改姓“生”,简单又低调,兴许能保住一条命。可这孩子后来咋样了?史书没写,估计是湮没在历史里了。 年羹尧这人,放到整个清朝看,也不算特例。历史上,武将风光的时候能震慑四方,可一旦皇帝觉得你威胁到自己,翻脸比翻书还快。宋朝的岳飞不也差不多?忠心耿耿,最后还是被害了。年羹尧比不上岳飞的忠义,但他俩的结局都说明一个问题:在绝对权力面前,功臣也好,英雄也罢,都可能是棋盘上的卒子。 雍正这边呢?干掉年羹尧后,他趁机收紧了朝廷的控制权。后来的改革,比如“摊丁入亩”,确实让清朝更稳当了,但也让皇帝的地位高得吓人。年羹尧的死,某种意义上成了雍正立威的垫脚石。这么一看,他俩的关系就像一场博弈,年羹尧输得彻底,连带着家人一块儿搭进去。

用户11xxx96

[赞][赞][赞]