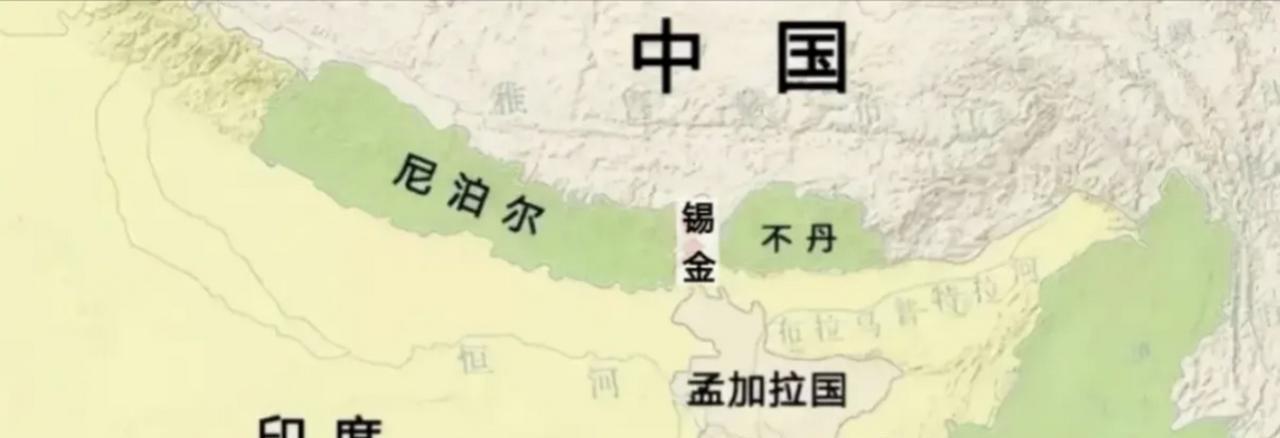

1975年春天,印度政府悄悄在喜马拉雅山脚下搞了件大事,它直接把一个独立王国“收编”了,这地方叫锡金,过去一直是个夹在中国和印度之间的小国,几百年来都有自己的国王。 可一纸公投、一场兵变后,它突然从地图上消失,成了印度的一个邦,这事表面看上去像是印度的“战略胜利”,但实际上,却像吞下了一颗烫嘴的山核桃,几十年下来麻烦越来越多。 锡金原本就是个麻雀虽小五脏俱全的国家,面积不到八千平方公里,人口只有几十万。 可它的地理位置实在太关键了,东边是不丹,北边是中国西藏,西南方向就是印度重要的“西里古里走廊”。 这个走廊有多重要?最窄的地方只有二十多公里宽,像个细脖子,是印度东北七个邦唯一通往本土的通道,如果这条走廊被敌人截断,整个东北就等于“漂”在半空中。 所以锡金这个“缓冲区”对印度来说,本来是一道天然屏障,可在1975年,印度却主动把这道缓冲线抹掉了。 当时的印度总理英迪拉·甘地急于巩固北部边防,再加上锡金王室内部也出现了矛盾,印度抓住机会扶持了亲印势力。 很快,一场所谓的“公投”被迅速推进,最后由印度议会表决通过,锡金正式并入印度版图。 当年锡金的国王巴尔多·南嘉尔却是完全懵了,这个受过英国教育的国王眼看着印度军队进驻王宫,连反抗的余地都没有。 他在接受外国媒体采访时说:“我甚至不知道他们什么时候决定的,我醒来时,国家已经没了。”这不是夸张,连联合国当时都没有承认这个变动的合法性,很多国家也表示抗议。 从表面看,印度觉得这招很划算,把锡金收过来,相当于控制了整个喜马拉雅南坡的要冲。 可问题也来了,吞并之后,印度一下子把边界线推到中国门口,这就等于把原来的“弹簧垫”扔了,直接面对压力。 尤其是“西里古里走廊”成了暴露在外的命门,一旦有军事对抗,后果不堪设想。 果然到了2017年,洞朗对峙那年,这种地理困局一下子暴露出来,印度调来上万士兵,在锡金边境日夜巡逻,为的就是不让对手威胁那条窄走廊。 这些年,印度在锡金修公路、建雷达、设兵营,每年光是维持驻军就花掉一大笔军费,原本是想“省事”,结果反倒背上了沉重的包袱。 更麻烦的是,锡金的经济根本带不来什么回报,这里山多地少,主要靠种玉米、种苹果,旅游业也不成气候。 印度中央政府为了拉拢人心,一直砸钱修路、盖校、发补贴,看起来人均收入不错,可都是靠中央财政输血,一些本地青年毕业后没法就业,只能去印度其他城市打零工。 更让新德里头疼的,是当地的民族矛盾,原本锡金的土著是雷布查族和布提亚族,这两个民族有自己的语言和宗教,一直和周边的尼泊尔人保持距离。 可印度政府大量引进尼泊尔裔移民,逐渐改变了人口结构,现在他们已经占到锡金人口的七成以上。这引发了本地人极大的不满,很多原住民觉得自己被边缘化了。 锡金街头经常可以看到要求“恢复王国”的标语,还有一些秘密组织在搞所谓“独立复国”的宣传。 虽然这些组织势力不大,但在某些重大节日或选举年,他们的活动总会浮出水面。 巴尔多·南嘉尔的家族成员如今还在国外活动,时不时接受媒体采访,呼吁“国际社会重新评估锡金地位”。 在国际舞台上,印度吞并锡金的做法也一度被批得很厉害,联合国没有明确承认,很多国家只是“默认”了现实。 最明显的反应来自中国,在很长一段时间里,中国官方的地图上锡金都是一块“争议地”。 一直到2003年,中国和印度为了改善关系才“技术性”承认锡金是印度的一部分,但也保留了在实际问题上的回旋空间。 比如2017年洞朗对峙,中国就明确表示:“这片土地的主权归属问题,不能光看印度怎么说。” 锡金事件也让其他喜马拉雅小国提高了警惕,比如不丹,它虽然和印度关系紧密,但始终没有开放全部边界,也没让印度在国内设军事基地。 在中印边界谈判中,不丹一直试图两头平衡,不愿像锡金一样失去独立性,尼泊尔更是直接和中国签署了多项合作协议,公然反对印度在南亚的“老大哥姿态”。 说到底,印度当年吞并锡金,是在冷战背景下一步看起来“增强安全”的棋,但时间一拉长,问题一个接一个冒出来。 防务压力更大、经济负担更重、内部矛盾更复杂,国际关系也变得被动,原本是想把一颗棋子揽进来,结果却像把雷埋在自家门口。 现在回头看,印度当年如果能继续维持锡金作为缓冲区的地位,也许更符合地缘格局,可惜,这步棋已经下了,想收回可不是那么容易的事。 参考资料: 王缉思、阎学通主编:《国际政治学》,北京大学出版社,2015年版,第312-318页。