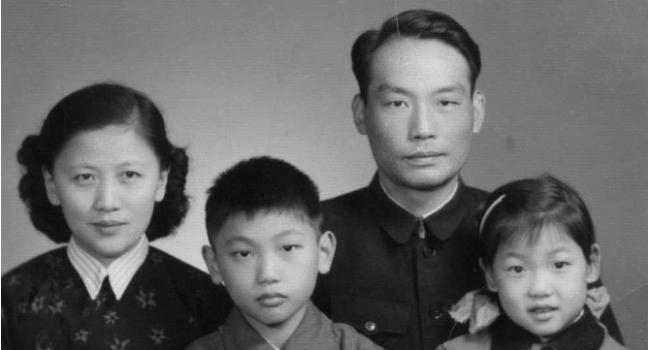

1961年,周总理在钓鱼台偶遇一个落单的少女,就问她:“你爸爸是谁?”少女说:“我爸爸很厉害,你肯定不认识!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1961年深秋,这时,北京钓鱼台国宾馆里静悄悄的,一位几岁穿戴整齐的小姑娘独自在大厅里玩耍,但父母却不见人影,这一幕,恰巧让路过的周恩来总理瞧看见。 于是,周总理有些好奇,他微笑着走上前,和蔼地拍了拍女孩的肩膀:“小朋友,你爸爸叫什么名字呀?”女孩抬起头,瞅着眼前这位慈祥的老人,想了想,带着点儿小骄傲说:“我爸爸可了不起了,你肯定不认识他!” 这份小小的自豪,把周总理给逗乐了,他接着温和地问:“那你叫什么名字呀?”女孩干脆地回答:“我叫熊蕾,”听到“熊”这个姓,周总理略微琢磨了一下,一时间就想到了是谁,“你爸爸叫熊向晖吧?” 此刻,熊蕾顿时瞪大了眼睛,一脸的不可思议:“你怎么知道?”话音未落,一位女士匆匆赶来,正是熊蕾的母亲“谌筱华,”她一见到周总理,赶紧问好,而周总理只是关心地问怎么让孩子一个人玩。 谌筱华解释说,刚带熊蕾从同仁医院看完眼睛,本想来这儿吃饭,自己临时想去理个发,看这儿环境安全,孩子也乖巧懂事,就让她在这先玩一会儿。 原来,周总理对熊向晖一家早就熟得很,熊向晖在解放前,他可是周总理直接领导下的红色特工,一把深插在国民党心脏的利剑。 他凭着过人的智慧和胆识,成功打进国民党高级将领“胡宗南”的阵营,还深得信任,当了长达十二年的机要秘书,而胡宗南对他几乎是掏心掏肺,有好多核心机密都是从他手里经过。 熊向晖,这位文质彬彬的年轻人,早在1937年就被周恩来亲自选中,为了更好地潜伏,原名熊汇荃的他改名熊向晖,开始了他险象环生的谍报生涯,要接近胡宗南可不容易。 在1938年,武汉的一次招兵,年仅19岁的熊向晖就表现得与众不同,问他为啥参军,人家都说“抗日”,他倒好,说是为了“革命”,这句话还引了孙中山的话来解释。 这番独特的应对,让胡宗南一瞬间就注意到他,加上查了他的家庭背景,跟共产党也扯不上关系,胡宗南便开始重点培养这小伙子。 之后在军校一番锤炼,熊向晖展现了出众的才华,在一次战地结业典礼前,胡宗南临时要改演讲稿,而熊向晖只用了十五分钟就重写完毕,惊呆了全场,他也因此顺顺当当成了胡宗南的贴身秘书。 也正是靠着这个关键位置,熊向晖至少两次在关键时刻,为我党送来了决定性的情报,救了延安。 直到1947年3月,胡宗南又策划带着二十多万大军打延安,当时的熊向晖刚结婚没多久,就被紧急叫了回去,当他看到蒋介石亲批的作战计划时,又一次冒着生命危险,把这份关系到党中央安危的情报送了出去。 当胡宗南的大军气势汹汹扑向延安时,此时的党中央早就安全转移,只给他留下一座空城和一句特损的打油诗:“胡宗南到延安,势成骑虎进退难。” 毛主席曾高度评价熊向晖:“一个人就能顶几个师,”这两次要命的情报,无疑是这句话最好的证明。 然而,就是这么一位在刀尖上跳舞的传奇特工,生活里却完全是另一副样子,在女儿熊蕾的记忆里,父亲熊向晖充满了笨拙,这位被赞为“一人能顶几个师”的英雄,在家甚至连个煤炉都生不着。 这种强烈的反差,或许正是周恩来选中他的原因之一:“最不像特工的人,才能当好特工,”熊向晖深知保密纪律有多重要,但他的真实身份和那些惊心动魄的工作,对家里人,包括妻子谌筱华和女儿熊蕾,都瞒得死死的。 她们只知道丈夫、父亲是个“很了不起的人”,熊向晖的成功,靠的不是枪支弹药,而是他过目不忘的超强记忆力,和任何危急关头都能稳如泰山的非凡定力。 直到1949年全国解放后,熊向晖才结束了他长达十二年的潜伏生涯,转到了外交战线,依旧在周总理领导下,并参与了日内瓦会议、接待蒙哥马利元帅等重要外交活动。 当他在中南海被周总理当众宣布“熊向晖不是起义,是归队!”时,在场的国民党旧部个个目瞪口呆,曾任国防部次长的刘斐更是恍然大悟般一拍大腿:“怪不得胡宗南老吃败仗!” 而在历史档案里记着熊向晖送出的情报准确率百分之百,两次挽救党中央的赫赫战功;可在家人的回忆录里,他却是个连毛衣都可能把领口套胳膊上的“书呆子”。 熊向晖这一辈子,既传奇又接地气,他用智慧和勇气在历史的关键时刻力挽狂澜,又在平凡生活里保留着一份纯真质朴。 【信源】主要信源:(中国侨网——孤胆英雄熊向晖;柳州政法——熊向晖女儿:父亲的潜伏生涯远比影视剧精彩)