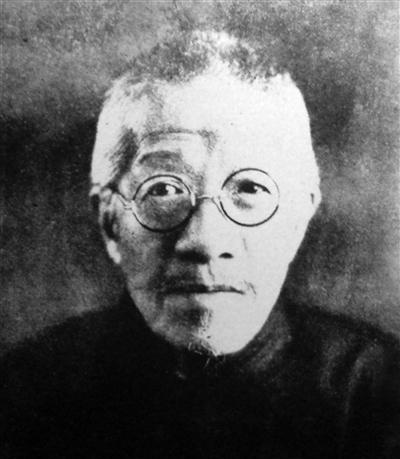

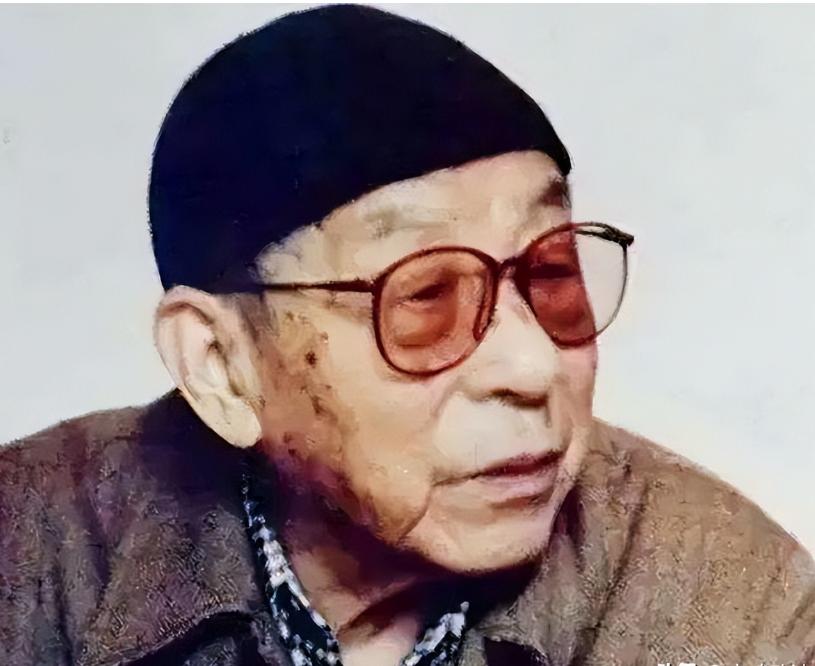

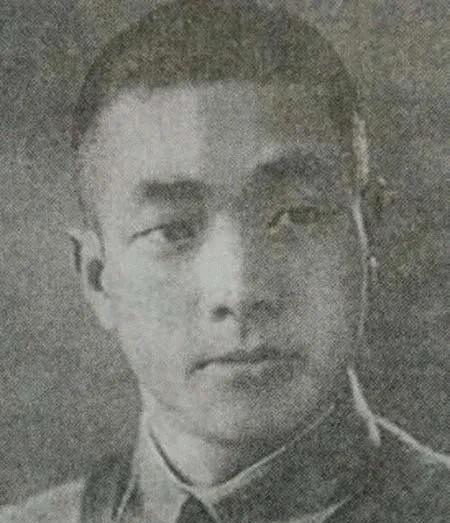

1929年,章太炎来杭州楼外楼吃饭,恰好蒋介石和宋美龄来吃饭,双方各吃各的,互相也不打招呼。要走的时候蒋介石却过来寒暄“太炎先生,你好吗?”章太炎回答“靠一支笔骗饭吃。”蒋介石便将自己的手杖送给了章太炎。 章太炎,浙江余杭人,名炳麟,字太炎,晚清到民国时期赫赫有名的学者和革命家。这老先生学问大得吓人,精通经史子集,尤其对文字学和古文研究有独到见解,被后人称为“国学大师”。但他可不只是个书呆子,年轻时就投身革命,反清反得轰轰烈烈。1903年,他因为写文章骂光绪和慈禧,被抓进监狱,硬是坐了三年牢。出狱后,他加入同盟会,跟孙中山混得挺熟,后来还当过《民报》的主编,用笔杆子跟清政府对着干。 到了民国,章太炎的脾气也没收敛。他看不惯袁世凯称帝,照样开骂;后来对国民党内部的派系斗争也烦得不行,经常冷嘲热讽。他这人耿直,嘴上不饶人,但也因此得罪了不少人。不过,他的学问和名气摆在那儿,谁也不敢小瞧他。 再说蒋介石,1929年的他已经是国民政府的实权人物了。1927年北伐成功后,他靠着军事力量和政治手腕,成了国民党的大佬。这时候的蒋介石,正忙着巩固政权,对内搞“清党”,对外打军阀,日子过得风生水起。他跟宋美龄1927年结婚后,靠着宋家的资源,政治地位更稳了。 蒋介石这人,表面上讲礼数,骨子里却是个实用主义者。他对知识分子态度复杂,既想拉拢,又怕这些人不好控制。章太炎这种硬骨头,显然不是他能轻易摆平的。 章太炎和蒋介石其实不是第一次打交道。早年在同盟会时期,蒋介石还是个小角色,章太炎已经是革命圈里的老前辈了。蒋介石那时候在上海搞地下活动,章太炎则忙着写文章鼓吹革命,两人目标一致,但地位差得远。 后来民国成立,孙中山当大总统,章太炎做过一阵子高官,但很快就跟袁世凯翻脸。蒋介石呢,则在北伐前靠着军事实力崛起,逐渐成了孙中山的得力助手。孙中山死后,蒋介石接管国民党,章太炎却对他的做法越来越看不上眼。 章太炎觉得蒋介石搞独裁,背离了革命初衷。1927年蒋介石“清党”,大肆抓捕左派人士,章太炎公开批评过他,认为他手段太狠,忘了同盟会的理想。蒋介石这边呢,对章太炎这种“老革命”也头疼,既不能得罪太狠,又得防着点。 1929年这场饭局,就发生在这样的背景下。那天章太炎来杭州,估计是散心或者办事,挑了楼外楼这家有名的饭店吃饭。蒋介石带着宋美龄也来了,可能是公务途中小憩。两拨人碰上了,却各吃各的,谁也没主动搭话。 这不奇怪。章太炎这人傲气得很,他看蒋介石不顺眼,懒得寒暄。蒋介石呢,当时正春风得意,但面对章太炎这种前辈,也不好摆架子。宋美龄在场,估计也没多掺和,就这么冷场了。 但到快走的时候,蒋介石主动开口了,问了句“太炎先生,你好吗?”这话听着客气,但章太炎没给面子,回了一句“靠一支笔骗饭吃”。这话听着像是自嘲,其实带着刺——我靠学问吃饭,你靠枪杆子骗天下,谁也别装高尚。 蒋介石没生气,反而送了根手杖。这举动让人摸不着头脑,是真心敬重还是做戏给别人看?得细细琢磨。 手杖在当时不算稀罕物,但从蒋介石手里送出去,就不简单了。有人说,这是蒋介石示好的信号。章太炎毕竟是民国知识界的标杆,蒋介石送手杖,可能是想缓和关系,拉拢一下这帮文人。 但也有人觉得,这不过是蒋介石的政治手腕。他知道章太炎不好惹,表面上给点面子,实际上压根没打算真心交好。毕竟,章太炎那句“靠一支笔骗饭吃”已经把两人的分歧摆明了,蒋介石再送礼也掩盖不了矛盾。 还有种说法,手杖象征着“支撑”。章太炎年近六十,身体不算太好,蒋介石送手杖,可能暗示“你老了,该靠着点什么过日子了”。这话听着有点损,但结合章太炎的处境——晚年经济拮据,靠卖文为生——也不是没道理。 1929年的中国,乱得像一锅粥。北伐刚结束,军阀还在割据,国民党内部也斗得你死我活。知识分子和当权者的关系,更是微妙得很。章太炎代表的是老派文人,讲究风骨,不愿向权势低头;蒋介石则是新派掌权者,靠实力说话,看重实际利益。 这场饭局,其实是两种价值观的碰撞。章太炎用一句话点破了自己的坚持,也暗讽了蒋介石的虚伪。蒋介石送手杖,摆出一副礼贤下士的姿态,但谁都知道,他骨子里还是那个铁腕人物。 楼外楼这件事虽小,却挺有嚼头。它让人看到,民国时期的知识分子和政治家,表面上客客气气,底下却是暗流涌动。章太炎的硬气,蒋介石的圆滑,都不是装出来的,而是那个时代逼出来的。 章太炎晚年过得不太如意,1936年去世时,家里穷得叮当响。蒋介石后来统一了大半个中国,但也没少被骂独裁。这俩人的恩怨,到死也没完全解开。那支手杖,估计早就不知去向,可它留下的故事,却值得后人琢磨。