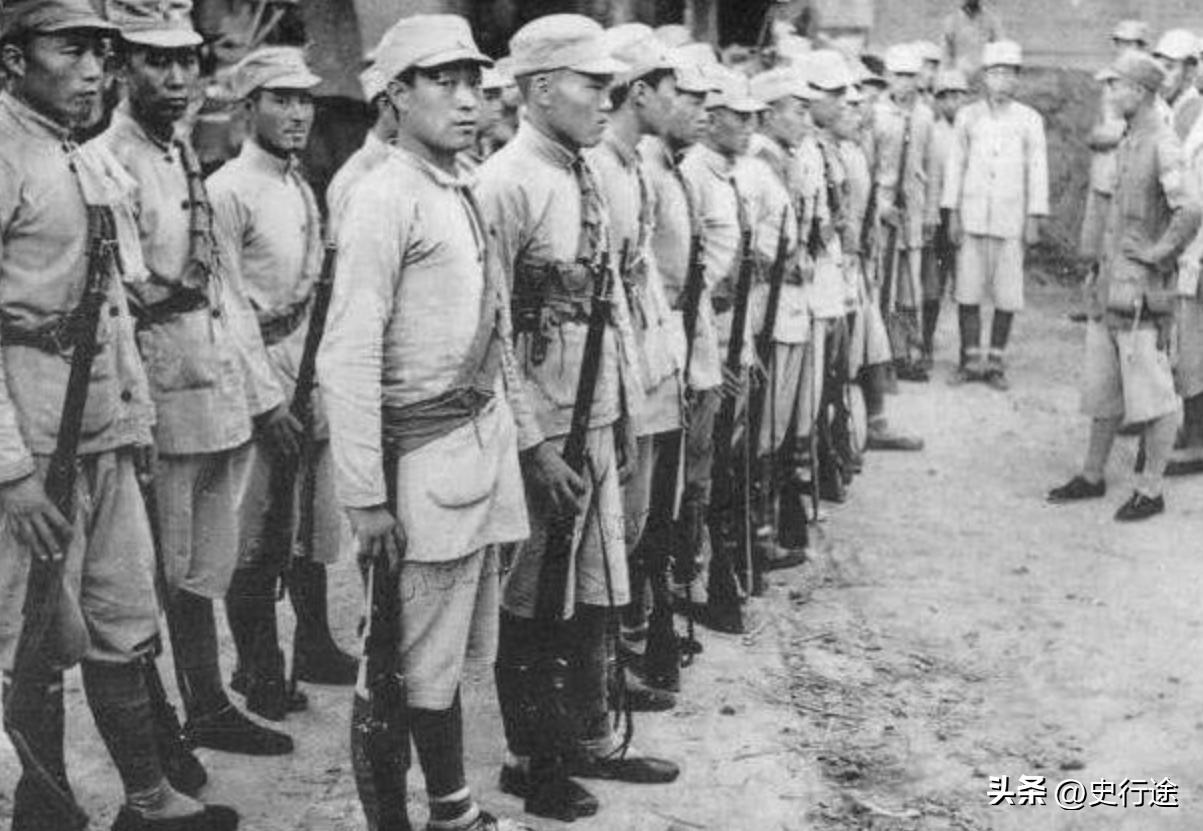

杨成武一分区的参谋长黄寿发霸道惯了。他在一分区只听杨的,其他的人睬都不睬,连分区副司令高鹏也经常被他训的一愣一愣的。 黄寿发出生于福建西部一条崎岖山路尽头的贫瘠村落。 清光绪末年的破旧祠堂见证了他的啼哭声,村口一棵老榕树下常能看见那对佃农夫妇忙碌的身影。地主家的长鞭卷起尘土,也卷走了田地里的收成,童年的黄寿发便在父母的汗水与哭声里理解了“屈辱”二字。 辛亥风潮远在千里之外,山村仍被旧秩序牢牢束缚,他跟随父亲放牛割草,夜晚围着松明火听老人低声谈起外面世界的激荡。 一九三○年前后,红色宣传队第一次走进这片山谷,队员在晒谷场铺开麻袋,为乡亲分粮分盐,那一幕为少年心底点燃火种。他与同龄伙伴杨成武、罗元发围在临时讲台旁,听到“劳动者可以当家作主”这句誓言,两眼亮得像挂在屋檐下的油灯。 岁满十九,他背起草鞋与干粮,踏着山路跟随红军北去。 长征的硝烟逐渐淡出记忆,他已在团部位置显露锋芒。 平型关战场硝烟弥漫,他带领突击排扭转局面,第一份嘉奖令在夜色中送到前沿工事。 一九三八年秋,晋察冀敌后根据地需要一位胆识与谋略兼具的参谋长,黄寿发带着硝烟味的电报赶赴前线。 那段日子,日机低空扫射,敌骑兵封锁粮道,百姓把最后一把小米送到指挥部灶口。 他命令炊事员把小米摊薄,战士每日两顿,一干一稀,自己同样端着发黑的粗瓷碗。 冬季大雪封山,有战士瞒着上级出走回乡,黄寿发在雪地站了一夜,等那名战士悄悄折返,并在冰凌月光下递上一块冻硬的高粱饼。许多人就是在这样的细节里对他生出信任,在火力劣势的山谷狙击中,部队不仅没散,反而凝成铁流。 抗战胜利的礼炮尚未散尽,解放战争烽烟复起。 凭借多年敌后经验,他被调入冀中军区任参谋长。 权力的阶梯带来新的考验,他开始频繁训斥下属,会议室里常响起摔杯声。 批评通知贴上公示栏,他依旧咬紧牙关,自认功劳足以抵销缺点。 情绪的裂隙从军营延伸到家门。 妻子何茵出身书香,早年在晋察冀担任机要秘书,才情与坚韧并存。 两人在前线相识,婚礼在窑洞油灯下举行,战友把缴获的蓝呢军装改作礼服,一张合影成为日后唯一的纪念。 和平日近,夫妻总算结束长期分居,女儿咿呀学语,屋檐挂满秋风,却也把隐藏的隔阂吹向明处。保姆单洁英因照料幼女与黄寿发朝夕相对,情感越界的流言在街坊小巷蔓延。 何茵暗中查证后深夜质问,屋内灯火闪烁,两颗伤痕累累的心激烈碰撞。 情感背叛触动当时社会的道德底线,更让黄寿发担忧组织审查。 深夜风声裹挟不安,他在荒郊召来警卫员,吐露“绝路”设想。 警卫员拒绝执行并劝他自省,被逐出营地。 午后阳光炙热,麦浪间传来枪响,何茵与腹中胎儿倒在黄土里。 伪装现场的草屑遮不住硝烟味,警卫员已向组织写下长信。 冀中军区一纸逮捕令飞抵军营,铁窗背后,黄寿发沉默许久,泪水滴在尘土,悔恨漫过脚踝。 关于处置的争论在延安灯火下持续。 有人列举黄寿发旧伤与功绩,企求网开一面,也有人援引党纪誓词,强调法度不容破坏。 毛泽东批示简短坚定,枪决决定随即下达。 一九四八年初冬,刑场寒风割面,他抬头望向北方,目光越过并不遥远的前线炮火。 在生命的最后时刻,他托狱警转告杨成武,希望那个儿时伙伴照顾幼女。行刑枪声在晨雾中回荡,尘埃落定,冀中平原记录了一段痛彻心骨的教训。 消息传到杨成武耳中,战友劝他保持距离以免牵连,他却踏着皑皑白雪独赴看守所,接过那封带泪的托付。 多方探访后得知,黄寿发的女儿因无人敢收养被送入保育院。 他赶赴城郊孤儿院,女孩蜷缩在角落,抱着一只缺耳布熊,对陌生军装既畏惧又渴望。 杨成武蹲下身,把帽徽别在女孩斗篷上,那枚闪光的八一星让她抬起头,接住迟来的亲情。 随后,他向华北局递交申请,阐述黄寿发既有罪行也有血汗,女儿无辜,不应背负污名。 文件几经辗转,批复终于落款,同意按烈士子女标准抚养。 女孩被送入军干子弟学校,开学第一天,她在礼堂举起稚嫩右手宣誓,台下的杨成武眼眶微红,心里默念“自立自强”四字。 此后每逢春节他都会带上一篮橘子和两本连环画到学校探望,叮嘱她把枪响埋在记忆深处,把书声写进未来岁月。 女孩逐渐长大,成绩稳定,性格内敛却坚韧。 成年那年,她走进人民大学历史系,新生报到证上的名字旁,加注一句“干部子弟”专栏备注,意味着那段尘封往事获得另一种注解。 黄寿发的一生映照出革命洪流中理想与欲望、纪律与人性的激烈冲突。 他用少年时的炽热捍卫民族尊严,用青年时的才干守护根据地,却在中年被权力与情感撕裂,最终覆舟。 党的铁律维护了队伍纯洁,也以接纳孤女的方式体现宽广胸怀。 历史没有抽象裁决,每一次成败得失都刻在有血有肉的生命上。 硝烟散尽,那条福建山路早已修成水泥公路,村口老榕依旧。 若有行人驻足,低声讲起佃农之子黄寿发的故事,树叶摩挲便像在提醒:功绩值得尊敬,教训更应铭记。