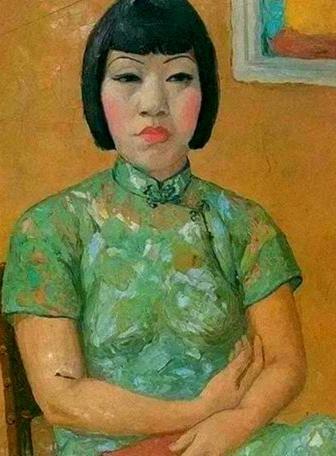

1908年,年仅13岁的潘玉良被亲舅舅狠心卖入青楼,老鸨见她生得狮鼻阔嘴、厚唇粗相,当即嫌弃道:"这般丑陋相貌,如何做得风月营生!"舅舅只得低声下气再三哀求,谁料这番阴差阳错,竟为后世造就了一位传奇女画家…… 【消息源自:安徽省档案馆藏《芜湖海关监督潘赞化日记》(1912-1915年卷);《申报》1923年4月艺术评论专栏;艺术史学者李超著《被遮蔽的风景:民国女性艺术家研究》(商务印书馆2018年版)】 灶膛里的火星噼啪炸响时,十三岁的张玉良正蹲在柴堆旁搓着冻红的手指。怡春院后厨的煤油灯晃得人眼睛发酸,她盯着墙上未干的灶灰痕迹——那是她趁厨娘不注意时,用指甲在烟熏火燎的土墙上抠出来的牡丹轮廓。 "死丫头又偷懒!"陈妈妈的高跟鞋声从走廊尽头砸过来,玉良慌忙抓起抹布往墙上蹭。老鸨的胭脂味混着酒气扑进厨房,染着蔻丹的手指拧住她耳朵:"长得像块榆木疙瘩,倒学起千金小姐画花样子?" 1908年的芜湖码头飘着桐油味,玉良记得舅舅把她交给龟公那天,青布包袱里只裹着半块硬馍。怡春院不收这个颧骨高耸的丫头,直到舅舅跪下磕头说"好歹给口饭吃"。头三个月她睡在灶台边,每天要洗三十条沾着脂粉的手帕,手指泡得发白溃烂。 转机出现在一个梅雨天。潘赞化撑着油纸伞迈进怡春院大门时,玉良正蹲在天井里刷马桶。这位海关监督是留过洋的新派人物,偏巧那日多喝了两杯花雕,醉眼朦胧瞧见回廊粉墙上歪歪扭扭的仕女图——那是玉良用烧火棍蘸着雨水画的。 "有意思,倒有几分陈老莲的笔意。"潘赞化用皮鞋尖点了点湿漉漉的砖地。玉良缩在廊柱后面,听见他问陈妈妈:"这画师在哪?我出双倍茶钱见见。" 当夜玉良被按在妆台前,陈妈妈亲自给她绞脸敷粉。"算你祖坟冒青烟。"老鸨往她手里塞了块炭条,"潘大人要看你当场作画,画好了说不定赏你块八珍糕。" 宣纸铺开的刹那,玉良突然想起娘亲病逝前教她认过的《芥子园画谱》。炭条在纸上划出第一道弧线时,潘赞化正在太师椅上捻着怀表链子。等画到第三朵墨兰,怀表啪嗒掉在了地毯上。 三个月后,潘赞化的马车载着玉良离开怡春院。车帘放下的瞬间,她看见陈妈妈攥着二百两银票的手在发抖。"潘某人不才,在法国学过几天素描。"海关监督递过一套崭新的学生装,"从今往后,你跟我姓潘。" 1915年的上海租界飘着咖啡香,潘玉良在霞飞路的洋房里第一次见到真正的油画颜料。锡管被拧开的刹那,铬黄色的膏体像新鲜蛋黄般迸出来,惊得她倒退两步撞翻了画架。"怕什么?"潘赞化笑着拾起调色板,"比你们芜湖的朱砂矿颜料软和多了。" 命运的齿轮开始加速转动。她临摹的伦勃朗肖像让家庭教师瞪大了眼睛;在上海美专的入学考试上,刘海粟对着她的素描说了句"有野兽派的胆气";1921年那幅引发轩然大波的《执扇少女》里,她用印象派的点彩技法给传统仕女披上了淡紫色的光影。 但妓院的烙印比想象中更难消除。1923年里昂美院的梧桐叶落时,法国同学突然举着《申报》闯进画室:"玉良,这上面说的中国妓女画家是你吗?"报纸上赫然印着国内某艺术评论家的文章:"所谓新派女画家,不过是从芜湖妓院..." 画刀狠狠扎进未干的画布,潘玉良在崩裂的颜料中看见了自己扭曲的倒影。那天深夜,她撕碎了所有临摹作品,却在黎明时分重新钉好画布。1924年马赛个展上,争议最大的《浴女》系列里,浴盆中的女子背对观众,背上蜿蜒着淡青色的鞭痕。 1937年南京沦陷的消息传到巴黎时,五十二岁的潘玉良正在给《窗前》做最后的润色。这幅获得布鲁塞尔银奖的作品里,阳光透过蕾丝窗帘在女子侧脸投下细密的光斑。她放下画笔,给国内的学生写信:"所有石膏像必须埋到法租界梧桐树下..." 1977年深秋,巴黎蒙帕纳斯墓园的落叶覆满了第27区某块墓碑。前来吊唁的人们发现,碑前摆着幅小小的水粉画:芜湖码头的乌篷船上,穿学生装的少女弯腰拾起一管掉落的颜料,江水里晃动着金灿灿的朝阳。