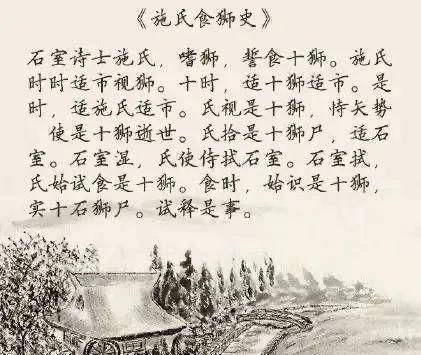

1922年,钱玄同认为汉字影响学习西方文化,胡适甚至主张废掉汉字,试图通过国语拉丁化来实现汉字改革。作为“清华四巨头”之一的赵元任为此写下一篇只有96个字的奇文,每个汉字读音竟然都一样! 汉字,世界上最古老的文字之一,承载着中华文明的千年智慧。可你知道吗?1922年,有人觉得它拖了学习西方文化的后腿,甚至喊出了“废除汉字”的口号。钱玄同认为汉字太复杂,胡适也支持用拉丁字母取而代之。正当争论火热时,“清华四巨头”之一的赵元任出手了——他写下一篇96个字的奇文,每个字读音竟然都是“shi”! 汉字的来头可不小,它起源于古代中国的象形文字,几千年来不断演变,成了今天这副模样。每个汉字不仅是个音节,还能直接表达意思,背后藏着深厚的文化底蕴。比起拼音文字,汉字能在一笔一画间传递复杂的情感和思想。比如“山”字,寥寥三笔,就让人脑子里浮现一座山。这种独特性,让汉字成了中华民族的文化名片。 但到了20世纪初,中国正经历翻天覆地的变化,不少人开始觉得汉字“不够现代化”。1922年,钱玄同站出来说,汉字笔画多、难学,挡了中国接受西方文化的路。他在《新青年》上放话:“汉字不灭,中国必亡。”胡适也跟着附和,认为拉丁化拼音能让汉语简单化,学起来更快,跟西方接轨更容易。这帮知识分子一合计,觉得废掉汉字、用字母拼音是大势所趋。 有人觉得汉字是老祖宗留下的宝贝,扔了可惜;也有人觉得拉丁化真能解决问题。可就在争得不可开交时,赵元任站了出来。这位“清华四巨头”之一的语言学大牛,用行动给出了回应。他写下一篇96个字的奇文,叫《施氏食狮史》。这文章厉害了,通篇全是“shi”音,像“施氏嗜狮,誓食十狮”这样,却靠汉字的形和义,讲了个施氏想吃狮子最后被困死的故事。整个文章意思清楚,完全没乱。 赵元任这招太妙了。他用事实证明,汉字靠形状就能区分同音字,表达丰富内容,拉丁字母根本做不到。比如“shi”这一个音,在拼音里得猜半天,可在汉字里,“师”“狮”“石”“事”一目了然。这篇奇文一出,不少人傻眼了——原来汉字这么有能耐,哪是拉丁化能随便取代的? 这事儿传开后,学术圈炸开了花。很多人开始反思,汉字不只是工具,更是中国文化的根。赵元任没直接跟谁吵架,就用这96个字,把汉字的魅力摆在了大家面前。他的做法不仅保住了汉字的地位,还让后来的改革多了几分冷静。当时主张废汉字的人慢慢偃旗息鼓,争论也从“废不废”变成了“怎么改”。 时间一晃到了1956年,国家推出了《汉字简化方案》。这回没废汉字,而是把一些复杂的字简化和规范,比如“廣”变成“广”,“龍”变成“龙”。这方案既减轻了学习的负担,又没丢掉汉字的文化味儿。结果呢?教育普及率蹭蹭上涨,老百姓识字方便了不少,汉字也顺势融进了现代生活。 现在回头看,汉字不仅没拖后腿,反而成了中国文化输出的利器。随着中国影响力的扩大,外国人学汉字的热情也水涨船高。日本、韩国用汉字的历史就不说了,连西方人都在研究书法、查字典。联合国文件里,汉语是官方语言之一,汉字的地位稳得不行。更别提网络时代,汉字输入法打字飞快,谁还觉得它“落后”啊? 说到底,汉字能走到今天,靠的是它自身的生命力。赵元任那篇《施氏食狮史》就像一面镜子,照出了汉字的独特价值。那场1922年的争论,虽然吵得凶,却也让大家看清了汉字的不可替代性。从象形文字到简化字,汉字一直在变,可它的根从来没断过。