1062年,包拯辞世,葬礼当天,21口灵柩同时从七座城门送出。

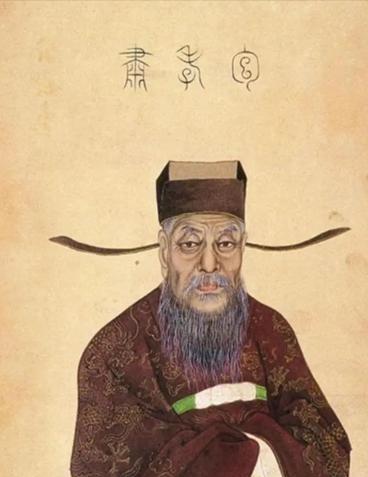

公元1062年,北宋名臣包拯走完了他正直磊落的一生,享年64岁。这位家喻户晓的“包青天”,在世时以清正廉洁、刚正不阿闻名于世,为民请命,铁面无私,甚至敢于直言上谏,连皇帝都对他敬畏三分。他的一生,是为官一任,造福一方的典范,也因此结下了不少仇家。 他的离世,让无数百姓悲痛不已,送葬队伍人山人海,将开封城街道挤得水泄不通。 这盛大的葬礼背后,却隐藏着一个令人费解的安排:21口棺材,从7个城门同时送行。这一举动,在当时引发了诸多猜测和疑问,也成为一个流传至今的谜题。

包拯生前仕途并非一帆风顺,28岁才高中进士,这在当时也算得上是“大龄考生”了。即使后来官至枢密副使,相当于今天的国防部副部长,他也没有忘记初心,始终秉持着“清心为治本,直道是身谋”的信念。他曾担任开封府尹,处理过许多棘手的案件,如陈州赈灾、巧破国丈的阴谋等等,将那些鱼肉百姓的贪官污吏绳之以法。他敢于挑战权贵,多次弹劾权倾朝野的贪官王逵,甚至直面皇亲国戚张尧佐,毫不留情地揭露他们的恶行。 即便为此得罪了很多人,他也从未动摇过自己的信念。

他刚正不阿的性格,也给他带来了家庭的苦难。他的原配早逝,续弦妻子为他生下了一个儿子,却不幸英年早逝,留下年幼的孙子;而他小妾所生的儿子,在他去世时也只有五岁。 包拯晚年家境清贫,他的一生,可以说是清廉到了极致。 宋仁宗闻讯后,悲痛不已,亲自前往吊唁,并下令停朝一日。

包拯去世后,他的家人为了避免那些被其惩治过的贪官污吏的后代前来寻仇盗墓,才想出了这个“21口棺材,七门同出”的奇特办法。 这一策略也确实有效,日后即使金兵入侵,洗劫了包拯的墓地,也只找到一块普通的砚台,没有其他任何值钱的陪葬品。 此事流传开来后,盗墓贼们也纷纷忌讳,不敢冒犯包拯的墓地。 包拯的墓地后来迁回其家乡合肥,至今仍有许多人前往祭拜。 1973年,在合肥修建钢厂时,考古学家发现了十二座包氏家族墓葬,通过骨骼鉴定,证实了其中一座正是包拯的墓葬。 而他小儿子的墓葬,也显示出其清廉的家风。

包拯墓地简朴,陪葬品也极为普通,这与他一生的为人如出一辙。 他生前身后,都受到百姓的爱戴和敬仰,这并非源于他的高官厚禄,而是源于他为民请命,两袖清风的品德。 “清心为治本,直道是身谋”,这八个字,不仅是他一生的写照,也成为了后世官员效仿的典范。 他的故事,将永远流传下去。