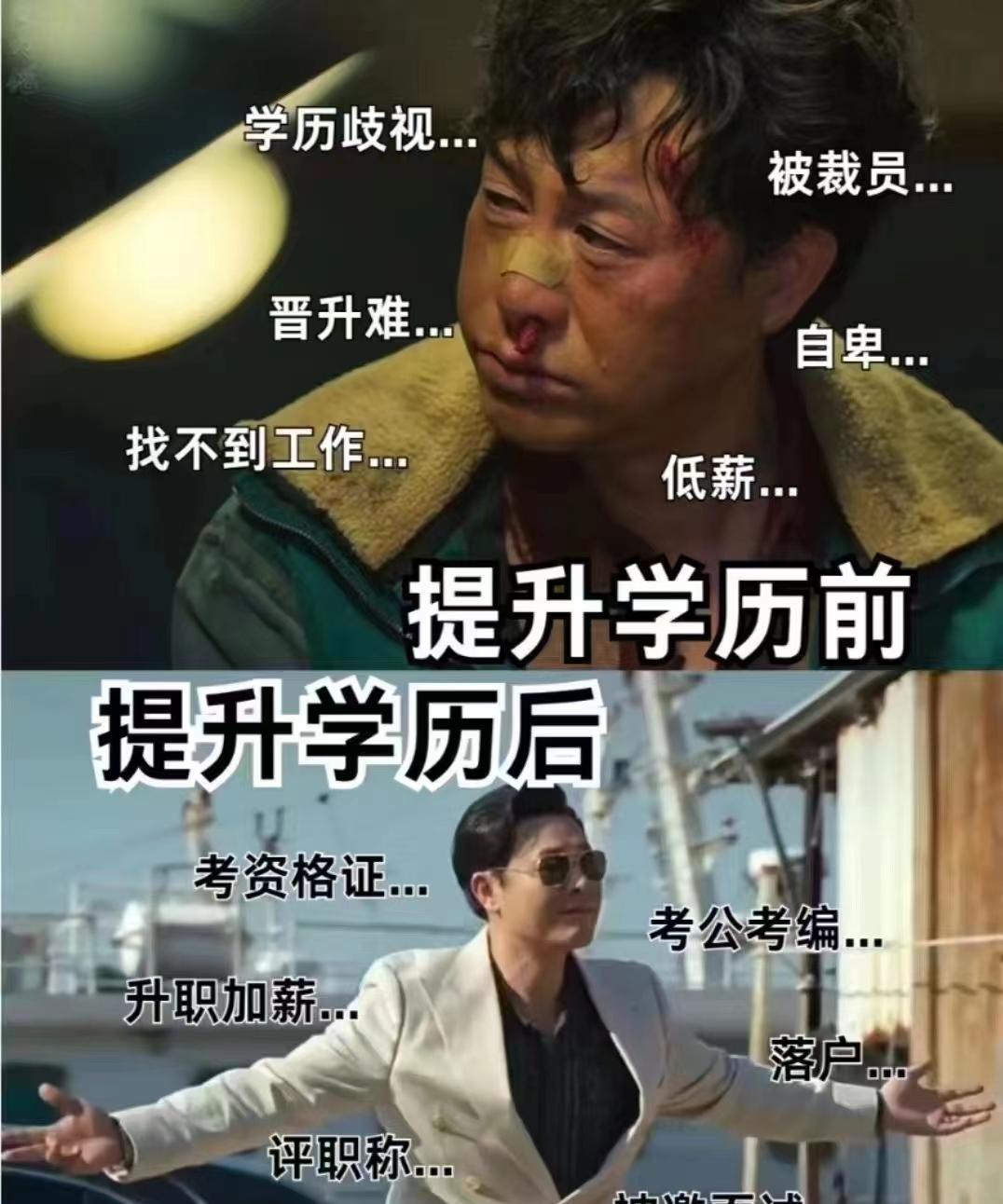

这个社会其实是个大筛子,用房子筛掉不奋斗的父母,用工作筛掉没资源的家庭,用学历筛掉不努力的孩子。 “一百个人眼中有一百个哈姆雷特”,同理同一个社会在不同的人眼中也是不同的,有的人觉得这个社会没有多么复杂,是相对单纯的; 有人认为社会还是美好的,而有人却持反对的观点。 那这个社会到底是什么样的呢,无数的例子总结后我们看明白一个潜规则: 这个社会是个大筛子,用房子筛掉不奋斗的父母,用工作筛掉没资源的家庭,用学历筛掉不努力的孩子。 这并不是危言耸听,社会规律就是如此运行的,虽然有些赤裸,但通过分析就会更明白。 用房子筛掉不奋斗的父母 以前的年代里,很多地方的农村娶媳妇的习俗,是父母提前给儿子盖好房子。 有的家庭兄弟多,父母负担比较重,要盖几幢房子,要不娶媳妇就相对困难。即使到了现在,仍有一些农村还保留着这样的习俗。 这和城市有儿子的家庭相同,城市里的父母也要提前买房子给儿子准备结婚的。 就像很多农村多子的家庭中,本身的日子过的不富裕,只能能力盖一个房子,于是就出现这样的情况:两个、三个儿子共同使用一个房子。 等儿子们都娶媳妇了,相当于两家、三家,甚至更多(加上老两口)生活在同一个屋檐下; 这样一来婆媳关系,妯娌关系,天下最难搞的几种关系纠缠在一起,后果可想而知。 其次住在一起还有利益的纠葛,曾看到一个短视频: 夏天时一家年轻人喜欢开空调,但是公公婆婆觉得开空调费电,就把总闸拉了下来; 他们觉得自己没有用空调,不愿意多掏电费,引发了矛盾,造成儿媳妇和公公对骂的情况。 再次同住一个房子,还有很多其他现实问题,比如照顾孩子的分歧,谁家吃了独食,老人偏心哪一家等等; 一些鸡毛蒜皮的小事都会被无限放大,最后几家人打的不可开交,有人生动的称为穷吵吵。 其实城里人也会遇到类似的问题,因为条件不好,两三代人不得不住在一起,老人和年轻人往往都过得不自在,最后关系也闹得非常僵。 但是细想之下,这些人的遭遇的根源,难道不是上一辈人没钱造成的吗? 其实刨除父母一代人身体和大客观因素外(比如疾病和遭遇),可以说房子真的是筛选了不奋斗的父母。 而那些奋斗积累过来的父母,学区房,多套房选择余地比较大,日子过得也相对比较舒服。 用工作筛掉没资源的家庭 前不久的热搜“协和医院4+4的董小姐”火了,如果没有爆出这个新闻,普通人也许想破头也不能想到工作的事情可以这么玩。 董小姐的祖父和父母都是某些领域的精英人物,人脉之广超过大众想象。 于是金融学出身的董小姐依靠家人的资源,一个转身就华丽丽的转到了协和医院成了医学博士; 并且能够在各个科室间丝滑转场,最后还能搭上清华毕业的肖飞主任。 这个案例虽然有些极端,但是却具有很强的写实意义。 看过郎咸平的一个访谈,他有个观点非常大胆,他说家庭的条件和资源非常重要,所以父母要让孩子创造更好的条件来托举孩子。 他还举了一个例子,就是他和某某大厂老总关系非常好; 如果自己的女儿要去这个大厂工作,斯坦福大学、哈佛大学的毕业生都得靠后站,这就是家庭资源的力量。 可见一个家庭资源的力量,在孩子择业和工作方面有多大。 董小姐的事情一出来,很多医学生纷纷怒了,因为他们认为,自己通过数十年的努力加规培才走完的路; 而董小姐只用了几年时间,他们好不容易获得的工作,在董小姐那里却是唾手可得。 想过没有,在我们不知道的领域和角落,有又多少董小姐呢; 还有一些家庭资源也许比不上董小姐和郎咸平,但相比于普通人,他们对于孩子的工作有更好的规划和托举能力; 他们的孩子职场的道路也会走得更容易一些。 用学历筛掉不努力的孩子 随着大学的普及,很多职业最低要求也变成了大学学历。而很多好的工作需要更高的学历作为敲门砖。 在董小姐的例子中,当聚焦点转向医院医生和医学生; 到了他们的级别大都是博士学历的,否则也进入不了这个医院; 而现在进入大厂和某某级别较高的单位,就是在卡学历,也不要觉得不公平; 当我们把自己代入到大厂和高级单位的位置,同样一个应届的大学学历的学生,一个博士学历,我们肯定会选择后者吧。 况且很多行业的对于学术的要求也非常高,相对于一个大学生,研究生又经过了多年正规的培训和历练,很多经验和经历是大学生不能比的。 之前有一个街头采访,对象是一些上了年纪的人,问他们后悔的事情,普遍反映,最后悔的是没有好好上学。 因为低学历自己在人生和工作选择范围很小,工作更辛苦。 还有一个问题就是,因为学历限制他们和别人的交流并不平等,有时别人说一件事一个词,自己并不理解,因此被限制。 无数的例子和现实也告诉孩子:在该吃学习的苦的年龄就是要吃学习的苦,否则等到长大了就要吃生活的苦。 虽然学历并不一定是通往成功的金牌,但是学习却能给予孩子更多的选择。 -The End - 作者-木木