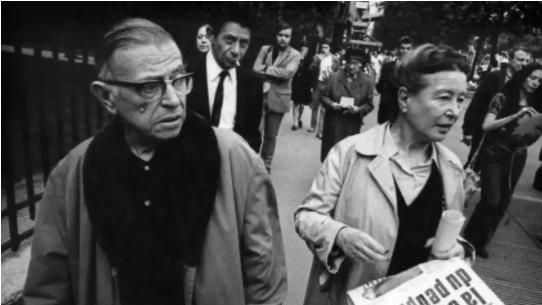

萨特——1964年拒领诺贝尔文学奖,这位法国作家认为,其实说白了——这个奖就是颁给西方作家和东方叛徒的一个奖项,他到底是怎样的作家,能如此一针见血? 敬请有缘人留个“关注”,可以发表一下您的精彩见解~ 1905年巴黎左岸的资产阶级宅邸里,小萨特蜷在书房角落翻看叔本华,这个早产儿自幼体弱,右眼因医疗事故几近失明,却在文字丛林里找到了比健全人更敏锐的视觉。 当同龄孩子在塞纳河边追逐时,他正用放大镜研读斯宾诺莎,镜片后独眼闪烁的光,像是要刺穿哲学命题的硬壳。 二十九岁那年的柏林冬夜,萨特裹着破呢大衣在菩提树下大街徘徊,现象学大师胡塞尔的课程颠覆了他的认知——世界不再是现成的意义仓库,而是等待被意识照亮的迷雾。 回程火车上,他摸出笔记本狂草:存在像块发霉的奶酪,我们每天都在上面雕刻新的孔洞。 这趟旅程催生的《恶心》,日后将成为存在主义的《圣经》,不同时空里,1938年的巴黎阴雨绵绵,洛根丁在布城图书馆的霉味中苏醒。 这个研究外交家梅里美的小职员,实则是萨特分裂出的精神镜像,当洛根丁抚摸橡树根突起时,指尖传来的震颤让萨特猛然惊觉:所谓本质不过是人类自欺的遮羞布。 他在日记里潦草写道:我们像被抛上岸的鱼,在沙滩上扑腾出名为意义的泡沫。 战争阴云笼罩欧洲时,萨特在咖啡馆角落构思《存在与虚无》,1940年德军铁蹄踏碎巴黎宁静,他脱下西装换上抵抗组织的工装,却在《现代》杂志编辑部被盖世太保逮个正着。 审讯室的白炽灯下,这个宣称"存在先于本质"的哲学家突然轻笑:先生们,你们抓到的只是套哲学西装的躯壳。 或许正是这份荒诞感,让他在集中营里目睹同伴被处决时,仍能在草纸上推演自由意志的方程式。 战后巴黎的沙龙里,萨特与波伏瓦的身影成为知识分子的灯塔,当《辩证理性批判》出版时,左翼阵营哗然——这个曾与法共并肩的斗士,竟在书页间埋下质疑历史唯物主义的炸药。 萨特在酒会上摇晃着红酒杯,对质问者眨眨眼:马克思主义是列车的轨道,但别忘了,我们才是发车的司机。 这种危险的平衡术,让他既被保守派唾弃,又遭激进派猜疑,1964年诺贝尔文学奖的电报送达时,萨特正蹲在旧书摊前淘海德格尔的德文原版。 他叼着烟斗对记者摆手:这奖章就像给企鹅颁发潜水冠军,它该去温暖北欧作家的客厅。 拒绝领奖的声明中,他藏着未言明的隐痛:文学奖项总爱给思想加冕,却不知真正的哲学家永远是头戴荆棘的流浪汉。 在生命最后的蒙帕纳斯公寓里,萨特盯着未完成的《福楼拜传》手稿出神,这个曾把存在主义刻进巴黎骨髓的思想家,晚年却沉迷于解剖19世纪作家的精神官能。 波伏瓦在回忆录里写道:他像只即将熄灭的火把,拼命要把最后的光热投进过去的暗室。 或许在某个瞬间,洛根丁的恶心感又涌上心头——当萨特发现,自己穷尽一生追问的存在命题,不过是人类集体幻觉的投影。 1980年4月,巴黎的樱花刚绽出骨朵,萨特在病榻上陷入昏迷,护士应该没少听见他含混低语:自学者...安妮...树根... 这些支离破碎的音节,拼凑成他毕生追问的密码,追悼会上,数万青年高举"存在主义不死"的标语,却不知棺木中的老人早已看透: 当哲学变成时尚标签,当自由选择沦为消费主义的新马甲,存在主义最深刻的讽刺,恰是它被过度诠释的命运。 如今在巴黎先贤祠,萨特的墓碑前总摆着新鲜烟斗,游客们不会知道,这个拒绝上帝的哲学家,用一生演绎了最虔诚的朝圣——在无意义的宇宙里,人类必须像西西弗斯般,用每一次推石上山的徒劳,证明自己曾炽烈地活过。 而那些关于荒诞与自由的悖论,终究化作塞纳河上的雾气,笼罩着每个在咖啡馆写存在主义小说的深夜。 主要信源:(2023-06-01·新京报书评周刊——萨特:一个存在主义者的“自我”...)