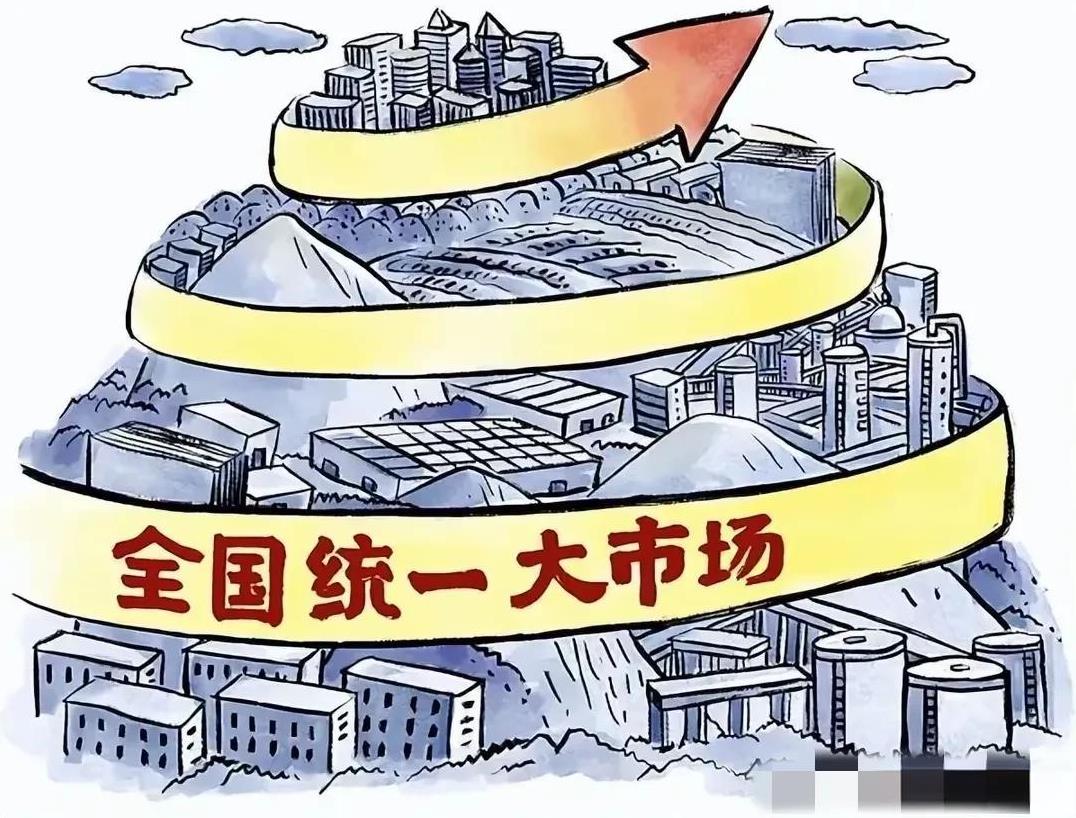

中国这么大,仅靠内循环,能成为发达国家吗? 仅靠内循环难以独立支撑中国成为发达国家,但以内循环为主体、内外双循环互促的新发展格局是可行路径。核心在于通过技术创新和制度优化激活内需潜力,同时以开放姿态参与全球价值链重构。历史经验表明,封闭系统易陷入僵化,而动态平衡的开放体系更可能实现高质量发展。未来需在“稳内需”与“促开放”间找到平衡点,避免重蹈历史覆辙,最终迈向高收入国家行列。 一、内循环的潜力与优势 1. 超大规模市场支撑 中国拥有14亿人口的庞大消费市场,2023年居民消费占GDP比重为38.8%,远低于美国的68%和全球平均水平55.3%,提升空间巨大。通过完善社会保障(如医疗、养老)、降低住房和教育成本,可释放居民消费潜力,形成需求牵引供给的良性循环。 2. 产业链自主与升级 中国是全球制造业第一大国,但需向高端产业链转型。通过新基建(5G、工业互联网)、技术创新(半导体、AI)和产业升级(如新能源汽车、高端装备制造),可提升附加值并减少对外依赖。例如,中欧班列通过铁路物流效率提升,使中国新能源汽车在欧洲市场价格竞争力增强12%。 3. 政策协同与基建投资 扩大内需政策(如以旧换新、保障性住房建设)和新型基建投资(特高压、数据中心)既拉动短期需求,又为长期供给优化奠定基础。2024年铁路货运量增长8.7%,煤炭运输成本下降为火电企业节约超120亿元,形成抵御国际能源波动的缓冲带。 二、内循环面临的挑战 1. 创新动力不足的历史教训 中国历史上的自给自足经济(如明清时期)因缺乏外部技术输入而陷入停滞,被西方工业革命超越。封闭系统易导致“熵增”,需通过持续创新突破技术瓶颈,如半导体国产替代和生物医药研发。 2. 消费能力不均与房地产依赖 约2亿人占据主要消费能力,财富分配不均抑制内需潜力。房地产过度金融化加剧居民负债(房贷占收入比重高),挤压其他消费领域。例如,恒大等房企资金链风险暴露了内需结构性失衡的隐患。 3. 外部环境压力 美国对华加征关税至125%,试图重构全球供应链。尽管中国通过“一带一路”和中欧班列拓展陆权贸易(如云南榴莲加工通过中老铁路规避25%输美关税),但完全脱离外循环可能削弱技术交流与市场多元化。 三、内循环与开放的双轨并 1. 内外双循环的辩证关系 内循环并非闭关锁国,而是以国内大循环为主体,辅以高水平对外开放。例如,特斯拉上海工厂通过本地化生产融入全球供应链,同时提升中国新能源产业竞争力。 2. 技术自主与全球合作 关键领域(如芯片、AI)需自主可控,但基础科学突破仍需国际协作。2025年全球科技竞争加剧,中国需平衡技术封锁与开放创新,如通过“揭榜挂帅”机制激发科研活力。 3. 统一大市场与区域协同 打破地方保护主义,建设全国统一大市场(如长三角跨省域规划),促进要素自由流动,提升资源配置效率。2024年社会消费品零售总额达48.8万亿元,消费升级趋势明显,但需进一步消除流通壁垒。 四、成为发达国家的关键路径 1. 消费升级与供给侧改革 从低价内卷转向差异化竞争,如文化IP(《哪吒之魔童闹海》票房超130亿元)、国潮品牌(泡泡玛特、茶颜悦色)和智慧养老解决方案,满足多样化需求。 2. 新质生产力培育 发展未来产业(低空经济、商业航天)和绿色经济(碳中和目标),推动数字经济与实体经济融合。2024年高技术制造业外资增长21.9%,显示外资对创新领域的信心。 3. 制度优化与风险防控 完善知识产权保护、金融监管和社会保障体系,降低系统性风险(如房地产泡沫、地方债务),增强经济韧性。 仅靠内循环难以独立支撑中国成为发达国家,但以内循环为主体、内外双循环互促的新发展格局是可行路径。核心在于通过技术创新和制度优化激活内需潜力,同时以开放姿态参与全球价值链重构。历史经验表明,封闭系统易陷入僵化,而动态平衡的开放体系更可能实现高质量发展。未来需在“稳内需”与“促开放”间找到平衡点,避免重蹈历史覆辙,最终迈向高收入国家行列。 #中国发达程度# #中国全球竞争力# #中国内卷# #中国消费潜力# #内需经济# #内需转型# #国产经济# #内需分析#