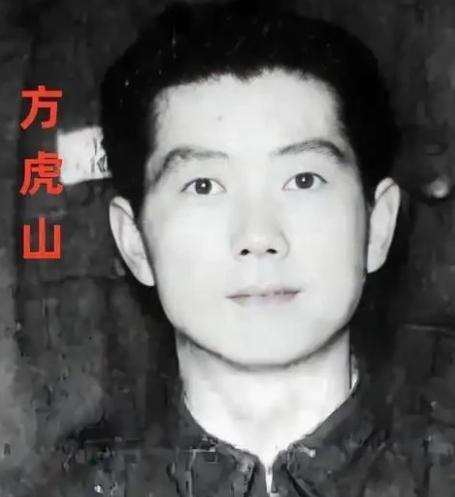

1946年,3000日军战俘顶着零下三十度的天气、穿着单衣跪在通化城头,想起他们不久前的所作所为,朝鲜名将方虎山恼羞成怒之下起了一个大胆的念头:他宁愿背负骂名,也要用刺刀将这群人挨个挑死,之后尸体全部踹下城,塞进未解冻的冰河! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在1946年的一个寒冷冬夜,通化城郊的浑江冰面之上,零下三十度的北风卷着雪粒子呼啸而过,三千余名日本战俘跪伏其上,浑身颤抖,冰面之下,是被凿出的一个个冰窟窿,而冰面之上,则是肃杀的行刑队列与一位冷峻的指挥官,他叫方虎山,一位朝鲜族的抗日战将,也是这场“通化平乱”中最具争议的执行者。 方虎山的名字,在那个年代并不为人所不识,他的命运,与东北抗日的历史紧紧相连,1916年,他出生于一个普通的朝鲜家庭,小时候,家乡遭日军蹂躏,亲人死于战火,家破人亡,为了逃避迫害,他们一家人辗转来到中国东北,投奔亲戚,彼时的东北尚未沦陷,中国人民对这群穿着破旧、口音古怪的朝鲜难民给予了极大的宽容与接纳,少年方虎山在这里得以活命,也在心中埋下一颗报仇雪恨的种子。 九一八事变爆发后,东北全面沦陷,目睹日本侵略者的暴行后,方虎山毫不犹豫地投身抗日队伍,加入了杨靖宇领导的东北抗联,由于熟悉山地地形,身手矫健,他很快在队伍中崭露头角,他擅长夜袭,尤其擅长在月黑风高的夜晚摸进敌军据点实施突袭,被战友们称为“山中黑虎”,1937年,他被党组织选送至苏联学习军事理论,后又辗转来到延安,进入抗日军政大学深造,这段时间的学习,不仅磨炼了他的军事指挥才能,也使他在思想上更加坚定,从一名游击战士成长为一位成熟的革命军官。 抗战胜利后,东北的局势并未走向平静,大量日军残部被解除武装后,集中在通化、牡丹江等地,国共双方对这些战俘的处置态度并不一致,共产党主张宽容处理,既保障基本人权,也试图通过政治教育改造他们,而国民党则在暗中活动,试图利用这些日军残部作为反共筹码。 1946年2月初,通化城内局势骤然恶化,在国民党特务的煽动下,万余日军战俘与部分日侨、特务勾结,发动暴乱,他们袭击了政府机关、公安局、通讯枢纽,甚至闯入医院,对伤员与医护人员进行惨无人道的屠杀,据事后清点,仅在红十字医院内,就有150多名解放军伤员被杀害,更令人发指的是,一些曾自愿投诚、声称愿为我军提供医疗帮助的日本医护人员,竟亲手用手术器械残害伤员,有者甚至在麻醉状态下将人活活解剖。 暴乱的消息传出,正率部在通化外围剿匪的方虎山闻讯即刻返程,他深知通化战略地位之重要,也明白,这场动乱若不迅速平息,将付出不可挽回的代价,赶回通化的他,见到的却是满城的尸体与血污,他并未犹豫太久,随即组织武装清剿行动,对暴乱分子展开地毯式搜捕,短短数日内,约三千余名参与暴乱的日军战俘及其同伙被捕。 接下来的决定,使方虎山成为争议的焦点,他下令将这三千余人押至浑江冰面,行刑队逐一执行刺杀,用刺刀刺入胸膛,尸体则直接推进冰洞,整个过程持续数小时,目击者称,冰面红如鲜血,冰洞之下的江水翻涌着令人作呕的腥气,此举震惊各界,远在南京的国民党媒体更是大肆抨击,称其为“赤色屠夫”,而日本方面则指责此举严重违反《日内瓦公约》,要求追责。 然而,舆论的另一端,则是东北百姓的掌声与泪水,多年日军暴行深植人心,许多家庭因日本“开拓团”而流离失所,子女被杀,房屋被焚,在他们眼中,这场处决不仅是一场军事行动,更是一次迟来的民间清算,一位白发老妪拄着拐杖,颤颤巍巍地来到军营,只为向方虎山磕头致谢,她说,自己一家七口,死于日军烧村,如今总算见到仇人伏法。 对于这场血腥的冰面行刑,历史争论至今未曾停止,支持者认为,暴乱分子假借战俘身份,实则行恐怖之实,不应再享有战俘待遇,而反对者则指出,即便如此,也应依法审判,而非集体屠戮,方虎山本人,对此从未留下公开言论,他的沉默,似乎是一种无声的承认,也或许是对那段历史的深深无奈。 事件过后,通化再未发生类似暴乱,在随后的辽沈战役、四保临江等战斗中,方虎山指挥部队屡建奇功,尤其擅长心理战术与地形利用,1949年,他率部随解放军南下,后应朝鲜政府请求,回国参与建军,1950年朝鲜战争爆发,他率部与中国志愿军并肩作战,曾夜袭釜山港,烧毁美军后勤仓库,美军情报中将其列为“高危目标”,称其为“雾鬼”,因其擅长利用大雾天气突袭,美军多次在未察觉下被重创。 信息来源:百度百科——方虎山