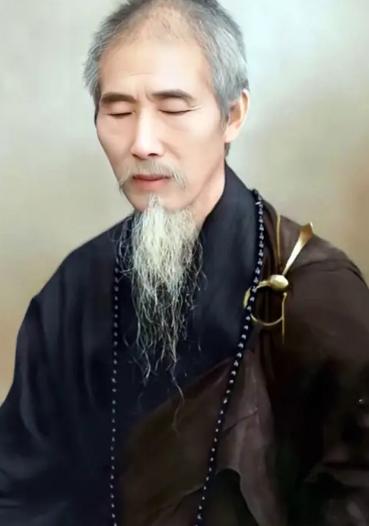

1943年,蒋介石把虚云禅师请到重庆官邸,说是请他吃茶,其实是心里有事,那年日本还没投降,战局焦灼,他想让虚云占一卦,看战争往后会怎么样。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 虚云出生于1840年,道光二十年,正是西方列强叩关中国之时,他十九岁在鼓山剃度出家,随即云游四方,历访名山古刹,青年时期的他曾三步一拜朝礼五台山,历时两年,沿途风餐露宿,双膝血肉模糊,然而他并不以此为苦,反而视为修行的自然过程,这种行持方式,在今天看来几近不可想象,但在虚云的生命中,却只是修心的起点,他并不止步于形式,而是在行中求悟,于苦中见道。 一次偶然的经历成为他开悟的契机,他在高旻寺为自己倒水时,不慎将滚烫的热水洒落,茶杯自手中滑落,击地而碎,那一瞬间,他心头豁然开朗,似有千斤重担顿时卸下,他以偈语记下这段经历,表达对“空性”与“忘我”的彻悟,从那一刻起,他的讲经传法之路开始在全国展开,声名远播,不仅在僧团之中受到尊敬,连社会各界亦对他敬仰有加。 虚云并非局限于佛门之内,他的修行从不排斥对国家和社会的关注,1913年,西藏局势动荡,一触即发,他应邀前往藏区,劝说当地贵族承认民国政府的合法性,凭借自身在佛教界的声望与智慧,他避开兵戎相见的惨剧,以柔克刚,促成和平,此举不仅避免了一场内战,也为汉藏佛教之间的交流铺平了道路,他不以政治为业,却能在关键时刻,发挥出无人可替的影响力,这并非神迹,而是长年修持所积累的深厚德行。 抗战爆发后,虚云再度展现其“入世”而又不“染世”的精神,在那段国家生死存亡的岁月中,他不仅鼓励僧侣组织救护队,筹措物资,还号召佛门弟子为抗日尽力,虽有人担忧造作“杀业”,但他强调“以慈悲之心止暴力之行”,并引导弟子们在战后行忏悔与超度,这种精神姿态,不是对战争的纵容,而是对众生苦难的深切回应,他始终提醒佛弟子:真正的修行,不是离群索居,而是面对现实不迷失本心。 1942年,为鼓舞民心,虚云应邀赴重庆主持大悲法会,年已百岁的他,跋山涉水,毅然前往,法会持续四十九天,期间各界政要纷纷前来求见,甚至连笃信基督教的蒋介石夫妇也前来听法,在那样一个动荡不安的时代,一位老和尚的到来,竟能唤起人们内心深处的力量,可见他在社会心灵层面的影响远非一般宗教活动可比,他不讲神通,不谈玄妙,只以身行道,令人肃然起敬。 新中国成立后,虚云的态度更显其心之广大,他并未因政权更替而退避三舍,反而主动表态支持新政府对佛教的整顿与支持,当1953年中国佛教协会筹建之际,虚云被广泛推举为会长,彼时他已年逾百岁,身体羸弱,婉言谢绝,只愿担任名誉职务,面对声望与地位的诱惑,他仍旧选择退后一步,这不是懦弱,而是他一贯所持的“名利皆非佛心”的信念,他始终认为,佛法的核心不在于形式与组织,而在于修行者内心的清净与正念。 他晚年定居江西云居山,辞谢了来自南华寺、大林寺等名刹的执掌邀请,云居山原本破败不堪,战火之后一片荒凉,但虚云却选择在此重建道场,他说,庙不在大小,不在华丽,而在能否安住人心,正是因为他的到来,云居山再度焕发生机,僧众重聚,道风再兴,他在山中生活极为简朴,仅建三座茅屋自居,其余所募之资,尽数用于重修寺院与接济僧众,他的选择,既是归隐,更是归根。 1959年,虚云病重,他未留长篇遗训,只书一“戒”字示众,这个字,是他一生修行的核心,也是对弟子们最深切的嘱托,在佛教中,“戒”不仅是行为规范,更是修行的根本,是对贪嗔痴的防护,是对名利情欲的拒绝,虚云以一字作结,既是对自我一生的总结,也是对后世修行者的启示,他不以言辞教化人心,而以身示道,沉静如水,却能激起时代的回响。 他圆寂于云居山,依愿火化后,其骨灰被制成团丸,撒于江河,以结水族之缘,他自言“虾恤蚁命不投水”,却将自身献予江河,可见其悲愿之深,不是为了超度自己,而是愿以身许众,广结善缘,他曾说,世间有苦,应以慈悲视之,而慈悲不是软弱,而是力量的源泉。 虚云一生修复寺庙八十余所,讲经传法无数,门下弟子遍布五宗,却始终不留个人名号于碑上,他不立私庙、不留私产、不为自己造像,他所追求的,不是声名,而是佛法的纯粹,他所维护的,不是宗派的荣光,而是修行的初心,他的存在,本身就是一面镜子,映照出人在权势、苦难与抉择面前的真实面目。 信息来源:《虚云老和尚年谱》,宗教文化出版社,2000年