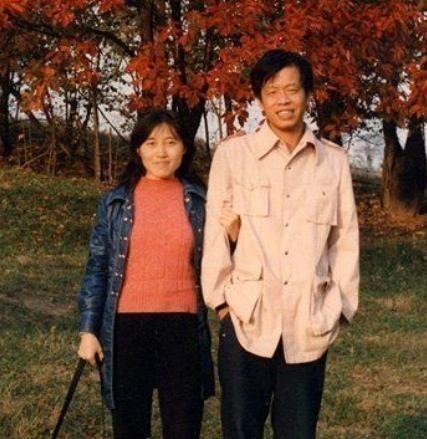

1997年初夏,45岁的作家王小波发出几声惨叫后,突然在家中暴毙。被发现时,嘴里和指甲里都是白灰,墙上留下触目惊心的牙齿印,远在国外的李银河痛失所爱,难以自拔。 王小波这个名字,如今在中国文学圈几乎无人不知,可在他活着的时候,他的光芒却被埋没得太深。他的一生,像一本书,既平凡又传奇,从工厂工人到特立独行的作家,他的经历让人忍不住想多翻几页。 1952年,王小波生在北京一个知识分子家庭,日子本来挺安稳。可到了1968年,16岁的他被下放到云南农场,扛锄头、睡土炕,干的是最苦最累的活。1972年回北京后,他在牛街教学仪器厂和西城区半导体厂当工人,每天跟螺丝钉和机器打交道。那时候,他晚上躲在宿舍里,用钢笔抄写小说《绿毛水怪》。这本手稿后来传到《光明日报》编辑李银河手里,也成了两人缘分的起点。 1977年,李银河读到《绿毛水怪》,被王小波的才气迷住了,主动找上门。两人见面后,王小波直截了当问她有没有对象,还问她觉得他咋样。这耿直的性格让李银河有点懵,但也让她对这个不起眼的男人刮目相看。后来,他用一封封情书和独有的幽默打动了她。1980年,两人结了婚,没要孩子,过着简单却自由的生活。 王小波的文字跟别人不一样,他的作品总能戳中人心里最深的地方。《黄金时代》是他最出名的书,用幽默的笔调写出了特殊年代里的荒诞和人性。这本书现在人人夸,可在他活着时,没几个人买账。1992年,他辞掉教职,专职写书,日子过得紧巴巴,作品也老是发不出去。他不爱应酬,喜欢一个人待着,写东西经常熬夜,身体早就不行了。 1997年4月11日,他在家里突发心脏病,疼了好几个小时才咽气。医生说是心脏病突发,跟他平时不注意身体有很大关系。邻居发现他时,他已经走了,留下的场景让人心里发堵。他的死对李银河打击太大,她当时在英国开会,接到电话后哭得喘不过气。回国后,她亲自操办后事,选了块没雕花的大石头当墓碑,只刻了“王小波 1952-1997”,简单得像他的为人。 王小波走后,他的书却火了。1997年5月,《黄金时代》开始卖疯了,书店一上架就被抢光。几年里,《时代三部曲》重印十几次,卖了几百万册。评论家说他写得尖锐又自由,作家冯唐自称是他的徒弟,主持人卢豫和高晓松也把他捧得高高的。他从生前的冷门作家,变成了文学界的传奇,读者自发办读书会,聊他的书,传他的思想。 李银河把对王小波的思念化成了动力,继续搞社会学研究。她在中国社会科学院研究性与性别问题,写了《同性恋亚文化》《女性的爱与性》,敢说敢写,掀起不少争议。她在学术会上讲得头头是道,呼吁平等和尊重,虽然有人看不惯,她照样我行我素。1999年,她跟郑红霞在一起,2014年公开了这段感情。她在博客里写自己的生活,态度坦荡,像是在延续她和王小波的自由精神。 王小波的影响没停过,每年4月11日,网友都会发文悼念他,引用他的话,比如“人的一切痛苦,本质上都是对自己无能的愤怒”。文学节上,他的书被一遍遍朗读,年轻作家学他的风格,想写出他的味道。李银河也还在忙,70多岁了还出书,写了《李银河自传》,讲她跟王小波的日子和她自己的路。