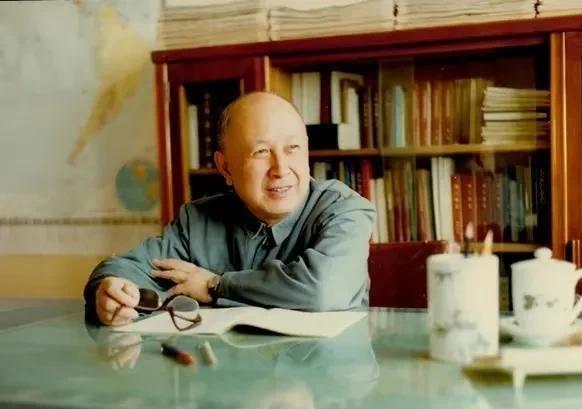

科学家钱学森对“摸石头过河”这一说法有着独特且科学的见解。钱学森认为,“摸石头过河”虽然在一定程度上体现了在实践中摸索,试错的勇气,但在面对重大理论问题和国家建设时,这种方式的预见性较差,可能导致严重的后果。 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 钱学森出生于1911年,老家在浙江,出生地却在上海。他的父亲是教育界的知名人物,对孩子的教育要求极严。钱学森从小聪明好学,但家庭并不富裕。他一路在北京、上海念书,靠的是自觉和节俭。1934年,钱学森从交通大学毕业后考上了清华的庚款留美生,后来到美国麻省理工和加州理工深造。他的恩师冯·卡门是世界空气动力学大师,要求学生一定要理论和工程实践相结合,这对钱学森影响极深。 20世纪三十年代,钱学森在加州理工组建火箭研究小组,搞出了世界上最早的喷气推进实验。他在那里学到,越是大工程、越是科学前沿,就越不能靠“摸着石头过河”,因为一旦失误,带来的损失往往巨大且难以补救。美国的大项目,有严密的组织、周密的计划和科学的流程,这些经验让钱学森对工程管理、科学决策有了自己的认识。 1955年,钱学森冲破种种阻力回到中国。当时新中国刚刚成立,百业待兴,国家缺资金,缺技术,更缺人才。钱学森一回来,就投入到了火箭、导弹和卫星的研究和建设。他很快发现,国内很多领域,由于基础薄弱,往往习惯用“摸石头过河”的办法解决新问题。碰到不懂的事,先试试,慢慢积累经验再说。这种思路在一些场合有效,但钱学森也深知,如果没有顶层设计和科学规划,大项目往往容易出现重复试错、资源浪费甚至方向性错误。 钱学森说过:“‘摸石头过河’是一种在没有条件时的无奈之举,但我们不能把它当成科学工作的常态,更不能用来对付国家和民族的重大工程。” 钱学森回国后,带领中国的科研团队,开启了“两弹一星”工程。刚开始,中国一无资料,二无经验,只能靠大家共同摸索。有些技术、零部件、材料都得从头试制、改进,这确实是“摸石头过河”的真实写照。但钱学森并没有把这种试错法无限放大,他很快就发现,靠反复试验和不断纠错的办法,虽然可以积累基础,但对最终的大目标来说远远不够。 钱学森的做法是,边试边总结,及时把经验和失败教训梳理成体系。遇到方向性决策,他总是提前调动全国最好的专家,查找一切能获得的资料,结合系统分析,做出周密的整体规划。比如火箭研发,有些小部件失误还可以修补,但大系统一旦出错,往往导致试验完全失败,浪费巨大的人力物力。 在钱学森的带领下,团队里逐渐养成了遇事先设计、先论证、后实施的习惯。无论做导弹还是卫星,项目启动前都会开会讨论每一步的科学依据、风险分析、预期目标和解决方案。这种“从全局到细节”的顶层设计理念,极大地提升了中国航天工程的效率和成功率。钱学森曾反复强调:“科学和工程,是要有前瞻性的。可以小范围试错,但整体布局必须心中有数。” 钱学森对“摸石头过河”有着深刻的感受。他见过一些领域反复试验却总不得法,耽误了时间,浪费了经费。他自己更倾向于“系统工程”的思路,把各项因素统筹安排,努力做到未雨绸缪、提前规划,减少盲目和反复。“国家大事不宜多次试错。”这是钱学森多次提醒身边同事的话。 除了在航天国防领域,钱学森的科学理性和顶层设计思想还被他应用到了生态、教育、农业、能源等众多领域。比如上世纪八十年代,他提出了“沙产业”概念,就是希望在西部大沙漠搞现代农业,把荒漠变成生产力。这种事如果只靠“摸石头”,往往就是今天种树,明天种草,后天又换项目,几年下来,不仅浪费了水土,往往还一无所获。 钱学森提出,沙产业的发展必须依靠全新的系统工程方法。要科学选址、科学引进品种、设计节水灌溉,结合现代技术,建立起有组织、有效益的产业链。只有这样,才能避免走弯路,真正让荒漠变成粮仓和绿洲。 晚年时,钱学森还关注教育体制改革。他指出,中国不能只靠“慢慢试”,而要有一套顶层设计的教育创新思路。比如办大学、搞基础研究,不能一窝蜂“先上车后补票”,而是要科学论证,借鉴国外经验,结合自身实际,尽量减少试错成本和人才浪费。他甚至提出了著名的“钱学森之问”,中国学校培养不出世界级创新人才?他认为核心就在于缺乏前瞻性和系统性的顶层设计,过度依赖“边走边看”的思路。 钱学森的科学见解,最终凝结成一句话:“科学事业,靠的是规划、论证、管理、协同,不是靠一次次的碰运气。”他并不反对实践中的探索和局部试验,但主张在大工程、国家层面,必须有全局思维和科学的规划,决不能把“摸石头”当成万能药。