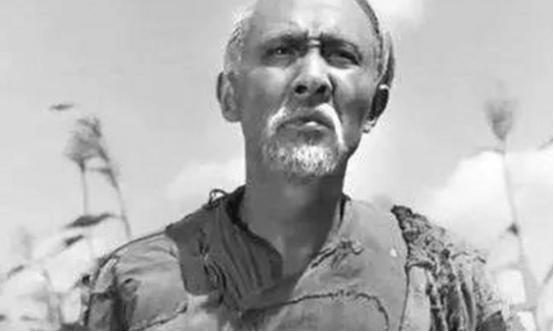

1888年,山东一乞丐讨饭28年,终于攒下230亩田、3800吊钱,接着盖了一座大房子,谁料,他跑到穷人家里,挨家挨户跪下磕头:“求求你跟我走吧,我什么都包,还帮你干活,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1838年,山东堂邑县一个贫寒农户的泥屋中,诞生了这个命运多舛的孩子,家境贫困,父母未曾为他取过正式的名字,只因他排行第七,便唤他“武七”,在那个饥荒频仍、民不聊生的年代,孩子夭折如草芥,能长大已属不易,武七七岁便失去了父亲,自此与母亲相依为命,靠着讨饭为生,每当他在街头行乞路过学堂,便会驻足片刻,望着窗内朗朗书声发呆,他并不知书中有何内容,只是隐约觉得,能坐在那张桌前读书写字的孩子,眼中有光,未来似乎更加明朗。 然而,对于一个连饭都吃不饱的人来说,读书不过是遥不可及的奢望,生活的重压很快将这份微弱的渴望掩埋,少年武七在长年乞讨中渐渐长大,开始尝试到人家中做短工,希望能通过劳动换取温饱,可他很快便遭遇了命运的又一次打击,因不识字,他的工钱被雇主恶意克扣,面对账本,他有口难辩,甚至在争执中被人毒打,几乎丧命,这一次,他痛彻心扉地意识到:不识字,不仅是贫穷的延续,更是屈辱的根源。 自此,他立下了一个看似荒诞的誓言:要创办一所学堂,专门让像他一样的穷孩子读书,那一年,他不过十四五岁,身无分文,寄人篱下,连自己的命运都难以掌控,却在心中种下了这颗执念的种子。 真正的实践始于他二十一岁那年,他再次走上乞讨之路,但这一次,他的目标不再是活命,而是筹措办学的资金,他穿着破布缝补的衣衫,走街串巷,讨饭化缘,每当有人给他施舍,他便将最好的部分藏起换钱,仅留最差的果腹,他不止行乞,还会扮小丑、唱自编的歌谣、学驴叫,甚至挨家挨户帮人缠线、打杂,以此换取微薄的收入,他不计形象,不顾尊严,只为积攒每一文铜钱,将来能建起一所学堂。 日复一日,年复一年,在数十年的奔波中,他将得到的每一份施舍都转化为教育的基石,他在三县交界处购买了大量田地,将部分钱财交由当地声望卓著的举人杨树坊代为保管,以防流失,这一举动原本不被看好,但他的虔诚感动了杨树坊,对方不仅应允,还在日后给予了他极大的支持。 当他年近五十,终于积攒下二百多亩田产、数千吊铜钱的时候,他没有选择修建宅院、购置奢物,而是将所有积蓄投入了一所义学的建设中,1888年,第一所义学在山东临清落成,取名“崇贤义塾”,这所学校不收学费,不限门第,唯独向贫寒子弟敞开大门。 然而,学校虽已建成,却无人前来就学,穷人们不信这样的“好事”,他们怀疑这是圈套,质疑武七的动机,为了打消疑虑,武七亲自走村串巷,挨家挨户上门求孩子来读书,他不是劝说,而是下跪——一个曾经的乞丐,如今的“富人”,在土路灰尘中跪倒,请求他们将孩子送来,他承诺包吃包住,还愿意帮他们干农活,只求孩子们能走进学堂,认识几个字。 他的诚意最终打动了人心,五十多个穷人家的孩子走进了义塾,而武七的生活却未因此改变,他依旧身穿旧衣,吃剩饭睡地铺,每逢开学,他必定先拜老师、再拜学生,以此表达对教育的敬重,他不是校长,而是义塾的仆人,若老师教学不认真,他会跪地劝诫;若学生贪玩懈怠,他会跪地哀求,这些举动看似荒诞,却让人无法不动容。 在接下来的岁月里,武训又陆续创办了两所义学,他不曾享受过富贵生活,也从未娶妻生子,他说过,不娶妻,是为了不分心;不生子,是为了彻底无私,他的全部心血,皆投注于学堂之中。 武训的事迹很快传遍了乡里,引起了山东巡抚张曜的注意,张曜上奏朝廷,请求为其所办义学免除田赋徭役,并赐其名为“武训”——训,即教化之意,光绪帝亲赐“乐善好施”匾额,以表彰其功。 1896年,武训在义塾书声中安然离世,他并未留下任何产业、后人或私人意志,只有三所义学和那些他用一生跪求来的读书人,出殡那日,数千人自发为其送行,哭声动地,人们用最朴素的方式,表达对这位“乞丐教育家”的敬意。 他的一生,从未登上庙堂,也未留名于书林,却以三十年如一日的坚守,点亮了无数寒门子弟的命运,他的跪,不是懦弱,而是信仰;他的贫,不是失败,而是牺牲,他用乞丐的身份,完成了士子的理想;他用一个个铜钱,筑起了民族的希望。 信息来源:兴学义丐——武训——山东省人民政府侨务办公室