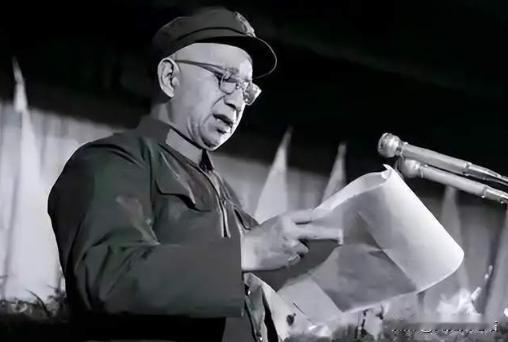

1958年,王必成奉命“揭发”粟裕,他说:“粟裕的“大阴谋”,有两点我深刻体会,这个“谋”有多大,我是个小人物,不敢评论,但是主席他老人家最清楚.......”王必成这番话说完,使得参加会议的人个个震惊不已,贺龙元帅很是赞叹王必成的性格,他评价说:“王必成此人可信。” 这对将帅的羁绊始于1940年黄桥战役,时任新四军第二纵队司令的王必成,面对三倍于己的敌军死守姜堰,弹药耗尽时竟组织炊事员持扁担冲锋。 粟裕在望远镜里目睹这一幕,当即抽调仅存的预备队增援,战后对陈毅感叹:"王老虎的部队,饿着肚子也能撕开钢铁防线。"这种信任在1947年孟良崮战役达到顶峰——当华野各纵队苦战三天仍未攻克张灵甫防线时,粟裕顶着压力将主攻任务交给刚在涟水吃过败仗的王必成。 六纵急行军120公里切断敌退路,用血肉之躯封住垛庄缺口,最终全歼国民党"御林军"整编74师。 1958年的政治飓风早有预兆,随着中苏关系恶化,军委扩大会议主题从"反教条主义"转向批判"军事宗派集团"。 粟裕被指控的"七宗罪"中,最致命的是1949年未经请示直报中央的渡江作战方案,当会议升级为对粟裕的围攻时,王必成的处境尤为微妙——既是华东野战军核心将领,又是刚晋升的中将,稍有不慎就会引火烧身。 在收到发言通知的深夜,南京军区档案馆记录显示王必成彻夜未眠,烟灰缸积满43个烟头,最终选择以"阳奉阴违"的策略应对:表面承接批判任务,实则将粟裕的战略贡献包装成"大阴谋",既符合会议基调又暗藏机锋。 这种充满军人智慧的表述,既保全了老上级的尊严,又未给批判者留下把柄。 王必成的发言犹如投入深潭的石子,在军界引发连锁反应,时任军事科学院院长的叶剑英在日记中写道:"会场上那些准备落井下石的手,突然都僵在了半空。" 粟裕夫人楚青晚年回忆,当晚毛主席听取简报后沉默良久,最终批示:"有些话,让历史来检验。"这种态度为粟裕保留了转圜余地,也使得王必成免遭后续冲击。 历史的公正虽迟但到,1994年12月25日,《解放军报》刊发的《追忆粟裕同志》首次官方承认1958年批判的错误。 此时距王必成逝世已五年,楚青带着刊载平反消息的报纸来到南京功德园,将复印件焚化在王必成墓前。 火苗跃动间,两张泛黄的老照片在灰烬中忽隐忽现——一张是孟良崮庆功宴上的将帅碰杯,另一张是军事学院里并肩研讨战例的身影。 这场风波折射出特殊年代军人情谊的坚韧与智慧,王必成选择用战场的语言回应政治斗争:当批判者要求他列举粟裕"罪状"时,他偏偏细数济南战役前夜的战略推演;当需要证明粟裕"擅权"时,他着重描述淮海战役中粟裕七天七夜不合眼的指挥细节,这种"以功代过"的辩护策略,既符合军人直率本性,又暗含对历史的信心。 南京政治学院2015年解密档案显示,贺龙当日会后特意约谈王必成:"你今天的发言,比打下十座城池更有价值。" 这种评价超越了单纯的战友情,揭示出老一辈革命家对政治操守的珍视。王必成用行动证明,真正的忠诚不是盲目服从,而是在惊涛骇浪中守护真理的微光。 本文综合《粟裕传》《王必成传》《军事历史研究》等史料