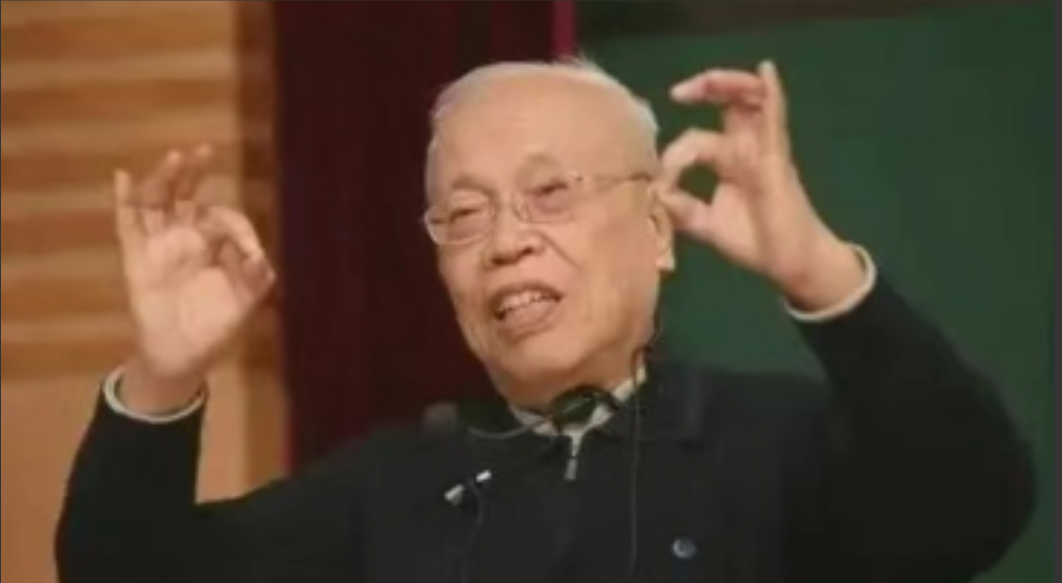

“这才是真专家!”87岁的姜伯驹院士直言:卡住我们脖子的并不是别人,而是我们自己的教育!中国每年有800多万大学生毕业,可在数理化领域能有成就的却寥寥无几,能称得上世界顶尖科学家的更是少得可怜。

姜伯驹1957年从北京大学数学力学系毕业后留校任教,在北大度过了整整67年,1980年当选中国科学院学部委员,1985年当选第三世界科学院院士,这些年来,他一直坚守在教学一线,对中国教育的问题有着深刻的观察和思考。

提起姜伯驹的成长经历,不能不说他的父亲姜立夫,姜立夫是中国现代数学的奠基人之一,培养了华罗庚、陈省身等一批数学大师,在这样的家庭环境中,姜伯驹从小就明白教育的真谛在于启发思考,而不是灌输知识。

北大求学期间,姜伯驹遇到了很多好老师,有一次,导师江泽涵给他看了一篇刚发表在匈牙利期刊上的论文,姜伯驹发现其中的论证有误。

江先生起初不相信,后来经过仔细推敲,认可了学生的判断,这件事让姜伯驹明白,做学问不能迷信权威。

留校任教后,姜伯驹成为江泽涵先生的助手,江先生的言传身教让他深刻理解了什么是师者风范,姜伯驹常说:“我首先是一名教师,其次才搞一些研究。”在很多人看来,以他的学术水平完全可以专心做研究,但他却把更多精力投入到教学中。

1964年,姜伯驹在不动点理论研究上取得突破,他创立的方法在国外被称为“姜子群”“姜空间”,上世纪70年代末,他第一次访问美国,发现低维流形这个在国际上蓬勃发展的领域在国内还是空白,1981年,他开设了低维流形课,成为国内第一个系统讲授这门课程的人。

为了让学生理解这个全新的领域,姜伯驹花费大量时间搜集整理国外最新文献,把晦涩难懂的内容转化成深入浅出的教材。

作为一名教师,姜伯驹身体力行地实践着自己的教育理念,数学学院的学生们都知道,姜老师虽然是院士,但仍坚持亲自批改学生作业。

他说,只有亲自批改作业,才能真正了解学生的思维过程,发现他们的困惑所在,这个习惯,他坚持了50年。

姜伯驹的学生中,除了王诗宬院士,还有段海豹、周青等一批优秀学者,让他欣慰的是,这些学生都选择了回国发展,把在国外学到的先进知识带回来,推动中国数学的进步。

近年来,姜伯驹对基础教育的现状越来越担忧,他直言不讳地指出:“我国教育最大的问题是一刀切。”在他看来,中国每年培养出800多万大学毕业生,但真正能在基础科学领域做出重大贡献的却很少。

姜伯驹认为,数学教育是理性文明的启蒙,数学是现代科学技术的语言,先进国家早已把微积分引入中学,我国虽也出版过高中用的微积分教材,却没有得到推广。我们的学生在进入大学时,数学知识还停留在17世纪以前的水平。

“一刀切”的教育模式限制了学生的个性和创造力,为了应试,所有学生都在同一条跑道上竞争,做着同样的题目,背着同样的公式。这种标准化的教育或许能快速培养出合格的技术人员,但很难产生真正的创新人才。

姜伯驹强调,数学系不应该只培养数学家,要培养一大批懂数学的人,让他们到各行各业中去发挥作用。

他认为数学教育是培养独立思考的重要途径,在数学的世界里,一个孩子能够理直气壮地对大人说“我是对的,是您错了”。这种基于逻辑和理性的自信,正是创新精神的根基。

40年来我国在中高端人才领域形成了国际循环为主的格局,大学以出国留学比例为荣,选拔人才看重海外经历,这些现象让姜伯驹忧心忡忡,他认为,现在必须思考调整,中美贸易战背后是科技战,科技战背后是人才战、教育战。

面对当前的教育困境,姜伯驹提出了自己的建议,他认为教育改革必须从根本理念入手,要改变“唯分数论”的评价体系,给学生更多自主选择的空间。要更新课程内容,让学生接触到前沿知识。最重要的是要培养学生的批判性思维和创新精神。

姜伯驹强调,立足点必须移到教育的国内大循环,实现高质量发展,这不是闭关自守,而是要建立起自己的人才培养体系。中国有着深厚的文化底蕴和优秀的教育传统,关键是要继承精华,走出一条适合自己的教育之路。

“育人比自己出成果更重要。”这是姜伯驹常说的一句话。他说自己这一代人能做的有限,希望更多的年轻教师能够认识到问题的严重性,投身到教育改革中来。教育关系到国家的未来,容不得半点马虎。

姜伯驹的批评虽然尖锐,但充满建设性,他不是为了批评而批评,而是希望通过指出问题,推动教育的改革和进步,正如他常说的那句话:“做学问、做事、做人还有很多要学。”对于中国教育来说,要学的东西确实还有很多。

用户96xxx10

中国40年高速发展,是天上掉下来的???

用户10xxx66

好钢没有使在刀刃上,而是平均使在了刀体上,打造成了一把钝刀,无法削铁如泥,取得应有的成就,这是一种巨大的浪费!