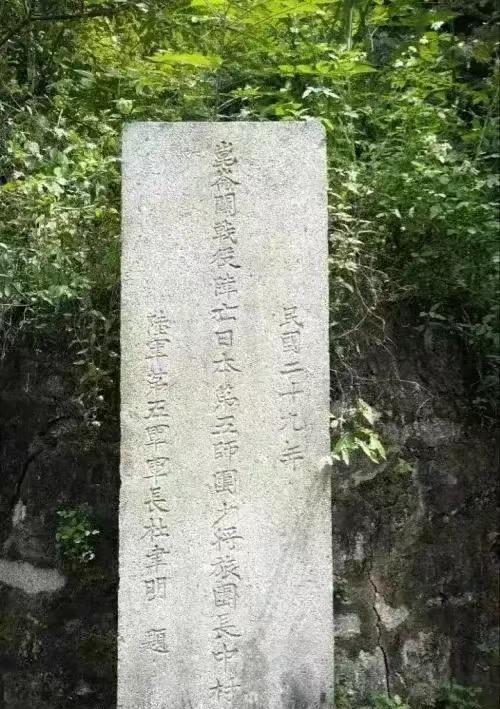

1939年,日军少将中村正雄腹部中弹,正做手术。当军医切开他的肚皮,突然,一枚炮弹飞来,正中屋顶,一堆砂石灌进中村正雄的肚子。谁料,战事结束后,杜聿明找到中村正雄的尸体:厚葬立碑! 中村正雄,1892年出生于日本石川县,家境普通,靠自己努力考入陆军士官学校。1913年毕业后,他投身军旅,赶上了日俄战争的尾声。那时候,他还只是个小军官,但作战勇猛,脑子灵活,很快就崭露头角。之后的二十多年,他辗转日本各地,参与过不少军事行动,积累了丰富的实战经验。到1930年代,他已经是日本陆军里的中坚力量,因指挥能力强被提拔为少将。 1937年全面抗战爆发后,中村正雄被派往中国华北作战。他带兵打过几次硬仗,虽然给中国军民造成了不小伤亡,但和其他日军将领相比,他的作风有点不一样。据史料记载,他对部队纪律要求严格,尤其看不惯士兵骚扰百姓或者破坏文物。这种做法在日军里不算主流,但他坚持这么干,甚至因此得罪过一些同僚。1939年,他被调到南方战线,接手攻打昆仑关的任务。这次任务,成了他军旅生涯的最后一站。 昆仑关战役发生在1939年12月,是抗日战争中一场硬碰硬的较量。昆仑关位于广西南宁东北,是个交通要道,日本人想拿下这里,切断中国对外的补给线。中国这边自然不能让步,派出了杜聿明指挥的第五军迎敌。第五军是当时中国装备最好的部队之一,配有坦克和重炮,士兵训练有素,士气高涨。双方都知道,这场仗不只是争夺地盘,更是意志的比拼。 战役打响后,日军第五师团在南宁集结,中村正雄负责指挥前线。他计划速战速决,带着部队直扑昆仑关。但中国军队早有准备,在隘口设下埋伏。日军刚靠近,就被密集的火力压得抬不起头。战斗持续了好几天,日军伤亡惨重,推进速度却慢得像爬。中村正雄急了,亲自到前线督战,想靠自己的经验扭转局面。可惜,这时候的中国军队不是好惹的,杜聿明的指挥沉稳有力,日军的攻势一次次被挡回去。 这场战役,中国军队付出了巨大代价,但最终守住了昆仑关。日军损失了上万人,士气跌到谷底,昆仑关成了他们的噩梦。而中村正雄,也在这场硬仗中走到了生命的尽头。 中村正雄的死,是昆仑关战役中最戏剧化的一幕。他在前线指挥时,先是被流弹碎片擦伤脸颊。当时他没当回事,简单包扎后继续带兵。可没多久,中国军队集中火力轰击他所在的位置,一块弹片直接击中他的腹部。这伤来得太狠,他当场倒下,血流不止。部下赶紧把他抬到后方,军医一看,情况危急,必须马上手术。 手术在临时搭建的医疗点进行,条件简陋得要命。军医切开他的腹部,想清理伤口里的弹片和血块。就在这时候,一枚炮弹砸中屋顶,沙石哗啦啦灌下来,正好填进中村正雄的伤口。军医手忙脚乱,想再抢救,可感染已经控制不住。第二天凌晨,他因失血过多和伤口恶化死去,47岁的生命就这么没了。他的死让日军指挥链彻底乱了,也为中国军队的胜利铺了路。 战后,杜聿明带兵清扫战场,找到了中村正雄的遗体。他没让人随便处理,而是下令厚葬,还亲笔写了碑文。这事儿在当时挺炸裂,毕竟中村正雄是侵华日军的一员,死了的敌人还值得这么大动干戈?杜聿明的决定,背后有他的道理。 据史料透露,中村正雄虽然是侵略军将领,但在战场外有些行为跟其他日军不一样。他管束部队很严,禁止士兵抢老百姓东西,也不许破坏古迹。有一次,他发现手下抢劫,直接毙了那人,震慑了不少日军。这事传到中国这边,杜聿明听说了,对他多少有点刮目相看。在杜聿明眼里,军人就该有底线,中村正雄在这点上还不算太离谱。 厚葬中村正雄,不是说杜聿明忘了国仇家恨,而是他想表达一种态度:战争是战争,人性是人性。他尊重的是中村正雄作为一个军人的某些原则,不是他侵略者的身份。这碑立在昆仑关附近,上头写着“民国二十九年昆仑关战役阵亡日本第五师团少将旅团长中村正雄墓”,落款是杜聿明。这举动,既是对对手的敬意,也是对战争中人性的一点坚持。

用户10xxx97

对个人品行的尊重:不骚扰百姓的军事将领和军队都值得尊重!

闲时扯淡 回复 07-18 14:10

A把你家门拆了,把家里能保护妇女儿童的人打死后走开。和牠一起的B进来烧杀抢掠,你居然还感动A是个好人值得尊重[狗头][狗头][狗头][抠鼻][抠鼻][抠鼻]

闲时扯淡 回复 07-18 05:19

扯淡……

喵喵呜哒

陆大毕业

用户10xxx01

杜将军做得对!中村正雄算得上日本军人而不是日本畜牲,人和畜牲区别对待没毛病!

闲时扯淡 回复 07-18 05:21

A把你家门拆了把家里能保护妇女儿童的人打死后走开,和牠一起的B进来烧杀抢掠,你居然还感动A是个好人[抠鼻][抠鼻][抠鼻]

用户10xxx18

中村是个纯粹的军人,他的军队尊重中国传统文化,也不胡乱烧杀掠夺,还优待俘虏。但即便如此,只要他拿着刀枪进入华夏国土,就是国人不共戴天的仇敌,杀死他是每一个华夏儿女的职责。

用户10xxx18 回复 07-18 09:54

所以杀死他和厚葬他并不冲突。

用户10xxx18 回复 07-18 08:38

对。

嘎斯51A

当年开车常常经过昆仑古道,瞻仰过昆仑关战场遗址。我听说的是:把中村正雄以跪姿埋葬。

用户10xxx18 回复 07-19 11:26

没听到腾冲,但下跪埋葬倭寇的故事已经传播了,确实不是中村。

嘎斯51A 回复 用户10xxx18 07-19 11:54

是在腾冲传播吧?想一想1977年的环境吧。你就不允许昆仑关的英雄也能想得到也可以这样处置侵略者吗?

旺旺

杜律明是日本特务。建议国家铲除日本鬼这个坟墓。一

昌河 回复 07-17 16:28

对英雄不敬,你想踩缝纫机?

用户63xxx34 回复 07-20 20:50

就你这水平也敢评论?

梁溪风雅

美化侵入者,为屠杀中国老百姓的小鬼子招魂。

阿米留斯 回复 07-14 20:13

中村正雄是侵华日军中少有的纯粹军人!他及其喜爱中国古建筑,军纪严格,值得杜聿明军长厚葬!

用户10xxx78 回复 07-15 01:44

日军跟日军不一样 啥样的都有 你听说过跟新四军做生意的日军吗?

嘎斯51A

昆仑关战役(实际上是桂南会战)中,国军一七五师有部队在灵山太平四合坳一带阻击日军企图经灵山横县宾阳迂回昆仑关的兵力。国军牺牲了一位姓熊的少校营长以及很多官兵。记得在坳顶的烈士墓有一七五师师长冯璜题写的“森森夜气、凛凛雄风”之类等联句。

用户10xxx41

尸体日本鬼子没运回国内?

不科学 回复 07-18 10:11

现在昆仑关中村正雄墓里面的没有正主,只留下衣冠。据说解放后被日本人移走了

专怼二狗子独蛙 回复 不科学 07-18 20:29

衣冠冢都要掘墓鞭衣!

♡~莳銧-_-||飛逝❤

电影昆仑关大捷里好像有这段剧情,几个日本兵奸污了女尼!结果中村正雄把他们几个全砍了!

超人

命丢在广西,不冤枉。

贵在坚持

一个侵略者被美化了,作者是啥人?处于什么目的?

看不惯 回复 07-20 10:50

日本人也厚葬了一些中国将领

明月松间照 回复 07-18 05:22

这帽子扣的。

瓦尔登湖

也就是说,这个日军将领遵守了日内瓦战争公约,算是日军中少有的保存了人性的人。

雨中漫步

侵略者还厚葬?汉奸!

用户10xxx59

陈毅的华野消灭七十四师也厚葬张灵甫虽是敌人,但他抗战有功,中村正雄是真正军人,带兵不伤害老百姓,厚葬他也算是对他敬重。

一剑客

实在没的写,就歇歇,也不至于给日本鬼子翻案吧?

你不懂的我也不懂

主客体都分不清楚,是1937年全面侵华战争爆发,中村正雄被派往…,才对。全面抗战爆发,只有中国的川军出川、狼兵北上等。

用户18xxx89

洗白白

用户10xxx08

对侵略者厚葬不要开玩笑吧!特别是小日本鬼子,何况这鬼子的少将天理都不能容[墨镜]

徐鋒

什么鸟玩意儿,你去立块碑吧

张连珠

不要为侵略者涂脂㭑粉,不要为侵略者唱赞歌!

用户10xxx59

牺牲多少中国人才能打死一头日本鬼子?

用户11xxx80

你就是个鬼子。

张连珠

凭空瞎编滥造而已!

用户10xxx04

衣冠冢

浪子班头钱六爷

你破了历史大案,厉害了[点赞][点赞][点赞][点赞],也光宗耀祖了