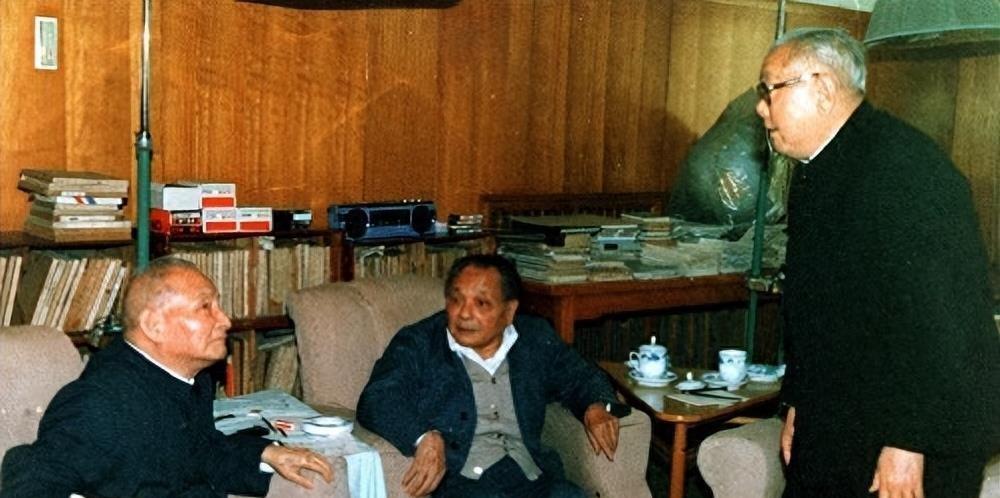

87年薄一波去杭州探望陈云,期间二人神秘交谈,薄提醒:你悠着点 “老陈,西湖的风还是这么柔,你可得慢点走!”——1987年4月12日,上午八点三十分,薄一波一边扶着陈云的手臂,一边半开玩笑地叮嘱。陈云抬头看了看柳丝拂面的西子湖,轻轻回一句:“放心,我还要给你当参谋呢。” 那天是个周日,杭州疗养院内花香扑鼻。薄一波本来在北京参加中顾委的例行碰头会,前一晚得知陈云身体欠安,立即改签机票南下。工作人员劝他多休息,他摇摇头:“路远不打紧,心里惦记。” 两位老人并肩坐在湖畔长椅。最初的十来分钟,他们只聊家常:儿孙近况、北京春寒、江南雨水。短暂的寒暄后,话题迅速拐回从前的财经风云。薄一波压低嗓子:“老搭档,现在全国都盯着改革的节奏,你可别再硬撑。”陈云笑而不语,只用手指轻敲膝盖,像五十年代听汇报时那样,一下一下,很有分寸。 相比外界传闻的“神秘谈话”,当事人回忆里的重点其实落在三件事:一是宏观调控的路数;二是干部轮换的节拍;三是个人身体能否顶得住。陈云自知心脏有恙,却仍惦记着价格闯关的走向。他对薄一波说:“油门要踩,但得留条安全道。” 翻出旧账本,1950年秋季那场“银元风潮”历历在目。当时物价一夜之间翻番,白面、布票缺口巨大,央行库存见底。陈云决定用行政加市场双轨压价:窗口抛售、平进平出、限期清仓。会后他低声对薄一波说了一句:“成不成,就看咱们这回气魄。”结果不到半年,北平粮价回落三成,市民送来锦旗。毛主席夸两人“打了一场没有硝烟的淮海战役”。 这样的配合,持续了整整四十年。1953年一五计划开局,陈云定“统购统销”方针,薄一波领衔谈判,连夜敲定采购价。1956年公私合营尾声,工商业主顾虑重重,是薄一波率先提出“保底分红”,陈云拍板通过。两人一个谋全局,一个盯细节,默契堪比老乡下棋——不用多言,对方也知道落子方位。 然而风雨也有。1953年夏,薄一波在全国财经会议上被尖锐批评“左的苗头”。陈云当时在北戴河听汇报,第二天赶回京城,站在主席台前沉声一句:“薄一波的责任不要夸大,他的建议对方向有益。”会场瞬时安静。多年后,薄一波回忆那一幕,仍感慨“如大雨之前的一声春雷,帮我解套,也给全体同志降温”。 1962年困难时期,两人虽分岗,却共谋“调、整、稳、充”。陈云推行“八字方针”,薄一波在国务院财贸口穿针引线。结果当年秋粮增收,全国库存首次由负转正。有人问他们靠什么度过难关,薄一波摆手:“不玄,账本攥在手里,钱粮底子都要算明白。” 1978年十一届三中全会,陈云力挺薄一波“恢复名誉、重返岗位”。会后,财政委需要一位能跟地方银行据理力争的老行家,薄一波再度上阵。他半开玩笑对陈云说:“老兄,咱俩加起来一百五十岁,组合拳还能打吗?”陈云把茶杯一搁:“你主外,我主内,照打。” 1984年物价改革试点启动,几省出现“肉价翻红”的苗头。陈云建议慢行,薄一波附议:“不能让百姓荷包失了底气。”两人联名向中央上书,提出“先局部,后全国;先商品,后工资”,最终方案采纳。事实证明节奏一旦放缓,市场波动便可控,改革步子稳住了。 回到1987年杭州。交谈持续了近两小时。陈云忽然停下来,望着湖面:“一波,你知道我为什么还要跟你说这些?我怕后来人忘记‘算账’。”他抖了抖袖口,似旧日开会时整理发言稿。“账外之账也要算,代价和收益,都得标清楚。” 薄一波听完,轻轻点头,然后伸出食指敲了一下椅背,“你悠着点,慢慢说,还没到交班的时候。”这一句关切,被外界解读成各种玄机,其实只是老战友再平常不过的叮咛。 离别前,陈云拿出事先写好的条幅——八个行草:“多做就是少做”。他解释,做过头,反而劳而无功;留有余地,才能后发先至。薄一波当场展开,笑道:“这回我可得天天念叨。” 四月中旬,薄一波返京。几天后,海外某些媒体炒作“陈云病危”。中财委老秘书来电话求证,薄一波一句话:“胡说八道,我刚一起散过步。”随后挂断。老人家脾气仍旧直爽。 陈云晚年不喜热闹,却保持阅读习惯。每逢重要文件,他仍会批注两三句,常常提醒年轻干部“先摸清家底,再开动机器”。笔迹透着劲道,不似病人之手。1995年4月10日凌晨,病情急转。薄一波赶到病房,陈云用目光将他唤到床边,想说又止。薄一波俯身,只听他吐出两个字:“放心。”当天午后,监护仪无声归零。 送别那日,细雨蒙蒙,北京医院的樱花瓣洒满台阶。薄一波撑伞站在车旁,没有多话,只自言自语:“老陈,这下你先歇,我得守着后面这摊子。” 1998年,薄一波在家中给晚辈讲起陈云,总结无非一句:“干经济的人,心要细,胆要大。”说完,他把那幅“多做就是少做”移到客厅正墙。客人来访,他总会介绍:“这是老陈教我的,别以为是口号,字里字外都是算术。”