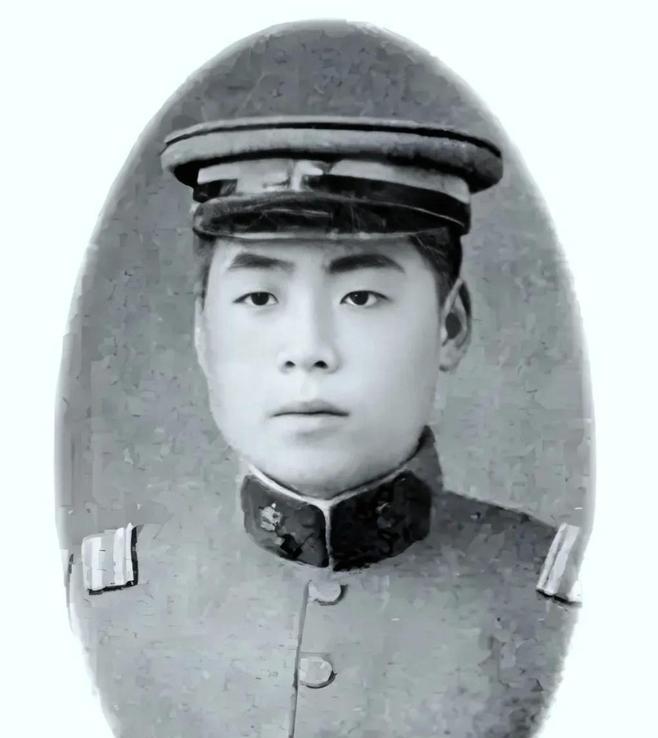

1936 年冬夜,张作相在北平寓所拉上厚重的窗帘,对儿子张廷枢只说了一句话:“往南走,有人接你,到了那边,不认我。” 张作相的烟袋锅敲着桌沿,烟灰落在 "剿共" 密令的红头文件上。 张廷枢 看见父亲袖口露出的中共地下党联络手帕 —— 那是三天前他替父亲熨烫长衫时,故意留在衣柜抽屉里的暗号。 窗外巡捕房的马蹄声由远及近,他突然想起十岁那年随父亲阅兵,奉军将士的刺刀在阳光下连成银链。 而此刻父亲递来的牛皮箱里,除了金条,还有半张用米汤写着 "冀中联络点" 的《申报》。 改名 "张林" 的第七天,他在山西窑洞用算盘核计军粮,算珠碰撞声惊飞了藏在电台后的蝙蝠。 通信员抱来缴获的日军罐头,看见他用刺刀撬开盖子的手法,突然想起传闻中奉系少帅切雪茄的派头。 "张司令以前是账房先生?" 他抹着罐头汤汁笑,却没看见对方袖口磨出的毛边下,奉系军校的梅花袖标早已被针线仔细拆去。 直到夜袭阳明堡机场,他带着小队从炮楼通风口爬进时,腰间勃朗宁手枪的雕花枪柄擦着砖墙。 那是张作相送他十六岁的生日礼物,枪膛里此刻填着八路军兵工厂自制的土炸药。 1943 年升任军分区司令员的命令传来时,他正在地窖给伤员包扎。 卫生员盯着他缠绷带的手法:"这螺旋包扎法跟教材不一样。" 他用牙咬断绷带,想起东北讲武堂急救课上,德国教官用马鞭抽在他手背的触感。 电报员念到 "张林" 二字时,他把止血钳掉在搪瓷盆里,三日前父亲派老随从送来的密信中,"百团大战南线牵制" 的字样下。 用米汤描着相同的两个字,信末还画着幼年他骑在父亲肩头看奉天灯会的简笔画。 反攻东北路过奉天老宅那晚,他隔着街角梧桐树看见张作相在灯下拆着什么。 老管家后来偷偷塞给他一个油纸包,里面是父亲亲手修补的军校制服,线脚歪歪扭扭地缝着 "国家" 二字。 而他当年赌气撕掉的领章位置,被父亲用染了茶渍的布片补上,布片边缘绣着他儿时学的第一首诗。 警卫员拽拽他的军装:"司令员,该走了。" 他回头时,看见父亲窗前的灯突然熄灭,像 1936 年冬夜那盏被他吹灭的煤油灯。 当时父亲说 "不走就错过时机",而他没听懂的时机,原来是让奉系少爷的身份,在八路军的战火里烧成灰。 新中国成立大典那天,他站在天安门城楼角落,军帽夹层里的父亲手稿被体温焐得发软。 "若有一子,能为国家效命" 的字样下,他用钢笔补了句:"当年奉天城头的雪,如今落在了延安的窑顶。" 当《义勇军进行曲》奏响时,他突然想起 1937 年在冀中第一次看见八路军军旗,红布上的五角星让他想起奉系军旗的白日。 但此刻军旗掠过眼前,他才明白父亲当年藏在烟袋锅里的话 —— 所谓时机,不是逃离旧营的船票,而是把自己锻造成刺破黑暗的枪。 晚年整理父亲遗物时,他在檀木书案暗格里发现本日记,1936 年 12 月的某页写着:"送枢儿南下,车夫说他在马车里哭了。" 墨迹下面,是父亲用指甲刻的 "忠" 字,划透了纸背。而他当年埋在延安窑顶的奉系军校毕业证,早已在岁月里朽成泥,唯有毕业证夹着的那张合影 。 参考来源:《张作相家族与近代东北政治》,《辽宁日报》,2021年9月12日

评论列表