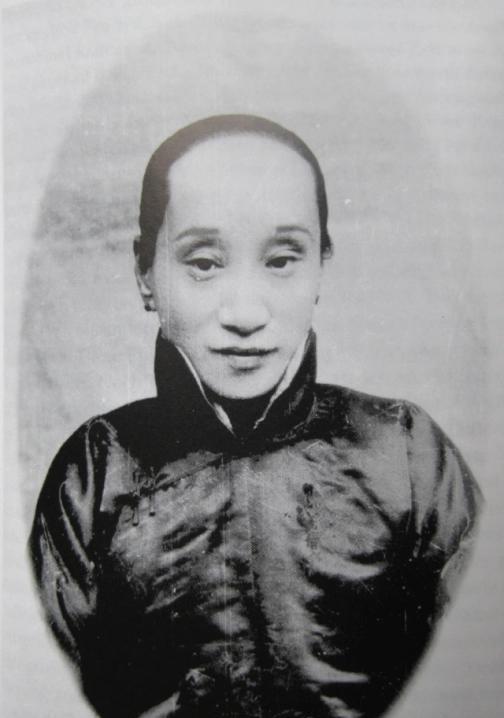

“你儿子都不跟我讲话,我怎么生孩子?”朱安站在厨房门口,眼圈通红,一句话吼出来,把屋里的鲁迅母亲吓了一跳。 1906 年绍兴周家的喜烛烧到后半夜时,朱安还披着红嫁衣坐在东厢房的床沿。 窗外飘着细雨,烛泪在喜字上凝成蜡花,映着她缠过的小脚 —— 那是母亲为了 "好婆家" 狠心裹成的,此刻却成了鲁迅掀开盖头时皱眉的缘由。 她听见隔壁母亲房里传来翻书声,知道丈夫又在借故躲避,嫁衣上的金线刺得她眼眶发酸,却不敢落一滴泪。 新婚夜的冷寂成了往后三十年的序幕。朱安每天天不亮就起身,绕过鲁迅紧闭的房门去灶房生火,围裙上还沾着昨夜浆洗的皂角味。 她学会了辨识他磨墨的节奏 —— 快而重时是在写文章,慢而轻时是在译书,唯独没有一刻是为她停留。 有次她端着莲子羹站在书房门口,看他笔尖在《新青年》稿纸上奔走,墨迹溅在她补丁摞补丁的袖口。 她想说 "先生尝尝",却只敢把话咽回肚里,看那墨点在粗布上晕成深色的疤。 真正的裂痕出现在鲁母催孕的那个清晨。朱安擦着碗碟,听婆婆念叨 "周家不能断了香火"。 突然想起三天前鲁迅回家取书时,连正眼都没瞧她,只把许广平的信揣在怀里。 肥皂水顺着碗沿流到她皴裂的手背,她突然转身吼出那句 "他都不跟我讲话,我怎么生",声音撞在土墙上,惊飞了梁上的燕子。 鲁迅母亲手里的针线掉在地上,而朱安看着自己颤抖的指尖,才发现隐忍多年的委屈,原来像碗底的沉渣,轻轻一搅就翻涌上来。 鲁迅搬去上海后,朱安在绍兴老宅守着空房。她把他的旧物收在樟木箱里,樟脑味里混着他留下的烟草气。 有次整理书房,发现他夹在《彷徨》里的纸条,写着 "朱安是母亲给我的礼物,我只能供养"。 铅笔字被手指摩挲得模糊,她却突然笑了 —— 原来自己在他心里,不过是件需要打理的旧物。 但她仍每月给许广平写信,用歪歪扭扭的字报平安,末了总加一句 "先生身子要紧",仿佛这样就能把自己塞进他们的生活缝隙。 1929 年海婴出生的消息传到北京时,朱安正在给鲁母熬药。 药罐咕嘟作响,她盯着跳动的火苗,想起二十三年前自己也曾幻想过抱着孩子在天井晒太阳。 鲁母叹息着说 "总算有后了",她却主动收拾出雕花摇篮,把当年准备的虎头鞋一双双塞进木箱。 许广平带海婴回北京时,她躲在门后看那孩子扑进鲁迅怀里,突然想起自己藏在枕头下的绣绷。 上面绣着未完成的百子图,丝线已经泛黄,就像她被搁置的人生。 晚年在北平的小屋里,朱安靠许广平寄来的生活费度日。邻居说她总对着鲁迅的照片发呆,其实她在看照片背后他随手写的 "朱安妇" 三个字。 有次海婴来看她,她把包在蓝布巾里的存折塞给他:"给你娶媳妇用。" 存折里是她当掉陪嫁首饰攒的钱,而她自己穿着打补丁的棉袍,袖口磨得透亮。 临终前她攥着海婴的手,反复说 "让我跟你爹埋一块",声音轻得像飘雪,却没人告诉她。 鲁迅的墓在上海,而她的棺木最后葬在保福寺的乱坟岗,连块刻着 "鲁迅夫人" 的墓碑都没有。 1947 年下葬那天,送葬的只有几个老街坊。抬棺的人说棺材很轻,像装着半世的空寂。 而远在上海的许广平收到消息时,正在整理鲁迅的遗物,看见他 1919 年的日记里写着 "朱安来问纳妾事,予拒之",旁边用红笔圈着 "可怜" 二字,墨迹透过纸背,像滴在历史上的血。 后来有人在朱安北平的旧屋里发现她的遗物,除了海婴的照片,还有本用草纸订的册子。 参考来源:《鲁迅日记与家书选注》 吴中杰 编注,中华书局,1993年版