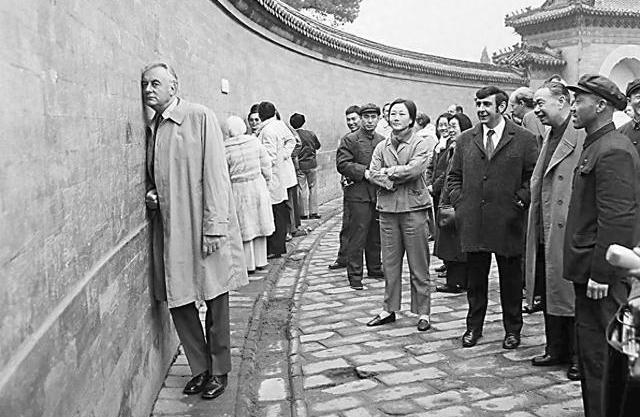

1973年,外交官员偷偷递给周总理一个小纸条,周总理转身就对澳大利亚总理惠特拉姆说“我们能不能私下谈句话?”结果在见到毛主席时,却问中国能否停止核试验,年近80岁的毛主席只说了9个字。[狗头] 1973年11月的北京已入深秋,人民大会堂里一场看似普通的外交会谈正在进行。澳大利亚总理惠特拉姆坐在周恩来总理对面,两人正讨论着孟加拉国局势。 突然,周恩来放下茶杯,语气一转:“我们能不能私下谈句话?”这句话让澳方代表团瞬间紧张起来。 澳大利亚驻华大使斯蒂芬·菲茨杰拉德后来回忆,周总理起身时衣袖不小心碰倒了茶杯,清脆的碎裂声让会议室里的所有人都屏住了呼吸。 原来,周恩来刚刚收到一张纸条,毛泽东主席要临时会见这位来自南半球的客人。这个突如其来的安排,连中方工作人员都感到意外。 直到40年后澳大利亚国家档案馆解密文件,人们才知道这张纸条背后的故事。 深夜时分,惠特拉姆的车队悄然驶入中南海。澳大利亚外长威尔西在日记中写道:“车队驶入中南海时已是凌晨四点,秋露打湿了车窗。” 这个时间点的选择并非偶然,毛泽东的作息习惯让深夜会谈成为常态。 外交部礼宾司原参赞唐龙彬见证了那个历史性的夜晚,他回忆说,毛主席当时腿疾严重,但仍坚持独自起身相迎。 毛泽东握着惠特拉姆的手,第一句话就是:“你比照片上更年轻。”这句朴实的开场白瞬间消解了会面的紧张气氛。 惠特拉姆此次访华绝非心血来潮,早在1971年10月,还是工党领袖的他就公开支持中国恢复联合国席位,比美国总统尼克松访华还早了两个月。 1972年12月胜选后,他立即宣布:“承认新中国不是选择,而是必然。” 中南海的会谈室里,两位领导人开始了一场改变历史的对话。当惠特拉姆小心翼翼地询问中国的核试验计划时,毛泽东用浓重的湖南口音回应了九个字:“不搞不行,搞多了也不行。” 这个看似简单的表态,实际上透露了中国核政策的核心思路——既要维护国家安全,又要承担大国责任。 这九个字的分量,在场的澳方人员当时可能并未完全理解。 但这句话后来成为中国签署《部分禁止核试验条约》的重要理论基础,也体现了中国“最小核威慑”政策的基本原则。 会谈中,毛泽东还特意叮嘱工作人员把暖气开足,说“南半球来的客人怕冷”。这个贴心的细节,被当时的新华社摄影记者钱嗣杰记录在回忆录中。 为了这次深夜会面,毛主席还特意换上了灰色中山装。 凌晨5点17分,摄影师按下快门,记录下毛泽东与惠特拉姆的历史性合影。 这张照片如今还悬挂在堪培拉的国立肖像馆里,成为中澳友谊的见证。 那个被茶杯碎裂声惊动的夜晚,最终成为中澳关系史上的转折点。 会谈结束后不久,两国正式建立外交关系,开启了持续至今的友好合作。 这次深夜会谈的影响远超当时人们的想象,从建交时双边贸易额几乎为零,到如今年贸易额突破千亿美元,从政治互不往来到全面战略伙伴关系,这一切都可以追溯到那个秋夜的对话。 惠特拉姆后来多次提及这次会面,称其为“外交生涯中最难忘的时刻”。 而对于中国来说,这次会谈标志着对西方外交封锁的重要突破,为后来更多西方国家与中国建交树立了样板。 时任美国国务卿基辛格在回忆录中坦承,澳大利亚的转向“令我们措手不及”。这个细节反映出,中澳建交对当时国际格局产生的震动效应。 如今回望那个深秋的夜晚,周恩来的那句“私下谈句话”,不仅改写了中澳关系,也为冷战时期的外交破冰提供了经典案例。这个故事告诉我们,历史的转折往往就藏在那些看似偶然的瞬间里。 (信息来源:光明网——1973年,毛泽东会见澳大利亚总理)