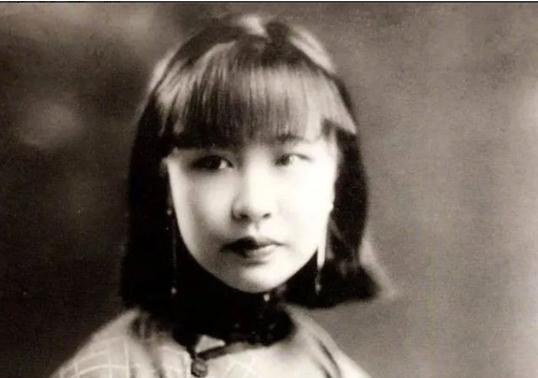

1955年,章士钊在北京菜市场闲逛,看到一卖卷烟的妇女,大吃一惊,连夜给毛主席写了封信,毛主席看完后,沉思片刻:“给她安排份工作!” 请有缘人留个“关注”,说说您的精彩见解,共勉之~ 从紫禁城到街头摊贩,一位前朝格格的命运折返背后,居然还有这么多有趣的故事,那天,北京菜市场一角传来一声熟悉的吆喝,“香烟,一根一毛!” 章士钊闻声转头,霎时如坠梦中,这不巧了,熟人啊,只见她一边娴熟地将香烟一根根分开,一边招呼顾客,没人会想到,这个在市场里喊破嗓子的中年女子,曾在紫禁城中锦衣玉食、宫人环绕。 画面太不可思议,以至于章士钊愣在原地,记忆瞬间倒流,1913年,韫颖出生于紫禁城醇亲王府,是清朝摄政王载沣的三女儿,溥仪的亲妹,自小由乳母看护,太监宫女服侍,是标准的“三格格”。 但清王朝早已风雨飘摇,她还未成年,便见证了王朝覆灭、溥仪被驱出宫的全程,1924年,北京城的政治风云突变,一场政变将往日的繁华撕得粉碎,曾经高高在上的皇室成员们,如同断线的风筝,瞬间失去了依靠,纷纷流落民间。 韫颖也随着家人,开始了颠沛流离的生活,一路辗转来到了天津,初到宫外的世界,一切都显得那么陌生而艰难,她习惯了宫中的规矩,对这自由自在却又充满不确定性的生活,起初是极不适应的。 可没有了繁文缛节的束缚,日子反倒显得有些灵便起来,在天津,她遇见了婉容的弟弟润麒,两个同样在乱世中漂泊的年轻人,彼此有了慰藉,结为了夫妻。 他们满心期待,以为这样就能在动荡不安的时代里,找到一片可以停靠的港湾,寻得一丝安稳,可命运似乎总喜欢开玩笑,他们刚刚燃起的希望之火,很快就被现实的寒风再次吹灭,这桩婚姻,不过是将他们推向了另一场更长的漂泊之旅的开端罢了。 先是移居长春,又随溥仪赴日,被卷入伪满洲国的政治泥潭,日本人将韫颖推为“妇女会”名誉会长,甚至皇室邀请她教中文,看似荣耀,其实如笼中鸟,寸步难行。 丈夫润麒因病卧床,韫颖亲力亲为照顾,自己也因此染病,两年后,她终于离开东京返回中国,再也不肯重返那个“金色牢笼”,他们在沈阳度日,日本人仍不断拉拢,但她心如止水。 直到1945年日本战败,溥仪准备逃往日本,润麒随行,夫妻自此分离,她带着孩子们流落通化,把仅有的金银上交,从一名前朝格格变成了街头拾荒者。 1949年新中国成立,韫颖回到北京,住进北兵马司10号的破旧民宅,她做过街道工作,当过卫生组长,也卖过香烟、收过旧衣物,生活逼得她不得不放下所有矜持,学着像普通妇人那样吆喝叫卖。 最初她羞于张嘴,没人敢靠近她摊子,后来,她学会拆烟卖单支,对准底层顾客的真实需求调整方式,逐渐赢得生意,也赢得尊重,一个曾不食人间烟火的格格,硬是靠自己的双手,从泥泞中站起来。 章士钊对这段蜕变动容不已,回家后立即提笔写信,将韫颖的经历和她写过的文章《自述》一并寄给毛主席。 信中没有歌功颂德,只是坦率讲述了一个女人如何从清宫走入人间烟火,靠自己养家糊口,不怨不悔,奋力求生,毛主席看完沉思良久,只说——她是有志气的女人,给她安排份工作。 不久,韫颖被安排进入图书馆工作,那天她穿上工装,第一次以人民身份“上班”,她拘谨、不适,但从不抱怨,之后,她又被任命为政协委员,代表一部分特殊群体发声。 这时的韫颖,已不是昔日格格,也不是街头小贩,而是一个用脚站在土地上、用汗水养活孩子、用诚意面对新社会的普通人,她不再提过去,也很少谈皇室,只偶尔在夜晚跟孩子们讲起那个遥远的紫禁城。 1960年除夕,周恩来总理亲自接见她,总理微笑着说,毛主席关心你,这是他亲自交代我安排的...那一刻,她眼里泛着泪光:她不再是皇妹,而是被这个国家接纳的人民一员。 再之后,她探望溥仪,丈夫润麒劳改归来,一家重聚,虽不富裕,却温暖平稳,她继续为社区服务,也曾多次接见国家领导,直到晚年依旧平静生活。 1992年,韫颖病逝,走得安详,从紫禁城的金碧辉煌,到街头摊贩的尘土飞扬,从权贵子女到人民公仆,她跌宕的一生,是时代的剪影,更是一段从荣光到落寞、再到重生的历史长河。 她没有让“格格”的标签束缚自己,而是在废墟中重建身份——一个靠自己双手走出来的女人,一个真正的“人民格格”。 信息来源:(毛泽东与清室三格格. 时代报告, 2000, (10).)(千龙新闻网:毛泽东与昔日御妹清室三格格)