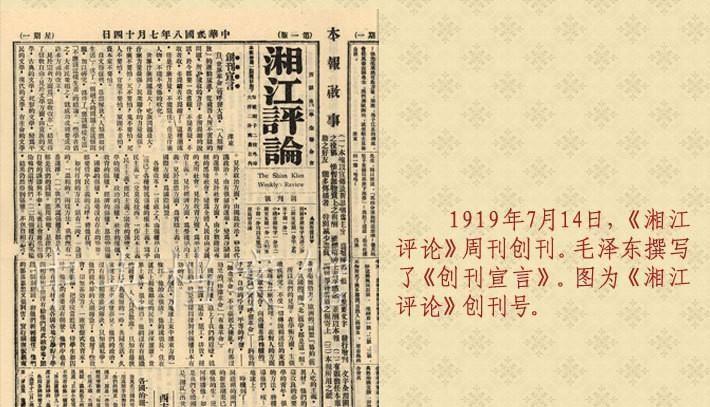

1945年重庆谈判后,毛主席询问郭化若意见,郭化若:蒋介石靠不住 1945年10月12日下午,毛泽东刚坐下点烟,郭化若便开口:“主席,我总觉得不踏实。” 延安清凉山的空气带着泥土味,谈判归来的毛泽东精神略显疲惫,却依旧示意郭化若把话说完。郭化若直截了当:“蒋介石嘴上答应的事,靠不住。兵力调动的节奏,已经说明一切。”这一句重话,把窑洞里原本欢庆的氛围压低了几分。 郭化若为何如此笃定?他的判断并非源于一时情绪,背后是二十余年与国民党军队周旋的实战经验。1904年,他出生在福州西郊的贫寒农家,十岁前已尝遍漂泊滋味。饥饿、寄宿、做短工——这些记忆让他早早认清“穷人想活下去,只能自己争气”。 流浪途中,他偶然翻到《湘江评论》。那句“鬼不要怕”像一记惊雷在脑中炸开。从此,毛泽东三个字成了他信奉的方向标。他挤时间识字、抄书,甚至在码头帮人扛米时,还揣着被汗水浸湿的笔记。 21岁那年,郭化若考进黄埔四期。课堂上,他射击、测图样样拔尖,很快被蒋介石相中。秘书的职位在同学们眼里是平步青云,他却两次婉拒。有人好奇,他只是笑:“我总得跟能救中国的人干活。”拒绝令蒋介石耿耿于怀,也为后来埋下隔阂。 1927年大革命失败,他按组织指示赴苏联炮兵学校深造。可刚学到一半,他听说井冈山会师成功,立刻请求退学回国。校长拦不住,只好把他关禁闭一周。郭化若笑称:“关得住人,关不住心。”七天后,他坐上回国的列车,行囊里只有几本专业教材。 1929年盛夏,郭化若在闽西找到了红军。首次作战,他靠精准火力打开缺口,被朱德赞“腰杆硬,脑子活”。随后,他创办红军第一支工兵连和第一支无线电队。古田会议上,他递交的十几页报告直指部队弊病,毛泽东拍案叫好:“秀才遇上阵,也能顶个师长。” 1931年第三次反“围剿”最凶险。敌军三面逼近,红军被压在高兴圩一隅。毛泽东摆地图,郭化若掐秒针似的计算敌军行程,发现蒋鼎文与蔡廷锴之间留有四十里空隙:“从这里钻出去!”毛泽东烟头一闪,立刻决定全军夜行。结果主力穿插成功,连战连捷。蒋介石恼羞成怒,却找不到对手。郭化若那句“敌人越密,我们越要从缝里穿”至今常被军史课堂引用。 抗战爆发后,国民党正面战场节节失利,顽固派却对八路军的游击战颇多微词。忻口失守当天,毛泽东交给郭化若一份电报:“写点他们能看懂的。”于是《齐燕即墨之战的启示》横空出世,古战例与现实战局对照严谨,一时洛阳纸贵。1940年底,他又完成《孙子兵法之初步研究》,把辩证唯物主义揉进古代兵典,成为军内座右书。周恩来回延安时打趣:“重庆那边有人问,郭化若是不是郭沫若兄弟。” 这些经历,让他对蒋介石的性格、用兵习惯烂熟于心。重庆谈判期间,他虽养病,却每天盯着地图。华中几个机场突然加紧扩建,东北方向海运物资激增,他马上感觉不妙。 延安的这次汇报,郭化若给出了两点判断:一、蒋介石必借“受降”名义抢占要地;二、一旦内战引爆,重点不在城,而在于歼灭机动兵团。他提议:解放区要提前预判铁路沿线布局,主力采取穿插和分割包围,避免大兵团硬碰硬。毛泽东频频点头,轻轻念出熟悉的八字:“存人失地,地可复得。” 内战果然于1946年6月骤然爆发。郭化若奉调鲁南,配合粟裕打响宿北、鲁南两大战役,将敌整编七十四师削成骨头架子。有人问他取胜秘诀,他挥手:“还是那路子,别跟蒋介石抢城市,先咬他的筋。” 淮海战役中,他指挥第四纵队猛插碾庄,一举围住杜聿明集团。机场被封,补给断绝,杜聿明感叹“进退无路”,被俘时还念叨“怎么又是你们穿插”。这一仗,郭化若验证了十多年前在赣南首创的“穿插—阻援—各个击破”套路。 1949年进军上海,他兼任淞沪警备司令员。仅两个月,就破获敌特组织四十余个,逮捕特务八千余人。市民议论:“这个福建口音的司令,动静不大,手却很快。”上海防空紧张时,他干脆把无线电台搬到屋顶,亲自值夜班,成了新闻记者追逐的焦点。 和平年代,他依旧在研究《孙子》,用白话文翻译、标注。1957年《新编今译孙子兵法》面世,毛泽东高兴地说:“古有孙子,今有郭子。”对军队来说,这并非恭维,而是肯定。 值得一提的是,1963年他的部队八连被授予“南京路上好八连”荣誉。毛泽东作《八连颂》,开篇一句“好八连,天下传”,再次把郭化若推到大众视野。不过在他本人看来,比荣誉更重要的,是士兵在商铺林立的南京路保持“窗口形象”。 晚年有人请他回忆重庆谈判那一夜,他只说一句:“对手变,规律不变。看地图、算时间,别让情绪替代判断。”话很平,分量极重。 从井冈山的小参谋,到淞沪的统帅;从兵法研究者,到“好八连”的精神缔造者,郭化若始终秉持一个信念——兵者,国之大事,虚言无益,行动最实在。蒋介石靠不住的预判,正是建立在这样的脚踏实地之上。