《朱雀堂》大结局,坏蛋们都死了。高月不堪受辱跳楼死了,高飞被高英捅死了,高肃生等一众大坏蛋全被枪毙了。唯有赵司令只是吐出了钱调任另一个地方驻防。这算什么结局?恶人踩着血迹拍拍屁股走人,留下烂摊子继续祸害下一城?沈如春攥紧拳头,指甲掐进掌心,血丝渗出来也没察觉。她站在街角,风吹过,裹着远处烧焦的硝烟味。赵司令的车队刚开出城门,炸弹响了。轰一声,火光吞没车窗,连带着他的金表和假笑一起炸成灰。那一刻,孙梅的哭声尖得像刀子划玻璃,刺耳又短促。她红着眼,妆花了,抓着簪子想替赵司令报仇,却被唐震云一枪撂倒,血淌了一地,染红了她那件昂贵的旗袍。

高英站在远处,眼神冷得像冬天的铁轨。她没说话,只是低头擦了擦刀上的血迹,刀是高飞的,捅他时还带着他嚣张的余温。她想起高月,楼顶的风呼啸着,像在替她喊不出的痛。那些夜晚,高月被逼到墙角,眼神空得像被挖了魂。高英每次路过那栋楼,总觉得空气里还飘着高月的影子,凉飕飕地贴着后脖颈。她不信鬼,但每次握刀,手都会抖一下。

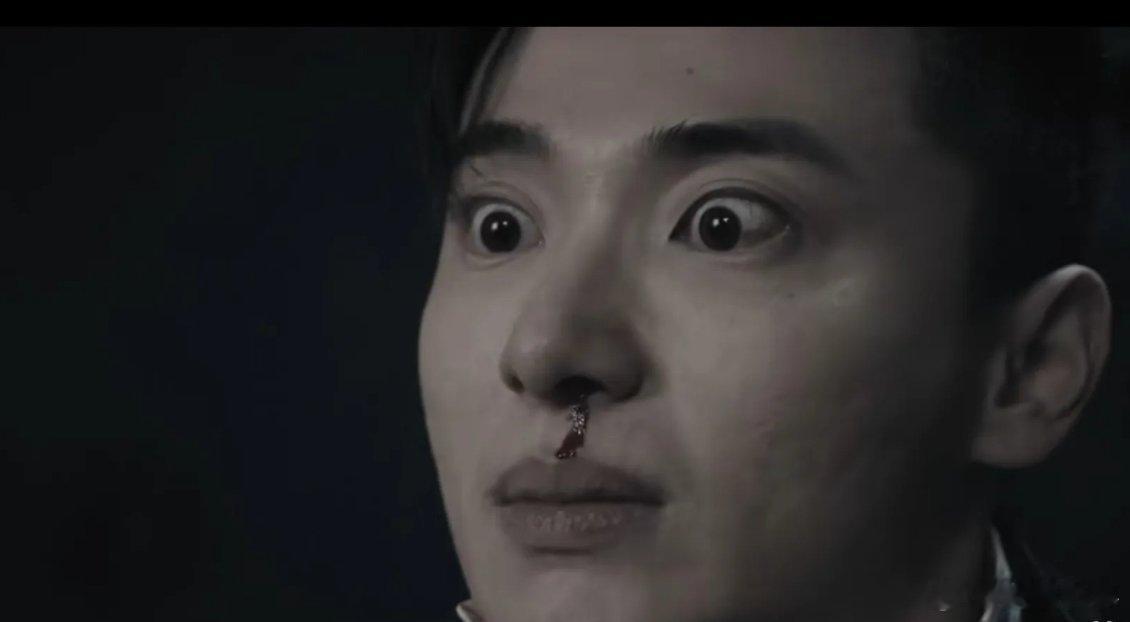

沈如春不一样。她不抖。抓起孙梅的簪子时,她的手稳得像在穿针。赵司令倒下时,嘴里还叼着没抽完的烟,眼神是那种不相信自己会死的错愕。沈如春没看他的脸,低头盯着簪子上滴下的血,像在数自己受过的伤。那些年,她被赵司令的人按在桌上,皮鞭抽得后背开花,喊到嗓子哑了也没人理。她没哭过,哭没用。但那天,簪子捅进去时,她笑了,笑得嘴角抽搐,像终于把心里的石头砸碎了。

唐震云来得晚了点。他扣扳机的手没犹豫,孙梅倒下时还在骂,骂沈如春,骂这世道,骂自己跟错了人。唐震云没多看她一眼,只是皱眉瞥了眼地上的血,嫌脏。他和沈如春对视一秒,点点头,像在说:这事了了,各自走吧。他转身时,风衣下摆扫过地面,卷起一点灰。没人知道他心里想什么,也许是下一个赵司令已经坐在某个办公室里,点着新雪茄,等着接手这摊浑水。

高英的刀收回了鞘。她没去看爆炸的残骸,也没去管孙梅的尸体。她走回小巷,巷子里有家馄饨摊,老板娘还在吆喝,汤锅冒着白汽,像什么都没发生过。高英点了碗馄饨,筷子夹起一个,咬下去,烫得舌头麻了。她嚼着,眼神却盯着远处城墙。那里,赵司令的车烧成黑壳,冒着烟,像个警告:坏蛋死了,还有新的在路上。

沈如春没吃馄饨。她回了破旧的出租屋,桌上还摊着她没写完的信,字迹歪歪斜斜,写给死去的高月。信里没提仇恨,只说那天她站在楼下,看高月跳下来,像只鸟,飞得太短。她把信揉了,扔进火盆,烧得噼啪响。火光映在她脸上,照出她眼角的纹路,那么深,像刀刻的。她没哭,只是盯着火,盯着那些年被偷走的东西烧成灰。

城里的人还在议论。茶馆里,老头们摇着扇子,说赵司令活该,说孙梅傻,跟着个狼心狗肺的玩意儿。有人提起高英,说她是个狠角色,刀下不留活口。没人提沈如春,她像个影子,干了最狠的事,却没人记得她的名字。街头巷尾,故事传得快,添油加醋,坏蛋的死成了下酒菜,嚼得津津有味。可没人问,那些血是谁流的,那些刀是谁握的。

高英吃完馄饨,付了钱,起身离开。巷子尽头,夕阳红得像血,照在她背上,拉出长长的影子。她没回头,步子不快不慢,像在丈量这条路的尽头。沈如春回了屋,锁上门,坐在床边,盯着窗外。月亮挂在天上,冷得像块冰。她知道,明天还会有新的司令,新的坏蛋,新的血债。唐震云回了营房,擦干净枪,点根烟,眯着眼看天。他没说,但那眼神像在说:这世道,没干净的时候。

坏蛋死了,城还在。馄饨摊的汤锅还在冒汽,巷子里的狗还在叫。谁死了,谁活着,谁又在等下一次爆炸,没人说得清。高英的刀磨好了,沈如春的簪子藏回了袖子,唐震云的枪上了膛。他们没说话,但都知道,这条路没尽头。城墙外,风吹过,带着硝烟味,像在提醒:下一个坏蛋,已经在路上了。