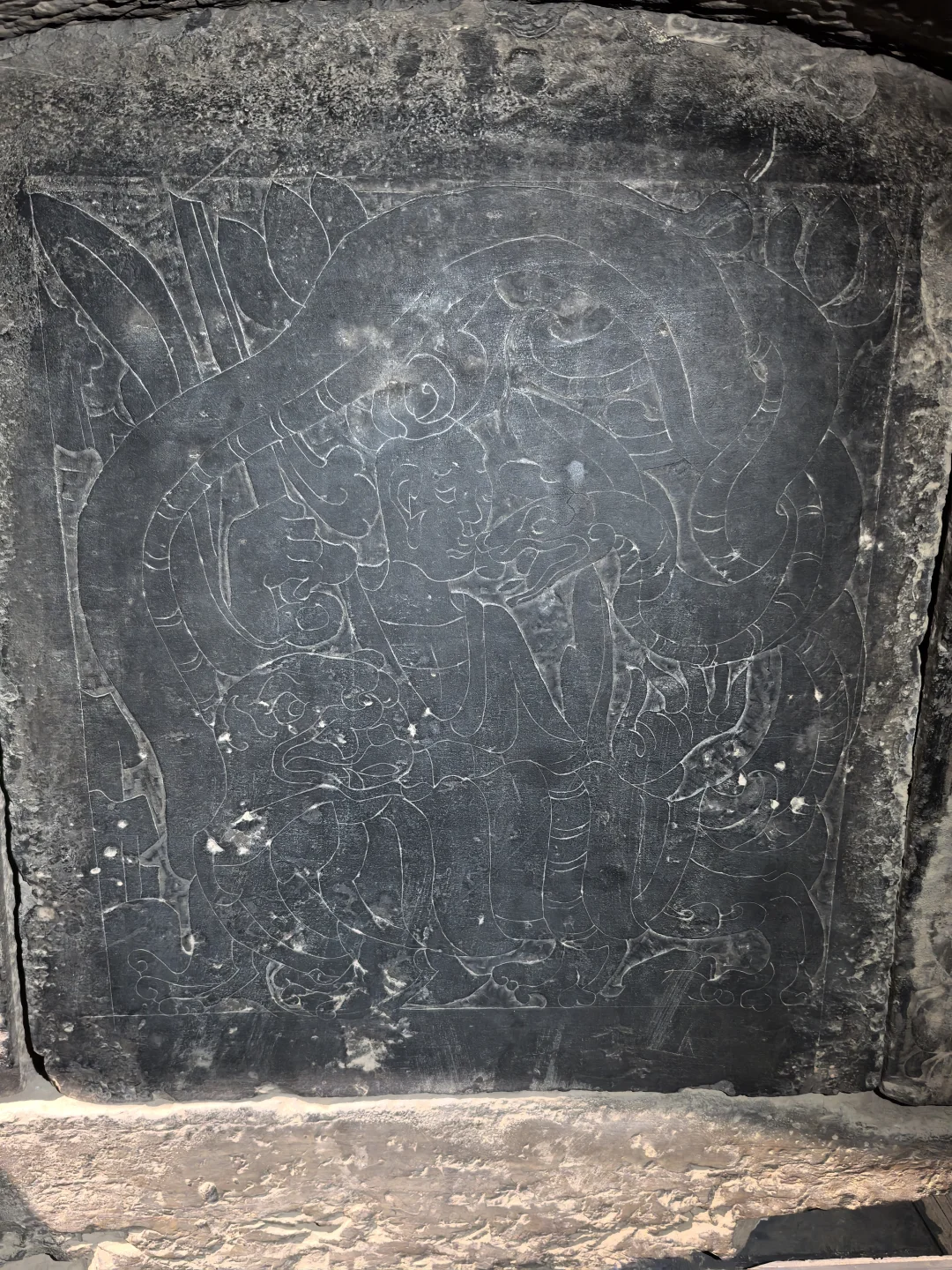

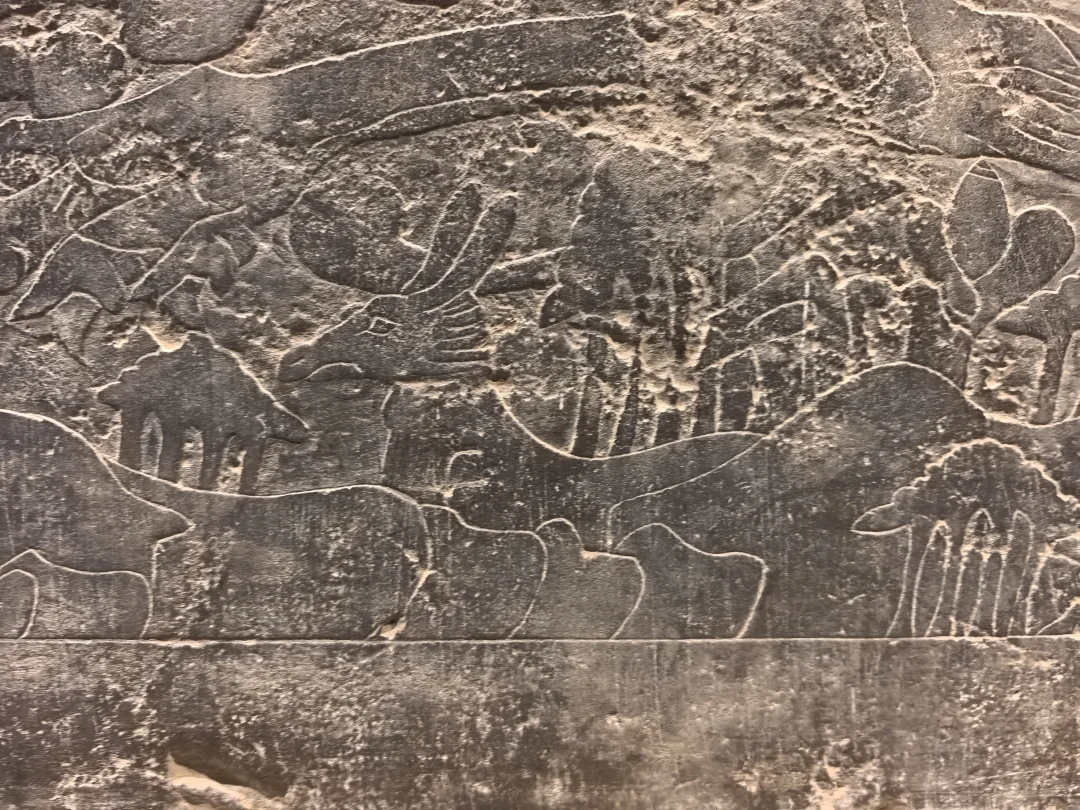

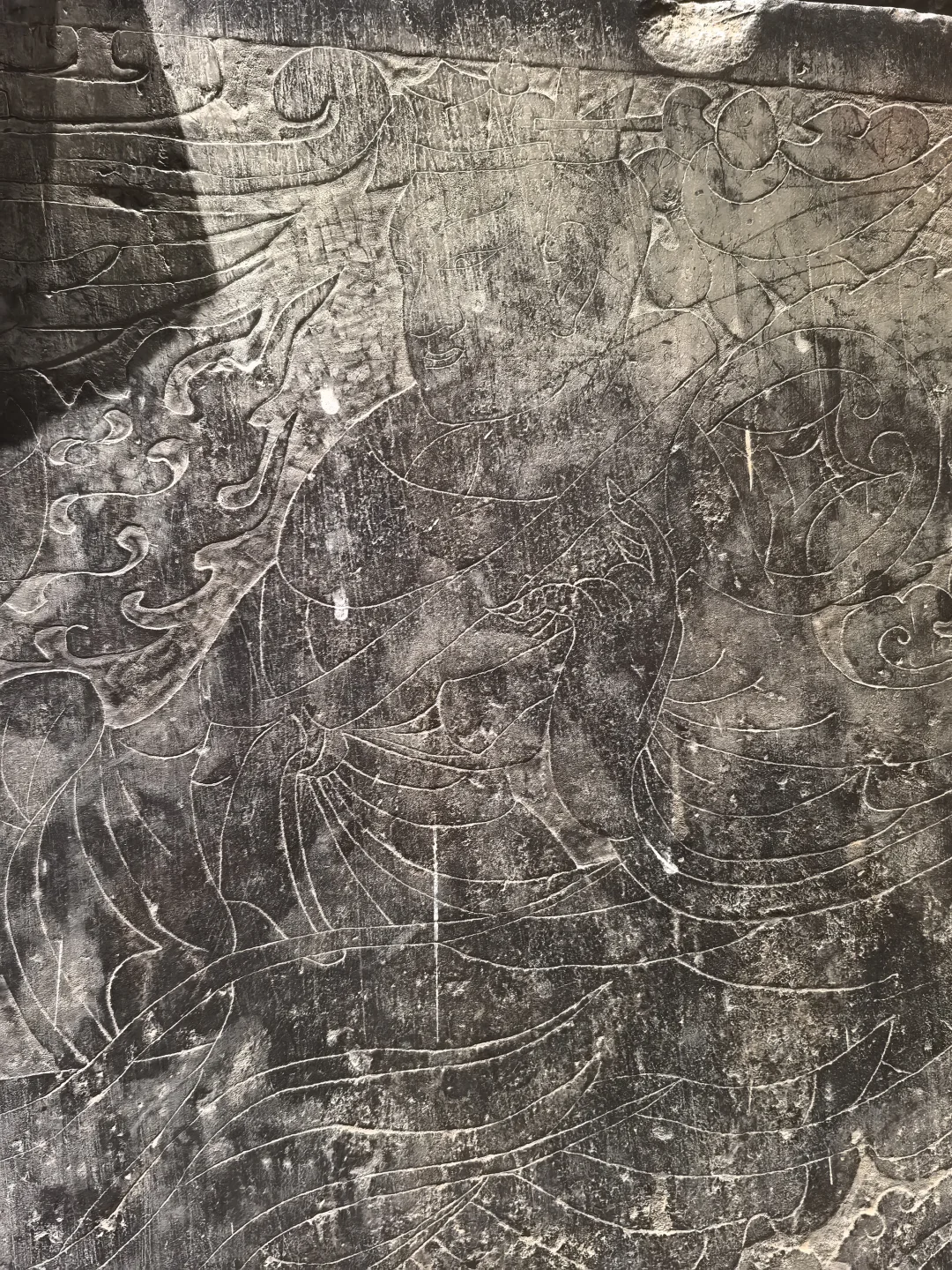

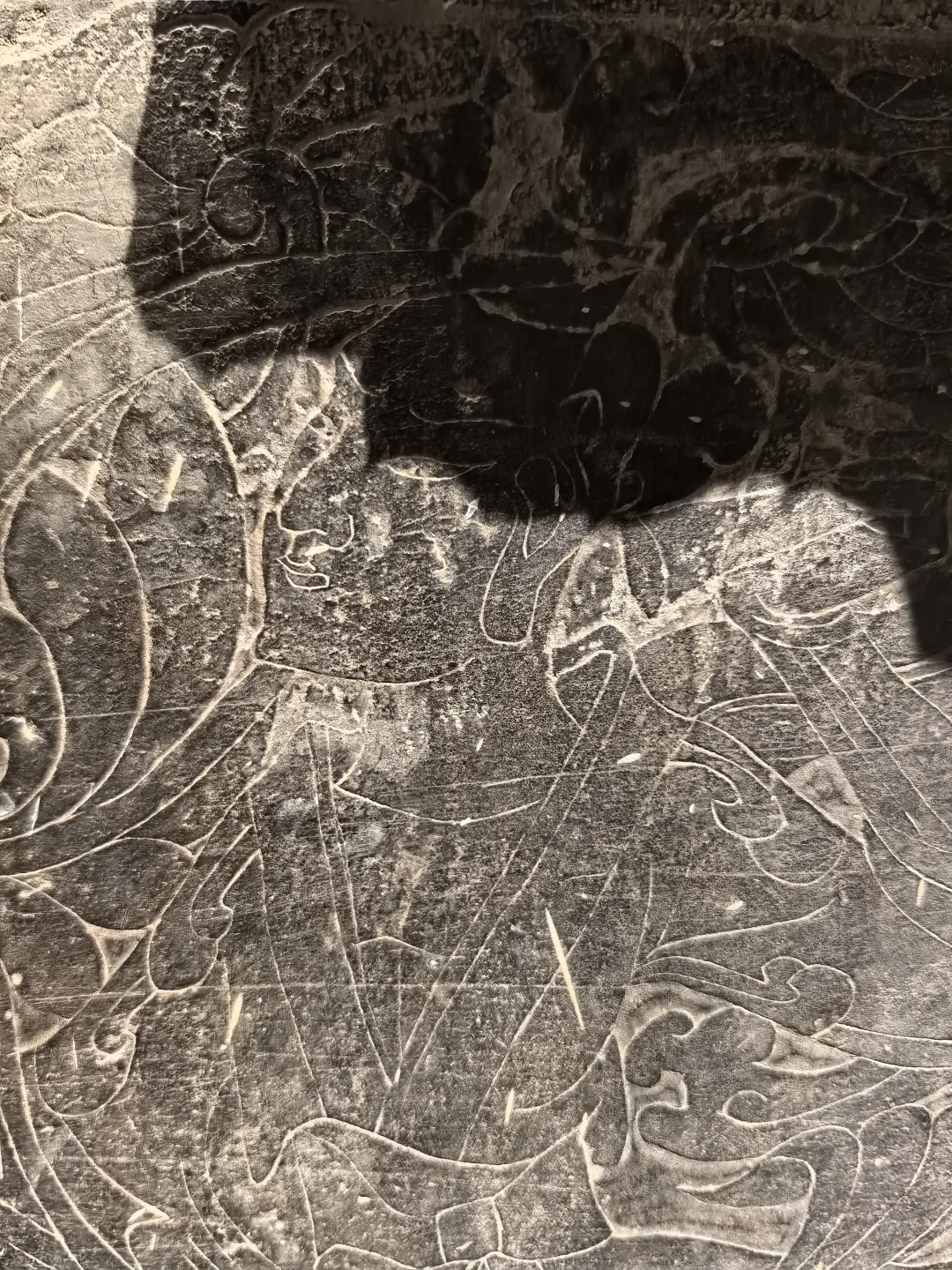

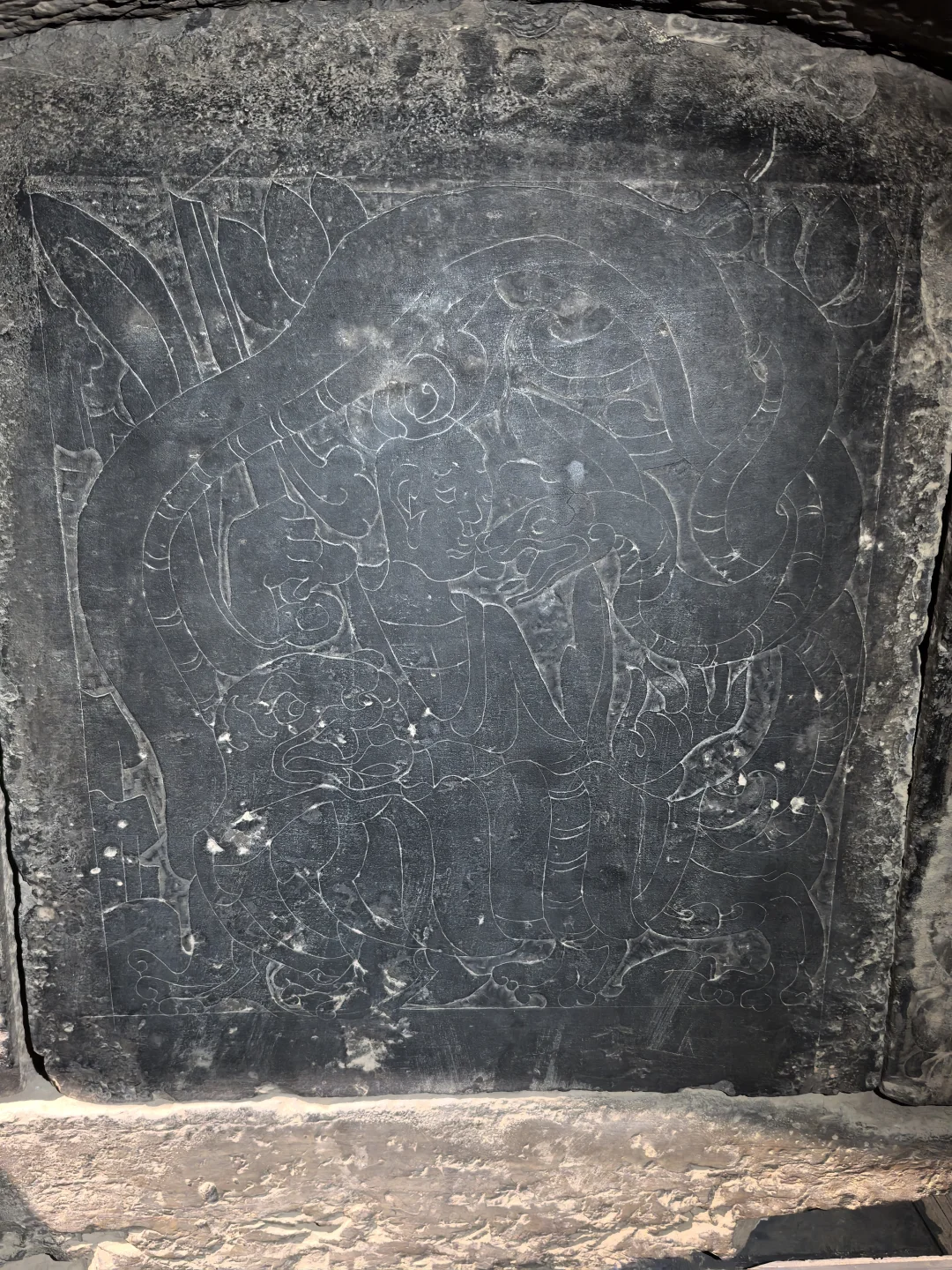

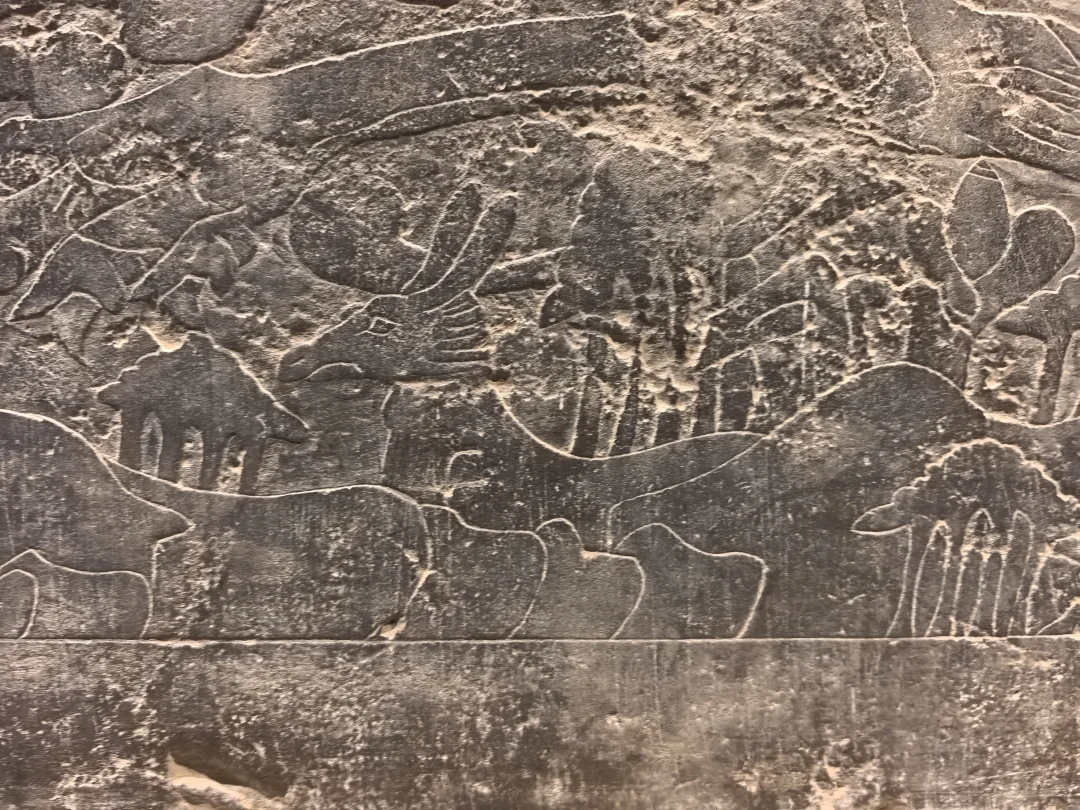

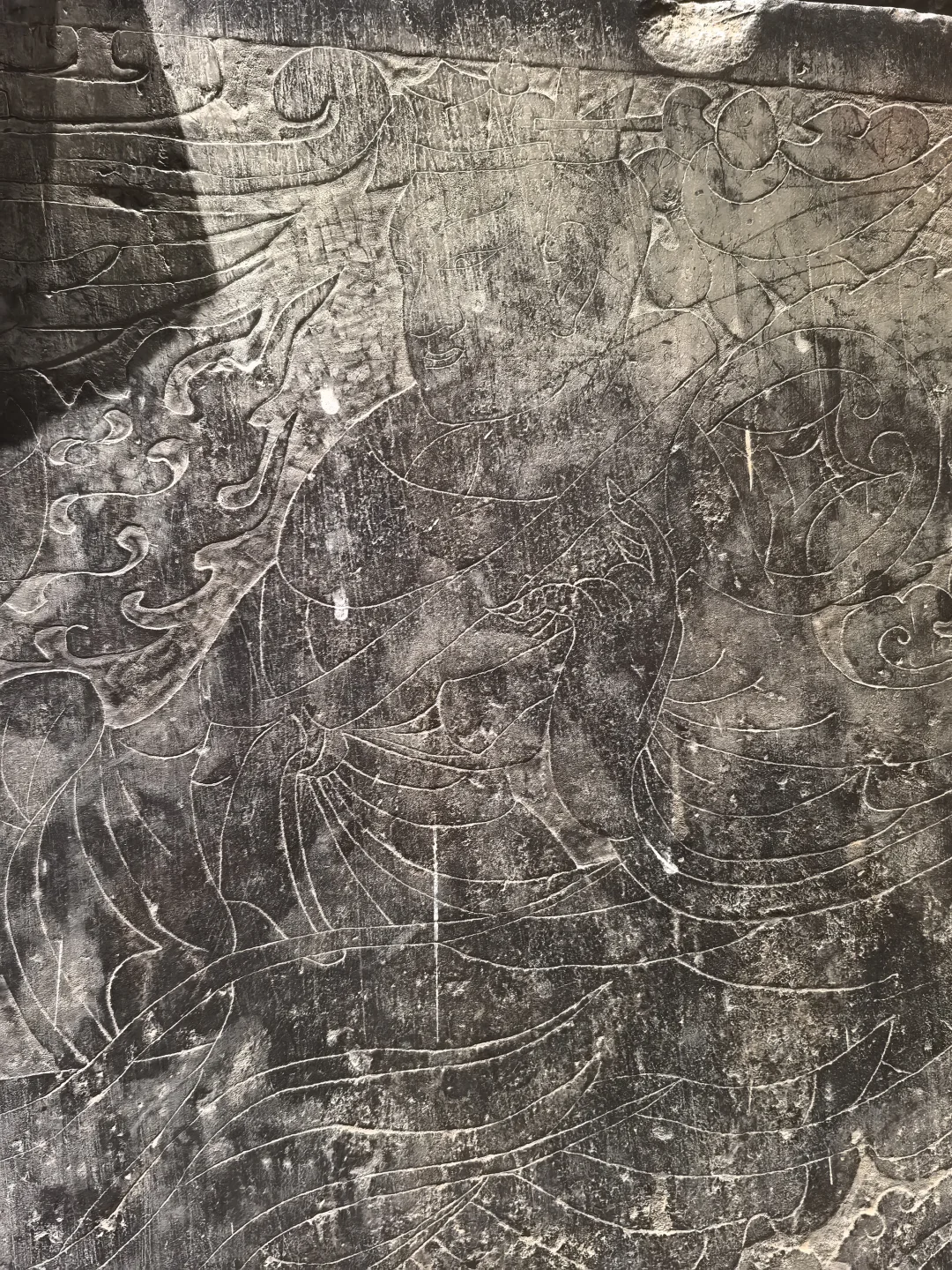

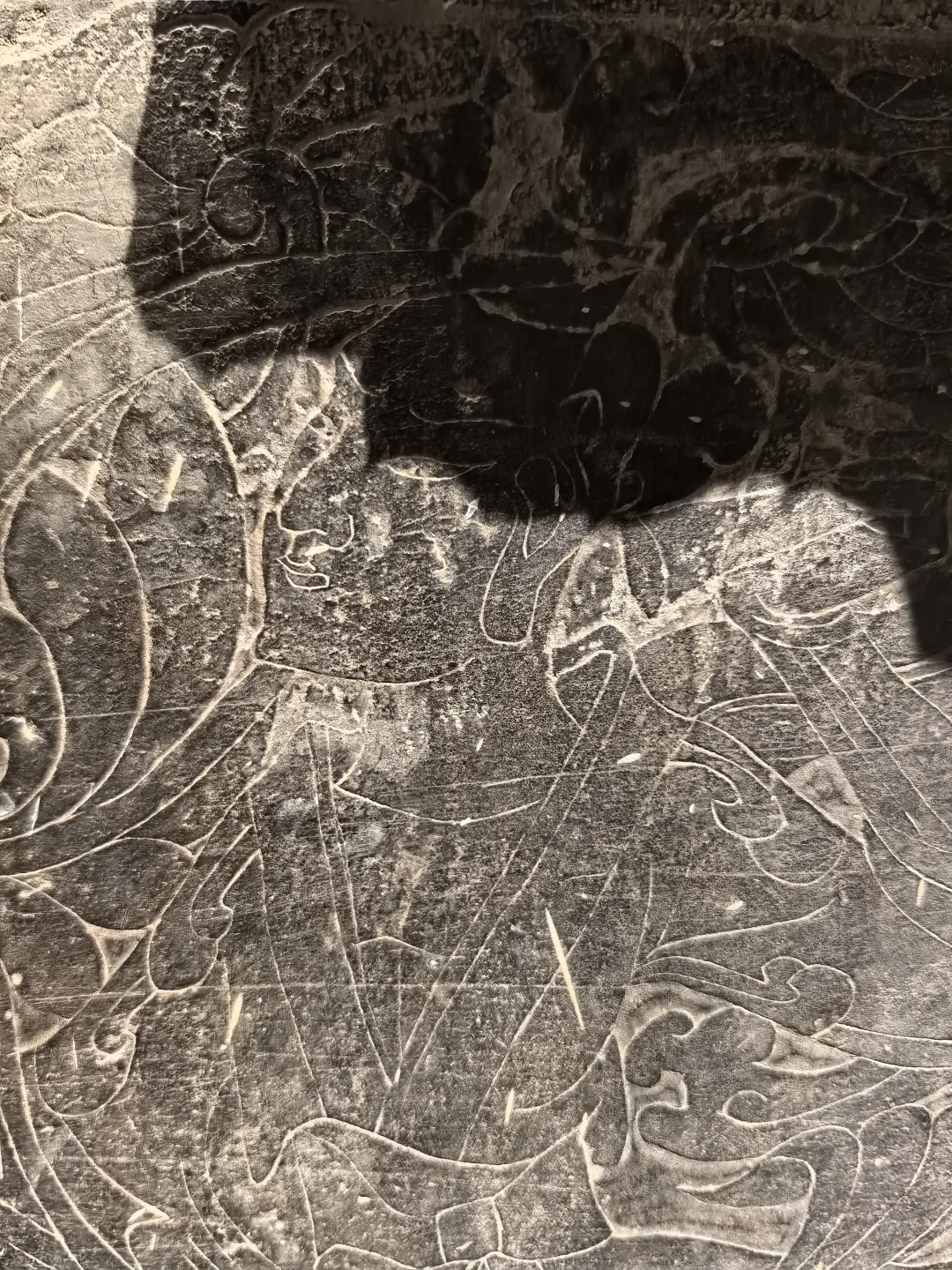

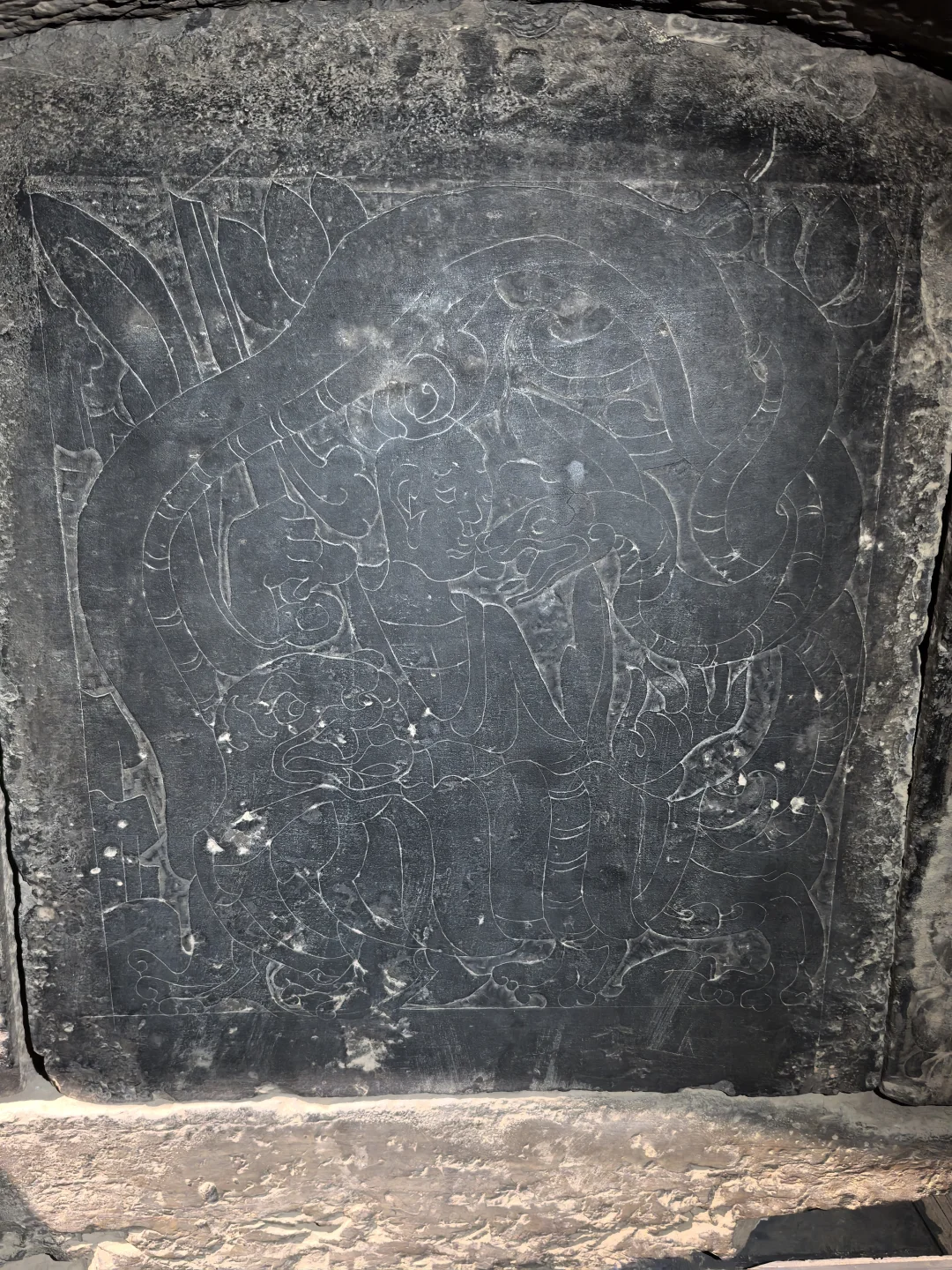

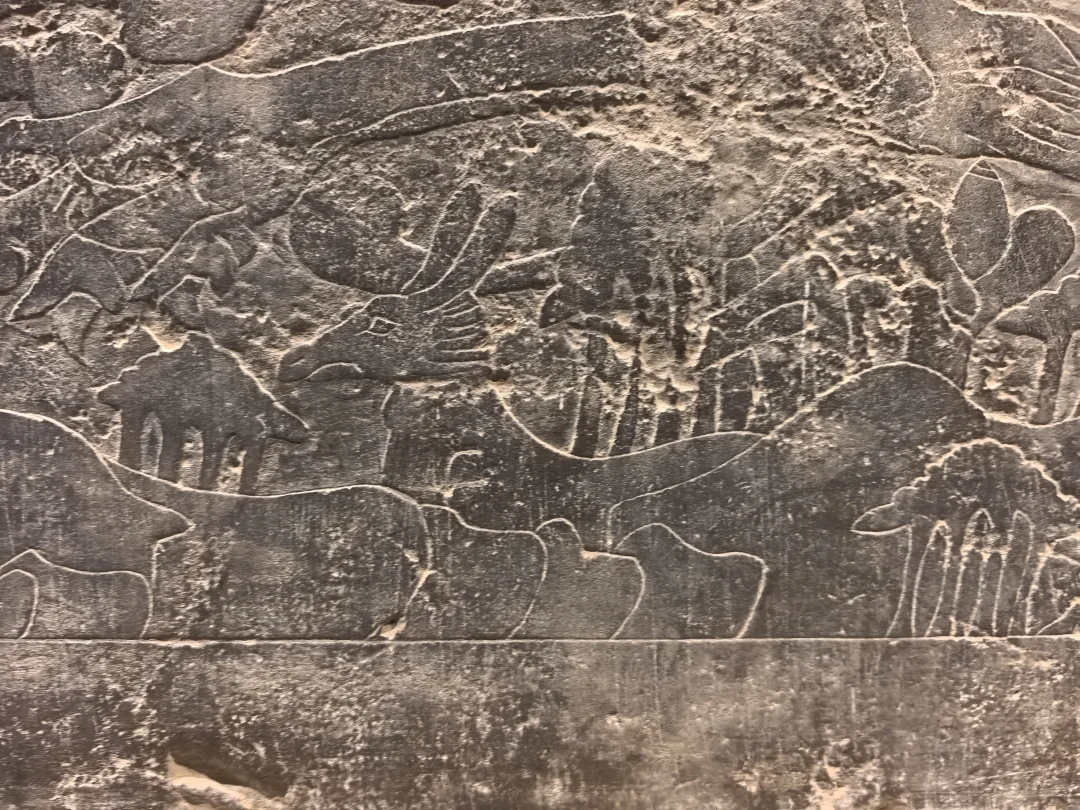

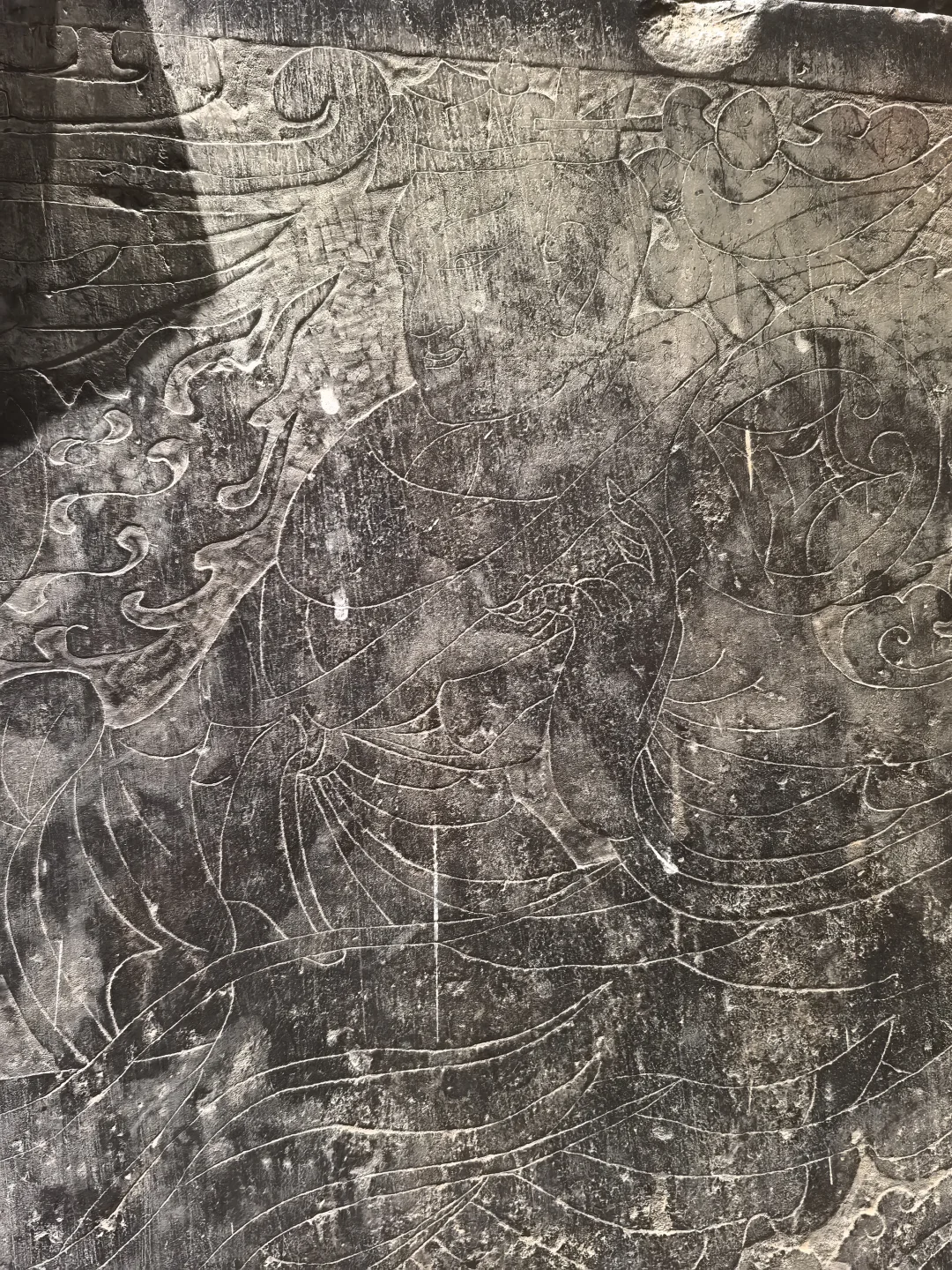

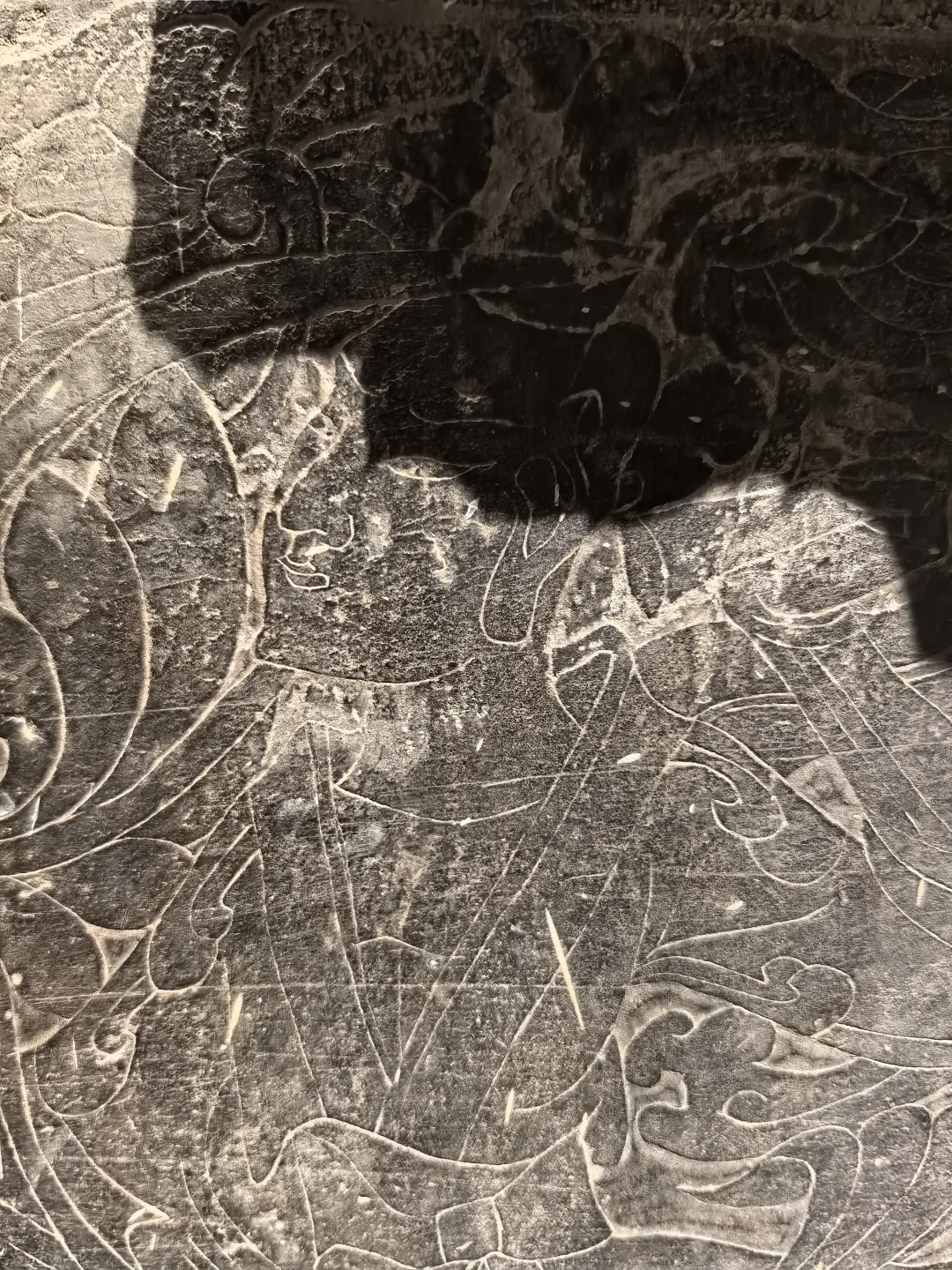

🔺北魏线刻升仙图石棺。

出土于河南洛阳邙山前海资村(今向阳村)。现藏于开封市博物馆。

高90厘米,长205厘米,宽74厘米。

呈头宽尾窄的梯形,这种棺制流行于鲜卑墓葬中,表明了石棺主人鲜卑人的身份。

🔹线刻升仙图石棺,既用儒家的“男女有序”(男主青龙、女主白虎,体现尊卑),又含道教的“升仙体系”(青龙白虎玄武朱雀四神、云气仙境),还隐现佛教的“超凡脱俗”(脱离世俗入仙境的意境),三家符号在丧葬艺术中被自然整合。

🔺三家融合是从两汉萌芽,经魏晋南北朝加速,至隋唐深化的长期过程…

🔻1. 两汉时期:融合的萌芽

佛教于西汉末东汉初传入中国,初期被视为“神仙方术”的一种,与道家(黄老思想)、儒家伦理初步接触。

东汉道教创立时,吸收了儒家的“忠孝”观念(如《太平经》强调“忠君孝亲”)和佛教的“因果报应”思想,而佛教为适应本土,也开始附会儒家的伦理规范(如强调“仁”)和道家的“无为”概念,形成早期的“格义佛教”(用儒道术语解释佛经)。

这一阶段是三家“被动适应”的开始,界限仍较模糊,但融合的土壤已形成。

🔻2. 魏晋南北朝:融合的加速期

玄学盛行,道家思想(尤其是老庄)与儒家名教结合(如王弼“名教本于自然”),为佛道融合提供了思想桥梁。

佛教深入传播,与道教在争论中相互吸收(如道教借鉴佛教的寺院制度、戒律体系,佛教吸收道教的“神仙”“洞天”概念),同时进一步向儒家妥协(如慧远提出“沙门不敬王者”的调和论,承认儒家的社会秩序)。

如前面提到的北魏线刻升仙图石棺,正是这一时期三家符号在艺术中自然融合的典型,标志着融合从思想层面延伸到文化实践。

🔻3. 隋唐时期:融合的深化与体系化

统治者多采取“三教并重”政策(如唐太宗尊儒、崇道、礼佛),推动三家公开论辩与交流。

思想层面,道教形成“重玄学”,吸收佛教的“空观”;佛教禅宗融合儒道的“心性论”(如慧能“明心见性”与儒家“修身”、道家“守静”相通);儒家则开始吸纳佛道的“宇宙观”与“心性学说”,为宋明理学埋下伏笔。

此时的融合已从“外部适配”转向“内在思想互补”,形成“三教合一”的社会共识

🔹儒家退为文化符号(如“国学”),佛道则成为小众信仰,各自的“功能边界”被清晰划分(如佛教侧重精神寄托、道教侧重养生修行),无需再为适配政治而模糊差异。

碎片化信息传播往往聚焦“分歧”,掩盖了三家仍在文化底层(如“劝人向善”)的共通性。一起去逛博物馆