今天聊聊袁世凯这个人。你真以为袁世凯是靠“运气”成为临时大总统的吗?是革命党人主动“让位”给他?还是清廷昏庸把权力“送”到他手里的?要是你也这么想,那可就把这段历史想简单了——今天咱们就扒开层层迷雾,看看这个河南项城出来的“老狐狸”,到底用了多少手腕,把本该属于革命党人的胜利果实,稳稳攥在了自己手里。

咱们先把时钟拨回1911年10月10日,那天晚上武昌城头的一声枪响,像一颗火星掉进了炸药桶,短短一个月,十几个省就宣布独立,清廷的龙旗倒得比谁都快。

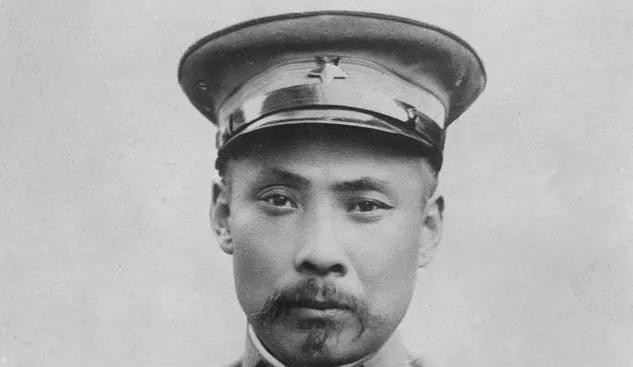

可你知道吗?当时的清廷,手里还有一张“王牌”——北洋新军。这支军队装备精良、训练有素,是大清最后能指望的家底。但凡是了解北洋军的人都知道,这支部队根本不是清廷的“王牌”,而是袁世凯的“私人卫队”——将领要么是他的门生,要么是他一手提拔的亲信,清廷连调兵的令箭都不好使。

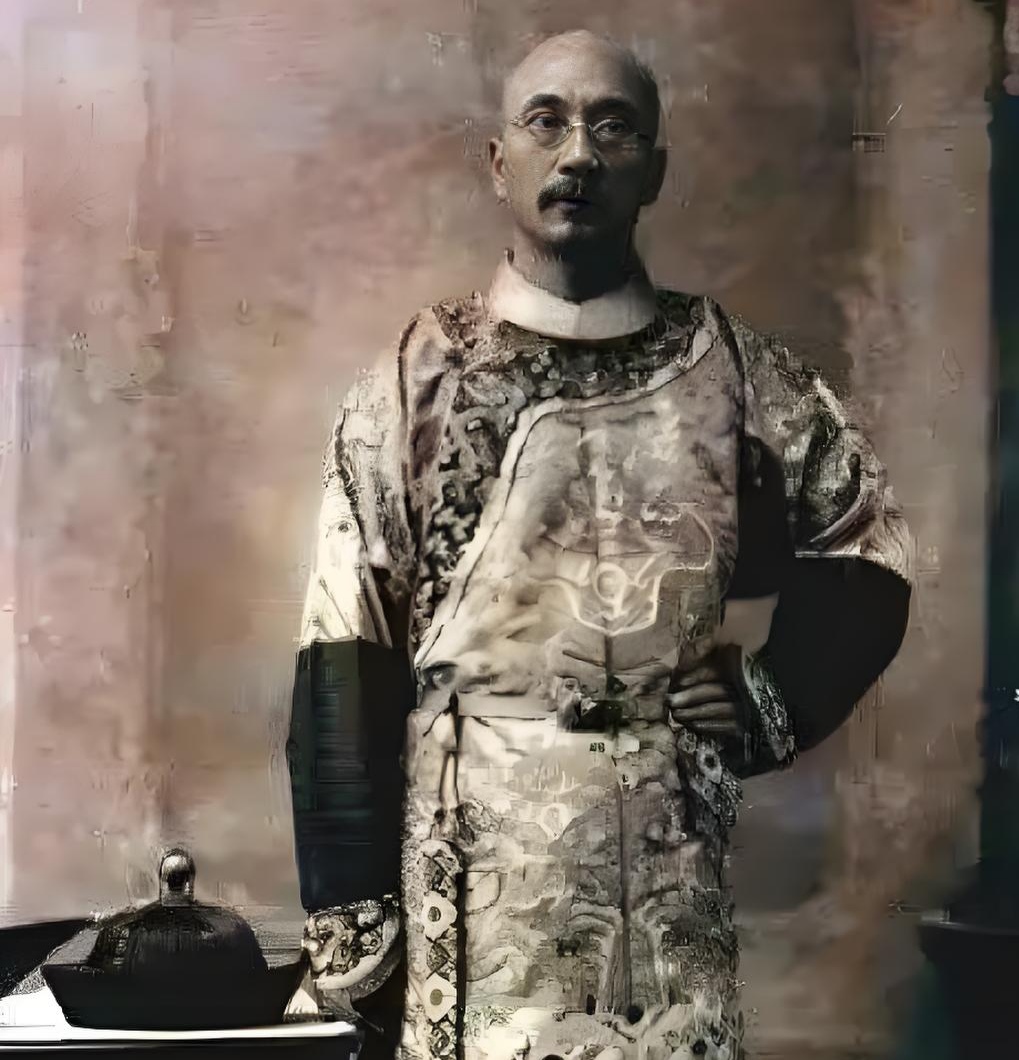

这时候的袁世凯在哪儿呢?他正闲在河南彰德的家里钓鱼呢!为啥?因为1908年慈禧和光绪刚死,摄政王载沣就看他不顺眼,给了他个“足疾”的罪名,把他赶回老家了。可眼下清廷都快完了,载沣再恨他,也只能捏着鼻子认怂。你想想当时朝堂上的场景,大臣们急得直跺脚,有人对着载沣喊:“王爷!再不用袁世凯,咱大清就真没了!”载沣脸都青了,可也只能叹口气:“传旨,让他当湖广总督,赶紧去镇压革命党!”

你猜袁世凯咋回应的?他慢悠悠地回了封信:“谢王爷恩典,可我这脚疾还没好,走不动道啊!”这哪是脚疾没好?分明是嫌官小、权不够!所以清廷没办法,只能一步步加码——11月1日,直接解散了全是皇亲国戚的“皇族内阁”,让袁世凯当内阁总理大臣,把军政大权全交给他。到这儿,袁世凯才“勉为其难”地从彰德动身,你说这不是拿捏得明明白白吗?

出山之后,袁世凯干的第一件事,就暴露了他的野心。他一边让北洋军猛攻汉口、汉阳,炮声都快把长江水震翻了,革命党人死伤惨重,吓得不少人心里打了退堂鼓;一边又偷偷派了个叫唐绍仪的代表,去上海找革命党和谈。你可能会问,他这是想干啥?是要帮清廷灭了革命党,还是要跟着革命党反清?都不是!他是要坐收渔利——用军事压力逼革命党妥协,再用革命党吓唬清廷放权,两边都攥在手里搓。

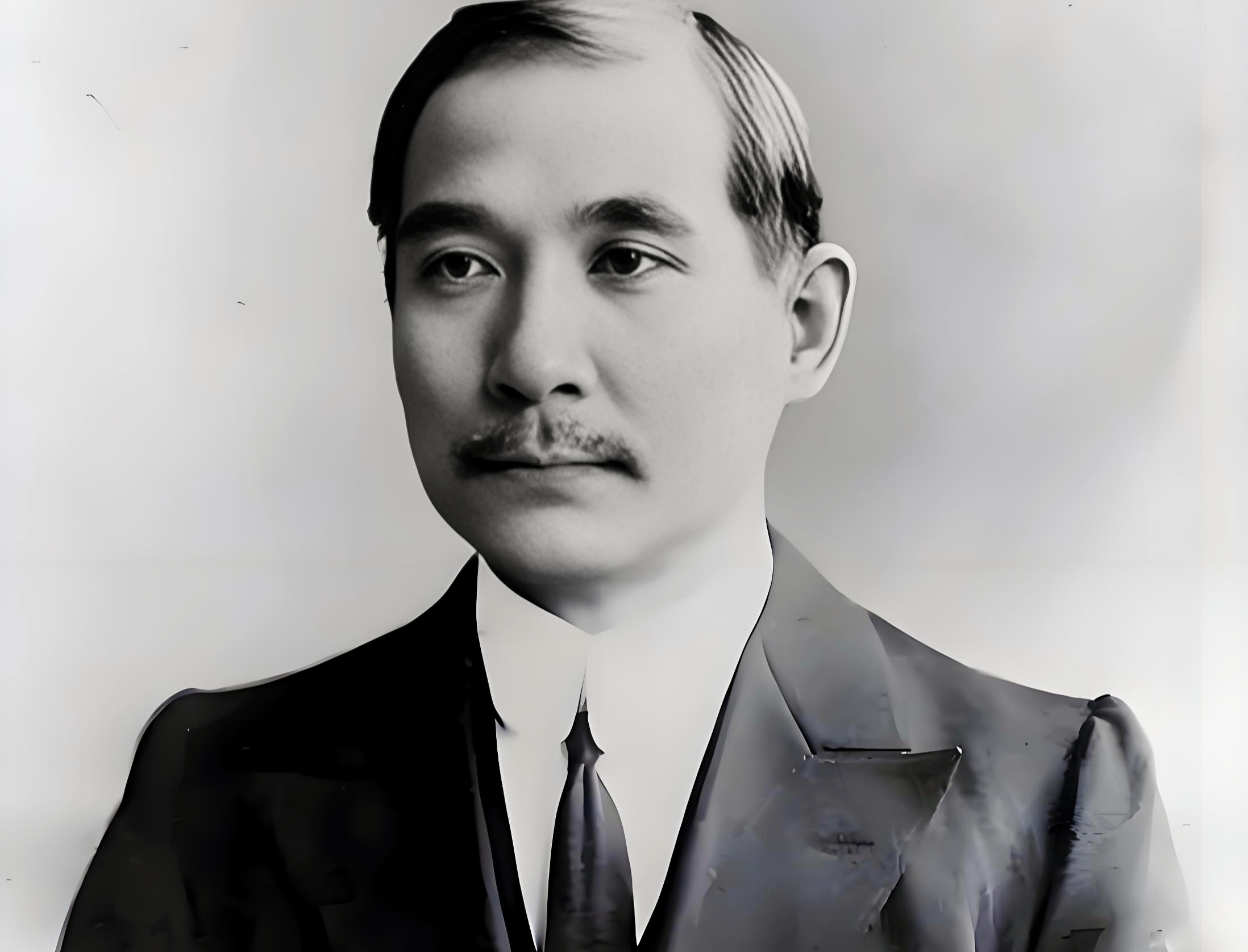

革命党这边呢?别看各省都独立了,其实就是一盘散沙。不仅没有统一的指挥,缺枪缺粮缺军费,而且内部还乱得很——有真心想建共和的,有立宪派想“平稳过渡”的,还有不少旧官僚想着赶紧结束战乱、保住自己的官位。所以孙中山12月25日从海外回来的时候,革命党人都像抓住了救命稻草,立马推举他当中华民国临时大总统,1912年1月1日就在南京就职了。

可孙中山一就职,袁世凯立马就变脸了!他直接让唐绍仪停了和谈,还叫北洋军的将领们发了个通电,嚷嚷着“反对共和,要保大清”。

你想想,这时候革命党本来就打不过北洋军,一看袁世凯要翻脸,心里更慌了。孙中山虽然喊着要“北伐”,可手里没兵没粮,根本没法硬刚。而且更重要的是,当时好多人都觉得“只要能结束战乱、建立共和,谁当总统都行”,所以就有人劝孙中山:“先生,要不咱妥协吧?只要袁世凯能逼清帝退位,咱就让他当总统!”

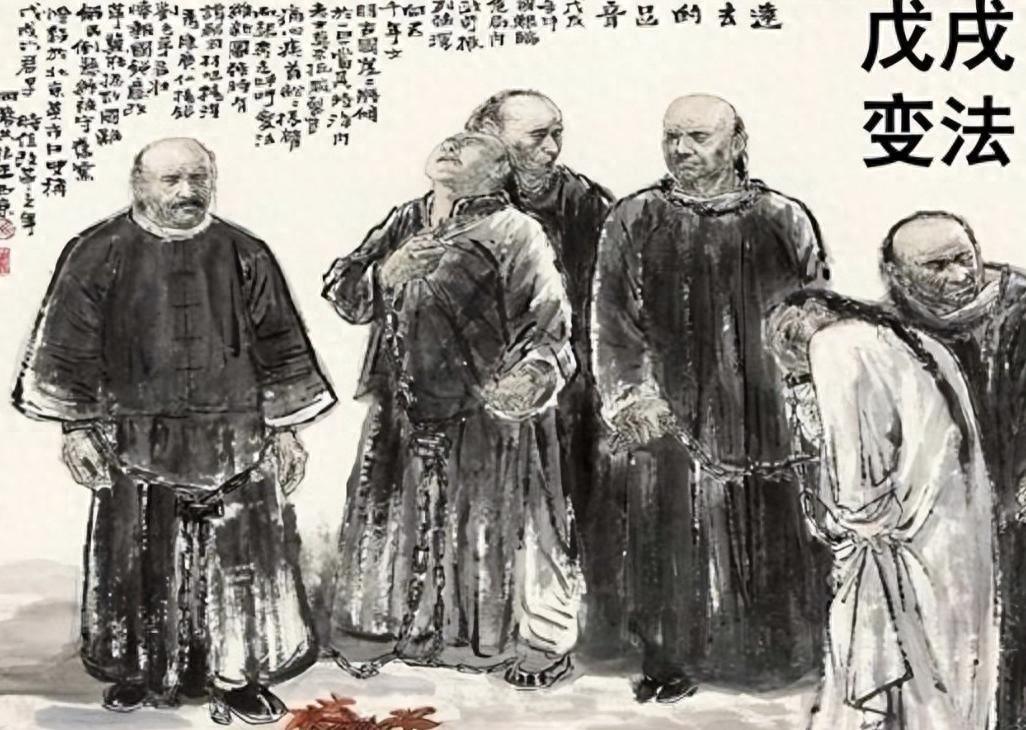

孙中山心里肯定不好受,但为了共和大业,还是点了头——承诺只要袁世凯能让清廷退位,自己就辞职,推荐他当临时大总统。袁世凯一听这话,眼睛都亮了!他立马掉过头,把枪口对准了清廷,开始全力“逼宫”。

咱们再还原一下当时逼宫的场景——袁世凯跪在隆裕太后面前,一脸“痛心”地说:“太后,臣无能啊!现在革命党都快打到北京了,北洋军也撑不住了,要是再不答应共和,不仅大清保不住,连皇室的性命都危险啊!”隆裕太后抱着才6岁的溥仪,哭得浑身发抖,问他:“那你说,咱还有啥办法?”袁世凯赶紧说:“臣已经跟革命党谈好了,只要皇上退位,皇室能享优待——每年有400万两银子,还能住在紫禁城里,保全皇家体面!”

你看这话说的,既吓唬又给甜头,隆裕太后一个没见过世面的妇人,哪经得住这么拿捏?1912年2月12日,她没办法,只能颁布《退位诏书》,大清就这么亡了。第二天,袁世凯立马就变了脸,通电全国说自己“赞成共和”,那速度快得让人咋舌!

2月14日,孙中山履行承诺,向临时参议院辞职。2月15日,临时参议院就选了袁世凯当临时大总统。可革命党人也不傻,知道袁世凯不是善茬,就加了三个条件:定都南京、新总统到南京就职、必须遵守《中华民国临时约法》。这三条就是想把袁世凯“圈”在南京,离他的北洋军老巢远一点,免得他搞独裁。

但是袁世凯怎么可能乖乖就范?他表面上答应得好好的,说“马上就去南京”,暗地里却叫自己的亲信在北京搞了一场“兵变”——夜里突然枪声大作,乱兵到处烧杀抢掠,北京城里一片混乱。然后他就对外说:“你看,北京这么乱,我要是走了,北方就没人镇得住了!”不仅如此,他还让北洋军的将领们纷纷发电报,要求“临时政府设在北京”。

临时参议院没办法,只能妥协,同意他在北京就职。1912年3月10日,袁世凯穿着一身军装,在北京太和殿宣誓当临时大总统——到这儿,你才算看明白吧?他先是装病要权,再是打谈结合逼革命党让步,接着逼宫搞垮清廷,最后又耍诈留在北京掌权,这一步步环环相扣,哪里是什么“捡便宜”?分明是处心积虑的算计!

进一步理解这事,你得明白袁世凯的核心筹码——北洋军。凡是他走的每一步,都靠着这支军队撑腰:清廷敢不给他权?北洋军不听指挥;革命党敢不妥协?北洋军就打过来;最后敢耍诈留北京?还是因为北洋军在北方扎着根。换句话说,他就是把“军权”当成了最大的资本,在清廷和革命党之间反复横跳,直到把所有权力都拿到手。

我敢说,要是没有北洋军这个“底气”,袁世凯就算有再多心眼,也没法截取胜利果实。而且你还要注意,当时的社会环境也帮了他——老百姓盼着结束战乱,立宪派求着平稳过渡,革命党自身实力不足,这些因素加在一起,就给了袁世凯可乘之机。他不是“运气好”,而是精准地抓住了所有人的“弱点”,把各方势力都玩得团团转。

讲到这儿,你是不是对这段历史有了不一样的感受?袁世凯的手段确实精明到了极致,可他忘了一点,违背的是时代的潮流。后来他想当皇帝,搞复辟,立马就被全国人反对,最后在绝望中病死,这就是他的结局。