[太阳]1973年12月21日,毛泽东召开中央军委会议朱德应邀参加,朱德刚一走进会议室的时候,毛泽东非常激动,动了动腿脚,就要起身,朱德也在第一时间看到毛泽东了,立马颤颤巍巍地走到了毛泽东面前,高兴地说:主席坐着就好! (信息来源:凤凰历史--朱德与毛泽东最后一次见面:他们都做了些什么) 早年那段路,走得并不平静,国民党机关报上几乎天天在喊“剿朱毛”,对这对红军搭档恨之入骨,从最开始几千元的悬赏一路飙涨,最后甚至喊出了二十五万元要人头的狠话。 这不是一时兴起,是因为他们一次次从包围圈里突围,一次次把根据地从废墟里重建出来,让蒋介石寝食难安。 结果呢?越是围剿,“朱毛”两个字越传得人尽皆知,不少老百姓甚至真以为红军中有个姓朱名毛的人神通广大,这反而成了国民党宣传的滑稽镜头。 可就是这样被称作“土匪”的两个人,在共产国际眼里却是另一番模样,1929年1月,莫斯科那边专门为“援助朱毛”开了会,连远东书记处都派人想弄清楚怎么帮忙。 这说明他们的影响早就超出了江西、湖南那片山区。而《真理报》发表的评论,说“朱毛红军”在饥荒与围剿中还不断成长,是“史诗式”的存在。 1973年,那个冬日的军委会议,就是在这样的背景下召开的,那天的场面不算铺张,会议室布置也很普通,但谁都清楚这不是一场普通的聚会,毛泽东年事已高,身体也不复当年,可当他看到朱德一进门时,竟想要起身迎接。 不是出于礼貌,那是几十年摸爬滚打换来的情分,朱德看到了,赶紧上前,声音里带着熟悉的四川味:“主席坐着就好,”这不是谦词,而是体谅,是两个久别老人的默契回应。 其实早在几年前,朱德的处境就很尴尬了,那阵子,造反派在他门口贴大字报,说他是“黑司令”,有人冷眼,有人沉默。 但在这个冬天,毛泽东当着所有人的面叫了他“红司令”,还一边吸烟一边自嘲地笑,说:“没有朱,哪有毛,”这话不是随口说的,而是要告诉别人,这个“朱”不能忘,也不能丢。 别忘了,朱德在林彪事件后,心里是有重担的,他写信给中央,说林彪是埋在毛主席身边的定时炸弹,如今爆了,也算是好事。 这种话不是随便谁都敢说的,只有真正贴心的人,才会在这种时候出手帮你化解身边的阴影,而朱德在那之后,几次表态都在讲信任、讲团结,他不是怕什么,而是知道自己这个老红军的名字,对稳定人心还有用。 这种情分不是轻飘飘的怀旧,而是经过反复验证之后的信赖,在病榻之前,朱德还惦记着毛泽东,听说主席病重,马上叫医生赶过去看看。 不是他能做什么,而是这口气不能断,他知道,两人这一生的搭档,怕是快要走到终点了,那份相扶到老的情感,在那个冬天的会议上,悄悄地写下了尾声的序章。 很多人只记住了“朱毛”这两个字,却未必真明白它背后的重量,从井冈山那个山头开始,朱德带着队伍翻山越岭找到了毛泽东,两支人马从一把梭镖、几支老枪开始,拼出了后来的红四军。 当年朱德一口一个“秋收部队”,毛泽东笑着拍他肩膀,说这山里没有退路,只能往前打,就是这股子倔劲,让他们一块儿扛过了最黑暗的日子。 长征路上,红军要翻雪山、过草地,张国焘那场分裂风波差点把队伍彻底拆散。朱德那时候是前敌总指挥,张国焘逼他表态,要他跟着另立“中央”。 朱德没拐弯抹角,站在大雪地里就说,自己是共产党员,赞成北上抗日,跟毛泽东没二话可讲。 这句话可不是随口喊口号,人家都说“朱毛朱毛”,可朱德自己清楚得很:“朱离开了毛,冬天都过不了,”这份信念,换回了红军从分裂边缘拉回正轨的机会。 这些年,不少国际友人跑到延安、陕北来找真相,斯诺是第一个看到“朱毛”真面目的人,他在书里写,说中国革命如果没有这对搭档,历史根本无法想象。 一个是冷静的头脑,一个是热烈的心,这不是简单的分工,而是一种互补,史沫特莱后来更干脆,把朱德比作硬核农民,说他那股子刚毅在毛泽东身上也能看见,可是两人的思路和性子完全可以互补,碰撞出来的是红军真正的战斗力。 再往后看,“文革”那场风暴卷过来,朱德也没能躲开,很多人只看到他被打压的狼狈,可没看到他在会议上依旧敢拍桌子说真话。有人要把一批老同志扣上“反革命”的帽子,朱德直着脖子说,不是真反革命,路还得留一条。 这样的句子,在那个年代,能保下几个人,就已经是不容易了,他心里明白,自己保住的不是某个人,而是党这个集体还能有一条回头路。 这一路走到头,“朱毛”不是挂在墙上的口号,而是一次次风浪里存活下来的互信,外界无论是讽刺、悬赏还是妖魔化,都没能拆开这两个字里真正的筋骨。 能把自己放到“没有朱哪有毛”这种话里,毛泽东并不是在开玩笑,那背后是彼此几十年革命血汗换来的底气。

叹人生常态

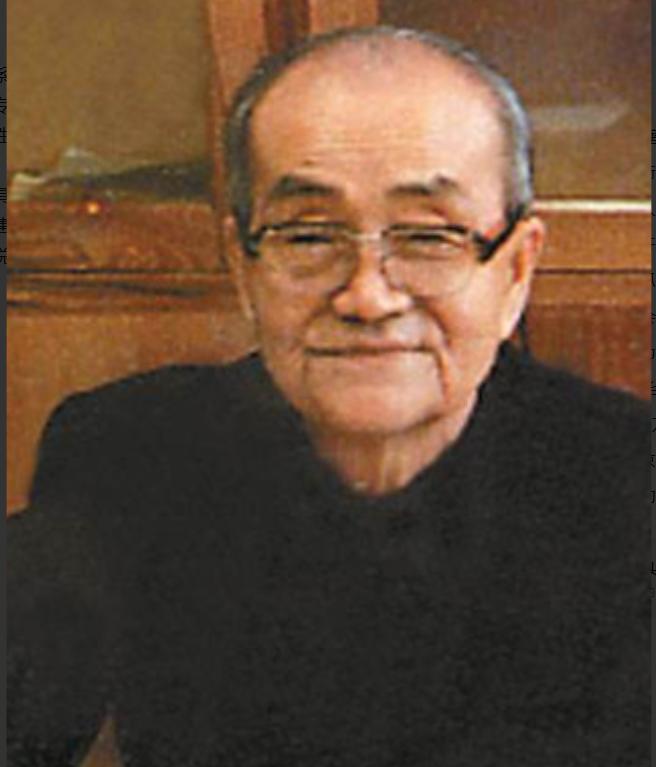

尊敬的朱总司令,人民的领路人!

用户10xxx05

朱毛配合举世无双。毛之幸也,朱之幸也,中国革命之幸也。

朝阳

在中国人的心目中,“朱毛”万岁,“朱毛”思想永放光芒!

顺应自然

风风雨雨的历程,见证了这些赤胆忠心为国家为人民的老一代革命家的深厚情谊