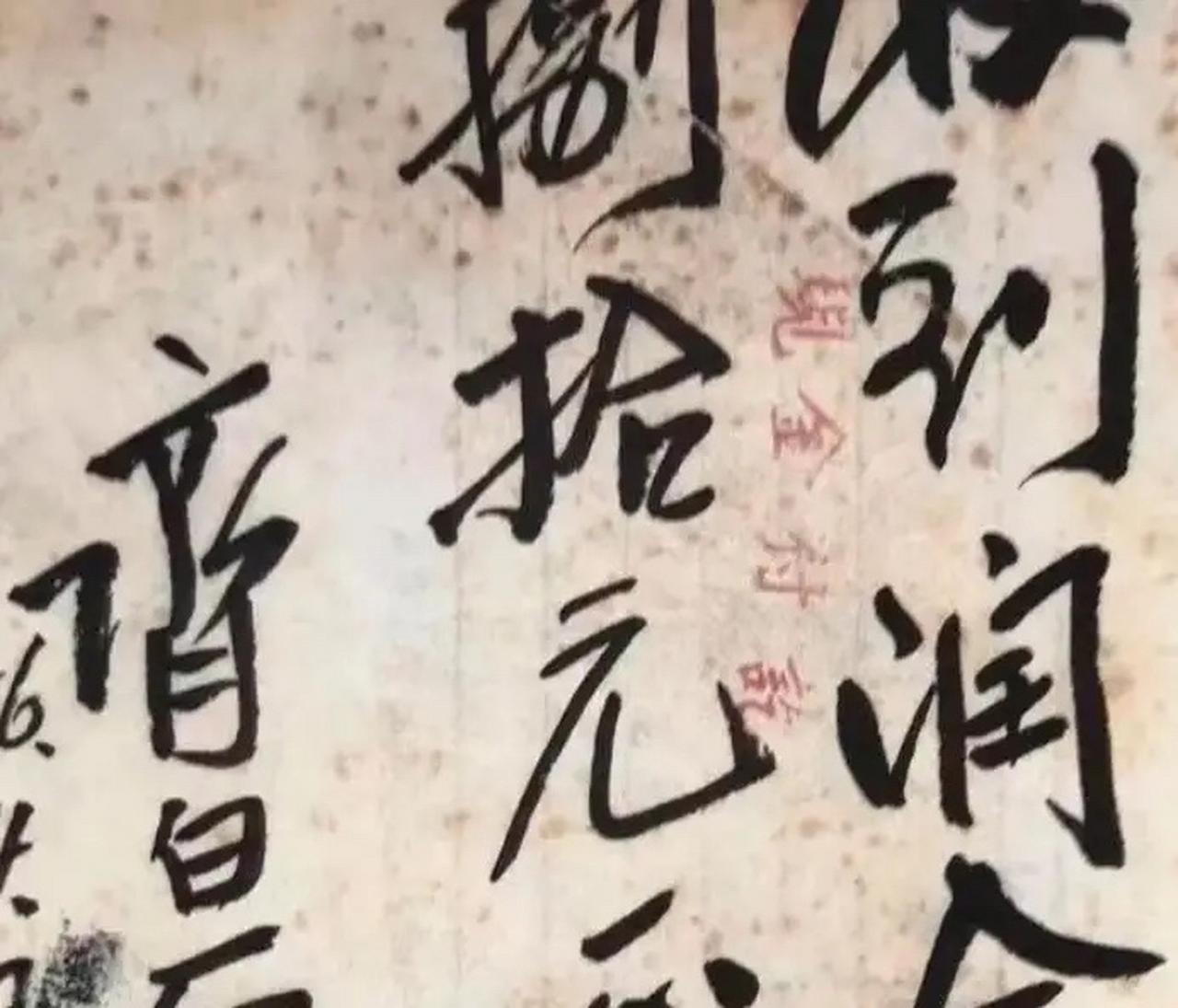

1956年,为了给父亲祝寿,北京一教师咬牙拿出80元,请齐白石画了一幅寿桃,随后,他跟齐白石要了一张收据,50年后,这张收据竟然拍卖了180万…… 齐白石这名字,搁谁耳朵里都响当当。他1864年出生在湖南湘潭,家里穷得叮当响,小时候只读了一年私塾就辍学了。14岁开始干木匠活,靠雕花手艺吃饭,手艺好得没话说。后来,他无意中淘到一本《芥子园画传》,从此迷上了画画,没日没夜地临摹,自学成才。20岁拜了个老师,学了点诗文、书法和篆刻,算是开了眼界。40岁以后,他走南闯北,跑遍了大半个中国,见识多了,画风也越来越有自己的味儿。1917年,他定居北京,住的地方简简单单,但满屋子书香气。 齐白石画花鸟虫鱼特别出名,尤其是虾、蟹和寿桃,画得活灵活现。他的寿桃图,桃子红得发亮,叶子墨色浓淡有致,看着就让人觉得有福气。他的画风不拘一格,把乡下那种朴实劲儿融进去,简简单单几笔,就能让人看得出神。晚年,他名气更大,1953年当了中国美术家协会主席,1954年成了全国人大代表,1955年还拿了个东德艺术科学院的荣誉院士称号,1956年又得了世界和平理事会的国际和平奖。93岁那年,他身体虽然不太行了,但画笔还没放下。 1956年春天,北京一位退休教师,咱就叫他李先生吧,琢磨着给90岁的父亲办个像样的寿辰。老人家喜欢字画,家里攒了不少藏品,可就是缺一幅齐白石的真迹,老爷子常念叨:“要是能有齐老一幅画,这辈子就知足了。”李先生听在心里,暗下决心,无论如何得圆了父亲这个梦。 听说齐白石93岁已经不怎么画了,李先生先找了齐白石的小儿子齐良末打听。齐良末直截了当说,老爷子年纪大了,身体不好,早就不接活了。李先生没死心,第二天自己跑到齐白石家门口求画。齐白石听完他的来意,摆摆手说自己封笔了,没精力再画。李先生不甘心,第三天又去了,这次还带了点水果,苦苦哀求,说父亲时日不多,就盼着这幅画。齐白石还是没松口。到了第四次,李先生豁出去了,直接跪下求,齐白石这才叹了口气,念在他一片孝心上,破例答应,但要80元的润笔费,还叮嘱别对外声张。 80元在当时可不是小数目,差不多是李先生半个月的退休金。但他二话不说,掏出攒了好久的钱递了过去。齐白石拿起笔,画了两颗红彤彤的寿桃,配上几片青绿的桃叶,简单几笔就完工了。李先生拿到画,激动得不得了,临走前还跟齐白石要了张收据。齐白石随手写下“收润笔费80元”,签了名,盖了章,李先生小心翼翼收好,谢了又谢才离开。 时间一晃到了2006年,李先生早就去世了。他的儿子李明(化名)回老家收拾东西,在一个旧木箱里翻出一张发黄的纸条,上面的字迹有点模糊,但“齐白石”三个字和印章还看得清清楚楚。李明心里一惊,觉得这可能是父亲当年求画的收据,赶紧找专家鉴定。专家翻来覆去看了半天,又查了对照样本,最后拍板:真货,保存得还挺好,挺少见的。李明一合计,决定把这收据拿去拍卖,也算给家族争口气。 拍卖那天,场子里人挤人,这张收据被当成压轴宝贝推出来。起拍价50万,一路喊到100万、150万,最后被一个收藏家以180万拍走。李明站在台下,眼泪都快下来了,想起父亲当年跑前跑后求画的辛苦劲儿。这180万不光是钱,更是父亲孝心的见证。拍卖完,记者采访李明,他把父亲三顾齐宅的事讲了一遍,感动了不少人,大家伙儿开始聊起孝道和艺术的意义。 至于那幅寿桃画,李明一直没舍得卖,挂在客厅里当传家宝。每逢过年过节,他都给孩子们讲讲这画的来历。专家说,齐白石的字迹和印章本来就稀罕,再加上这收据背后还有这么感人的故事,值这个价一点不奇怪。这事儿传开后,艺术品市场也跟着热闹起来,李明家这孝道传承更是让人津津乐道。 齐白石的画为啥这么值钱?一来是他画得好,简单几笔就能画出活气,寿桃看着就像能摘下来吃似的。二来是他的名气大,晚年拿了那么多荣誉,画坛地位没得挑。更重要的是,他的画不光是艺术品,还带着老一辈人最看重的吉祥寓意,像寿桃这种题材,天生就讨人喜欢。 那张收据能拍180万,也不光因为齐白石的名字。50年前的80元,搁现在不算啥,可在1956年,那是普通人好几个月的工资。这收据见证了一个儿子为父亲的心愿掏空家底的决心,再加上齐白石亲笔签字盖章,历史感和故事性都拉满了,自然就成了收藏家眼里的宝贝。